Rückblick als Selbstverortung

Früher nannte man sie politisch unkorrekt „Die Kunst der Geisteskranken“. Das Museum Gugging zeigt nun in einer historischen Ausstellung, dass es bei der Art Brut viel eher um einen speziellen künstlerischen Blick und um das Entdecken von Talenten abseits des Kunstbetriebs geht. Die Spurensuche zahlt sich aus.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Wer nach Gugging fährt, um Kunst zu entdecken, taucht in eine ganz eigene Welt ein. Von der Busstation schlängelt sich die dünne Straße auf einen Hügel hinauf, wo man einen Blick auf die waldige Landschaft der Umgebung hat. Dann erhebt sich linker Hand neben neu gebauten Wohnblöcken die ehemalige Kinderpsychiatrie, das Gebäude beherbergt heute Atelier, Museum und Shop der Gugginger. Dahinter das Haus der Künstler, wild bemalt die Fassade, wild bemalt manche der Zimmer. Der 2001 verstorbene August Walla war der Star der Gugginger, aber auch Oswald Tschirtner (gest. 2007), Johann Hauser (gest. 1996) und einige andere haben längst Namen, die Kennern des Kunstmarktes etwas sagen.

Das farbenfrohe Ensemble auf dem Gugginger Hügel lebt nicht zuletzt davon, dass die Chancen stets gut stehen, einem Künstler zu begegnen, bei einem Spaziergang oder zwischen Atelier und Wohnhaus wechselnd. Jeder Winkel dort oben atmet ihre Kunst. Nicht nur Walla hat ein ganzes Universum für sich erschaffen, abseits von gängigen Kunstvorstellungen und von genormter Denkweise: Jeden der Künstler zeichnet eine ganz eigene Bildsprache aus, eine ganz eigene Gedankenwelt.

ORF.at/Simon Hadler

Johann Feilacher mit Bildern von Aloise Corbaz. Sie wurde vom Kaiser verschmäht, aber in den Bildern liebte er sie.

Gegen den Kunstbetrieb

Die Kunst der Gugginger wird als Art Brut bezeichnet, ein Begriff, der auf den französischen Künstler Jean Dubuffet zurückgeht, wie Johann Feilacher erzählt, unter dessen Leitung sich Gugging zum zweiten großen Art-Brut-Zentrum neben dem schweizerischen Lausanne gemausert hat. Dubuffet lebte im mythenbeladenen Paris der glorreichen Zeit, er studierte nach Ende des Ersten Weltkriegs Literatur, Sprache und Musik, hing mit den Surrealisten herum, schuf erste Gemälde - und verabschiedete sich schon bald frustriert von der Kunst.

Ausstellungshinweis

„jean dubuffets art brut.! die anfänge seiner Sammlung“ ist im Museum Gugging vom 26. Jänner bis 2. Juli zu sehen.

Über zehn Jahre lang kümmerte er sich lieber um den Weinhandel, ein Metier, in das ihn sein Vater eingeführt hatte. Vom arrivierten Kunstbetrieb, in den sich die erste Welle der Künstler der Moderne längst eingefügt hatte, war Dubuffet Ende des Zweiten Weltkriegs zwar immer noch frustriert, aber zur Kunst fand er zurück, abseits, ganz woanders: in Afrika, bei Kindern, in kleinen Dörfern und in psychiatrischen Kliniken. Feilacher sagt, dass für Dubuffet das, was er da fand, Kunst war und zugleich Anti-Kunst, unbeeinflusst von Moden, ohne Vorbilder und vor allem: nicht auf Markttauglichkeit hingetrimmt. „Brut“ eben, ursprünglich, ein Begriff, der dem Weinhändler vom Champagner geläufig war.

J. Cordier Archives Fondation Dubuffet

Jean Dubuffet

Streitlustig und provokant

Dubuffet wurde zum Sammler und steckte mit seiner Begeisterung durchaus manche seiner Freunde an. In die Schweiz etwa fuhr er gemeinsam mit dem Schriftsteller Jean Paulhan und dem Architekten Le Corbusier. Dort entdeckte Dubuffet Adolf Wölfli für sich, dem bereits der Psychiater Walter Morgenthaler 1921 das Buch „Ein Geisteskranker als Künstler“ gewidmet hatte. Auch mit Aloise Corbaz machte er Bekanntschaft und brachte einige ihrer Bilder mit nach Frankreich.

Nach einigen Jahren des Sammelns folgte dann 1949 die erste Sammelausstellung zu „L’Art Brut“ mit 200 Arbeiten in der Galerie Rene Drouin. Streitlustig und provokant war nicht nur Dubuffets Ausstellung an sich - als Gegenkonzept zur arrivierten Kunstwelt, sondern auch der Katalog mit dem Titel „l’art brut prefere aux arts culturels“: „Rohe Kunst statt kultureller Kunst“.

Dubuffets Katalogtext ist ein Manifest: „Die echte Kunst ist stets dort, wo man sie nicht erwartet. Wo niemand an sie denkt noch ihren Namen nennt. (...) Sie läuft überall herum, jeder ist ihr auf seinem Weg begegnet und rempelt sie täglich zwanzigmal an allen Straßenecken an, doch nicht einer kommt auf den Gedanken, es könne sich um Frau Kunst persönlich handeln, über die so viel Gutes berichtet wird. Weil sie gar nicht danach aussieht.“ Zur Vernissage erschienen unter anderen der Surrealist Joan Miro und der Ethnologe Claude Levi-Strauss.

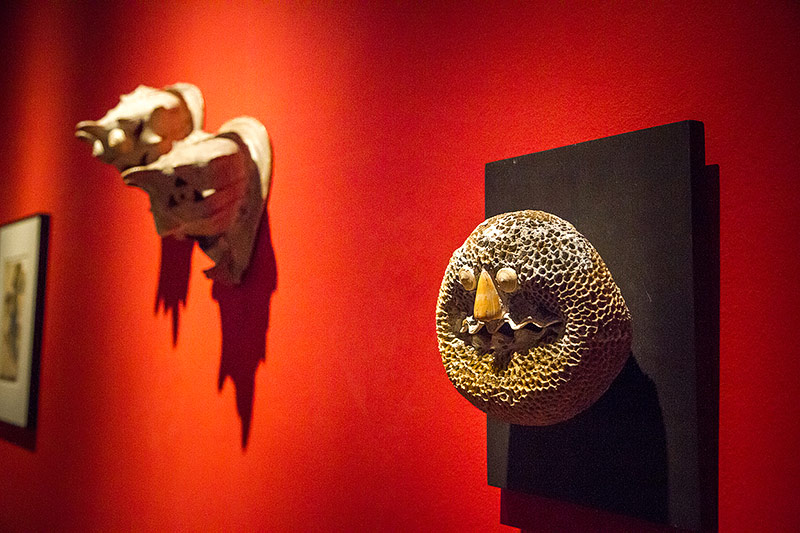

ORF.at/Simon Hadler

Muscheln auf einem Schwamm von Pascal-Desir Maisonneuve: „Der Tartar“, zwischen 1927 und 1928

Zentrale Figur einer neuen Kunstgattung

Die Ausstellung im Jahr 1949 galt als Geburtsstunde einer Kunstrichtung, deren zentrale Figur Dubuffet zeit seines Lebens bleiben sollte. Einerseits ließ er sich selbst für seine eigene Kunst inspirieren, vor allem aber vergrößerte er andererseits stets seine Sammlung und organisierte Ausstellungen. Dubuffet lebte bis 1985, seine gesamte Sammlung mit über 4.000 Bildern und Objekten überließ er jedoch bereits 1971 der Stadt Lausanne. Daraus entstand die Collection de L’Art Brut, ein Museum mit ständig anwachsendem Werkkatalog.

Dubuffets erste Art-Brut-Schau ist bis heute der Urkern der Collection de l’Art brut. Feilacher ist ordentlich stolz, dass er die Ausstellung nun erstmals nach Gugging geholt hat. Nur eine Handvoll Werke fehlt, die nicht mehr für den Transport geeignet ist. Dass die Sammlung Dubuffets in Gugging gezeigt wird, ist stimmig - und es gibt sogar eine direkte Verbindung zwischen den beiden Art-Brut-Zentren.

Zwischen Lausanne und Gugging

Feilacher erzählt, dass sein Vorgänger als Organisator des Gugginger Kunstgeschehens, Leo Navratil, mit Dubuffet in Kontakt stand und es einen Briefwechsel zwischen den beiden gab. Der österreichische Maler Adolf Frohner, der eng mit den Gugginger Künstlern verbunden ist, war zweimal bei Dubuffet. Dieser zollte den Guggingern Anerkennung und gratulierte ihnen zu ihrer Arbeit. In Lausanne hängt auch ein großes Gemälde von August Walla.

In Gugging kommt nun also zusammen, was zusammengehört. Die Ausstellung ist liebevoll arrangiert. Weil die Werke alt sind und von Amateuren mit billigem Material hergestellt wurden, sind sie sehr lichtempfindlich. Die Augen müssen sich an das Dunkel gewöhnen, aus dem die einzelnen Werke auftauchen - ein Effekt, der die Konzentration steigert und das Kunsterlebnis intensiviert. Der sorgfältige Blick, mit dem Dubuffet die Schau kuratiert hat, ist auch heute noch erkennbar. Dubuffet zeigte Kunst von Amateuren - aber beileibe nicht „irgendetwas“.

Gugginger Mode für den Laufsteg

Das gilt auch für das Museum und die Galerie in Gugging. Dort freut man sich nicht nur über die Dubuffet-Ausstellung und die später im Jahr folgende Schau zu Johann Garber, einem der Bewohner des Hauses der Künstler, sondern auch über eine eigene Modekollektion, kreiert vom 34-jährigen Shooting-Star Christopher Kane nach Motiven der Gugginger. Art Brut goes Haute Couture. So mondän kann die Provinz rund um Wien sein.

Simon Hadler, ORF.at

Links: