„Wodka und eine Handvoll Dollar“

Mit seinen als Russisch-Amerika bezeichneten Besitzungen hat der Arm Moskaus zeitweise bis nach Kalifornien und damit tief in den amerikanischen Kontinent gereicht. Der Rückzug erfolgte abrupt und aus weitgehend freien Stücken - allerdings für Russland unter denkbar schlechten Konditionen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

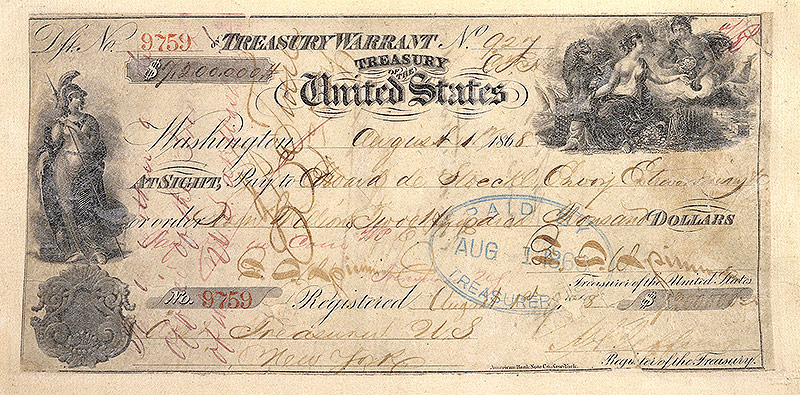

Fixiert wurde Russlands Abschied von Amerika in den frühen Morgenstunden des 30. März 1867 mit einem vom damaligen US-Außenminister William Henry Seward und dem russischen Botschafter Eduard Andrejewitsch von Stoeckl in Washington unterschriebenen Vertrag. Für einen Scheck in Höhe von 7,2 Millionen Dollar wechselte damit das Gebiet des heutigen US-Bundesstaats Alaska den Besitzer.

Public Domain

Die Übernahme erfolgte im Eiltempo, auf den Scheck aus den USA musste Russland dann bis August 1868 warten

Der am selben Tag noch von US-Präsident Andrew Johnson abgesegnete Verkaufsvertrag passierte bereits im Monat darauf den US-Kongress und wurde im Mai auch von Zar Alexander II. unterschrieben. Am 18. Oktober wurden mit der offiziellen Übergabezeremonie Fakten geschaffen und die US-Flagge im heutigen Sitka gehisst, das unter dem Namen Nowo-Archangelsk lange Hauptstadt von Russlands einziger Überseekolonie war.

Unter US-Kontrolle folgte dann eine wechselvolle Geschichte: Zunächst von der US-Armee (1867 - 1877), dann vom Finanzministerium (1877 - 1879) und schließlich von der Marine (1879 - 1884) verwaltet, hatte Alaska als District of Alaska von 1884 bis 1912 eine eigene Regierung und war von 1912 bis 1959 als Alaska-Territorium mit einem Sitz auch im US-Kongress vertreten. Am 3. Jänner 1959 wurde das rund 1,7 Millionen Quadratkilometer umfassende Alaska schließlich zum flächenmäßig größten und 49. Bundesstaat der USA.

Auf Dauer nicht zu halten?

Der als Alaska Purchase in die Geschichtsbücher eingegangene Seward-Stoeckl-Deal sorgt allein wegen des immer wieder als „Schnäppchen“ bezeichneten Verkaufspreises bis heute für Erstaunen. Immer wieder fällt dabei die Frage, warum Russland das Land damals für nicht einmal fünf Dollar pro Quadratkilometer an die USA verkaufte.

Auch wenn Russland spätestens nach dem verlorenen Krimkrieg (1853 - 1856) dringend Geld benötigte, ist diese Frage allein mit der leeren russischen Staatskasse nicht gänzlich geklärt. Angesichts der Gefahr einer englischen Seeblockade und der Befürchtung, am Ende mit gänzlich leeren Händen dazustehen, soll Zar Alexander II. vielmehr auch aus rein strategischen Überlegungen schon 1857 erstmals über den Verkauf nachgedacht haben.

„Es war vollkommen klar, dass Russland nicht in der Lage war, Alaska zu versorgen, geschweige denn zu verteidigen“, schreibt dazu etwa das Nachrichtenportal Russia Beyond the Headlines. Die These wird auch vom Autor des Buches „Vom Zarenadler zum Sternenbanner“, Peter Littke, geteilt, der laut dem „Euroasischen Magazin“ Zarenbruder Konstantin als treibende Kraft hinter den Verkaufsplänen nennt.

Raubzug russischer Pelzhändler

Nicht zuletzt fehlten Russland bzw. der seit 1799 dank Gebietsmonopol in den Ländereien jenseits der Beringstraße tonangebenden Russisch-Amerikanischen Kompanie (RAK) aber auch die Geschäftsperspektiven. Mit dem einst lukrativen Handel von Pelzen waren, etwa wegen der weitgehenden Ausrottung des Seeotters, zu Beginn des 19. Jahrhundert kaum noch Geschäfte zu machen. Alternativen wie der Handel mit Tee und Eis brachten dann auch nicht die erhofften Profite, weswegen die RAK zunehmend Richtung Bankrott steuerte.

Erst nach der Übernahme durch die USA erwies sich das bei der RAK noch in der Schublade verstaubte Vorhaben, in Alaska verstärkt nach Rohstoffen zu suchen, nicht nur sprichwörtlich als Goldgrube. Am Klondike-River gemachte Funde führten zu einem beispiellosen Goldrausch. Später sorgten unter anderem auch umfangreiche Ölvorkommen für volle Kassen.

„Hauch von Bestechung“

Mit Alaska haben die USA somit alles andere als eine von der RAK „ausgelutschte Orange“ übernommen, wie bei Bekanntgabe des Alaska-Deals etwa „New York Tribune“-Herausgeber Horace Greely noch kritisierte. Auch in anderen US-Medien erntete das von Seward eingefädelte Geschäft teils bissige Kommentare. Heute für seine Weitsicht gefeiert, musste Seward zunächst reichlich Spott ertragen, wie etwa der heute für Alaska im Senat sitzende Republikaner Dan Sullivan mit einer Karikatur aus dem Jahr 1867 untermauert:

Laut „Alaska Dispatch News“ („ADN“) waren Kritiker und Gegner der Übernahme im Gegensatz zur weit verbreiteten Meinung dennoch in der Minderheit. Einer aktuellen Studie zufolge habe ein Großteil der US-Medien das Geschäft von Anfang an durchaus positiv betrachtet. In diesem Zusammenhang verweist die Zeitung auch die Behauptung, dass der Deal beinahe noch am Washingtoner Politbetrieb gescheitert wäre, ins Reich der Mythen. Allein die entscheidende Abstimmung im US-Senat spreche mit 37 Ja- und nur zwei Nein-Stimmen eine gänzlich andere Sprache.

Einen der Gründe für den schlechten Ruf des Deals sieht „ADN“ in einem „Hauch von Bestechung“. So konnte auch ein damals eingesetzter Untersuchungsausschuss den Vorwurf von Schmiergeldzahlungen nie gänzlich aus der Welt schaffen. Offen bleibt damit auch, ob Stoeckl erst mit „ein paar Flaschen Wodka und einer Handvoll Dollar“ die USA zur Überweisung der Vertragssumme bewegen konnte. Laut Bayerischem Rundfunk (BR) sei es dem russischen Unterhändler erst dank dieser „zwei ältesten Schmiermittel der Welt“ gelungen, sich auch die vom Zarenhaus zugesprochene Provision von 25.000 Rubel zu sichern.

Links: