Anstoß durch Churchill

Schon in der Zwischenkriegszeit hat es mit der Pan-Europa-Bewegung von Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi eine erste Initiative in Richtung europäischer Staatenbund gegeben. Nach dem Zweiten Weltkrieg brachte aber ausgerechnet der Brite Winston Churchill die Idee mit einer Rede in Zürich wieder ins Gespräch.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Churchill, zuvor britischer Premier, war zum Zeitpunkt der Rede im Herbst 1946 in der Opposition. Er forderte für die politische Vereinigung in Form der „United States of Europe“ eine Annäherung Deutschlands und Frankreichs, nur rund ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs für viele undenkbar. Die Idee dahinter war, die bisherigen Gegner über wirtschaftliche Verflechtungen zu Partnern zu machen und so Frieden und Versöhnung zu ermöglichen.

Gemeinsamer Markt durch EWG

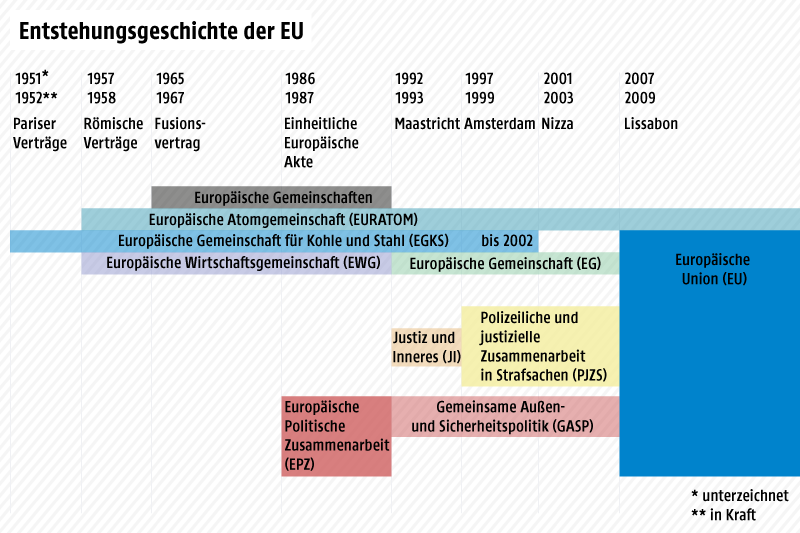

1951 wurde die erste Wirtschaftsgemeinschaft gegründet: Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Luxemburg und die Niederlande unterschrieben im April in Paris den Vertrag für die Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS bzw. Montanunion), der im Juli 1952 in Kraft trat. Am 25. März 1957 folgten mit der Unterzeichnung der Verträge in Rom dann die Gründungen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Atombehörde Euratom, die heute als eigentlicher Grundstein für die EU gelten.

Grafik: ORF.at

Ziele waren unter anderem die Errichtung einer Zollunion, der Abbau interner Handelshemmnisse und die Schaffung eines gemeinsamen Marktes, in dem Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital frei zirkulieren können. Dazu übertrugen die Staaten Souveränitätsrechte auf die europäische Ebene und schufen eine überstaatliche Rechtsgemeinschaft: Das Gemeinschaftsrecht hatte Vorrang vor nationalem Recht. Per 1. Juli 1967 schließlich wurden EWG, Euratom und Montanunion per Fusionsvertrag zu den Europäischen Gemeinschaften (EG) umbenannt.

Erste Krise in den 1960er Jahren

Schon wenige Jahre nach der Gründung erlebte die europäische Gemeinschaft ihre erste schwere Krise: Im Streit über die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik blieb Frankreich 1965 monatelang dem Rat fern, erst Anfang 1966 kann ein Kompromiss erzielt werden. Eine weitere Krise wird durch den Wunsch Großbritanniens nach einem Beitritt ausgelöst: Zehn Jahre lang legt sich Frankreich unter Präsident Charles de Gaulle ab 1963 quer, erst 1973 kommt es zur ersten Erweiterung um Großbritannien, Dänemark und Irland.

APA/AFP

Der Gipfel in Paris 1973

1974 wurde der Europäische Rat gegründet, 1976 beschloss er erstmals Grundlinien für die weitere Entwicklung: ein gemeinsames politisches Leitbild und die Schaffung einer Wirtschafts- und Währungsunion. Im Juni 1979 fanden erstmals allgemeine und unmittelbare Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Seitdem konnte das Parlament seine Kontroll- und Mitwirkungsrechte schrittweise ausbauen.

Binnenmarkt und Schengen

Mitte der 90er Jahre wurde die Vollendung des Binnenmarktes (bis 1993; freier Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital) sowie der Abbau der Personenkontrollen an den EU-Binnengrenzen (Schengen) beschlossen. Im Februar 1992 folgte der Vertrag von Maastricht mit der Gründung der Europäischen Union und anderem dem Kernstück der Wirtschafts- und Währungsunion, deren dritte und letzte Stufe am 1. Jänner 1999 in Kraft trat. Am 1. Jänner 2002 folgte dann der Euro als gemeinsames Währungsmittel, im Dezember 2007 der Vertrag von Lissabon, mit Teilen des abgelehnten EU-Verfassungsvertrags.

Grafik: ORF.at

1981 trat Griechenland der Union bei, 1986 folgten Portugal und Spanien als elftes und zwölftes Mitglied. 1995 treten Österreich, Schweden und Finnland der EU bei. 2004 kommt es zur bis dahin größten Erweiterung: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Malta und die Republik Zypern werden EU-Mitglieder. Slowenien führt den Euro 2007 ein, Malta und Zypern 2008, es folgen die Slowakei, Estland, Lettland und Litauen. 2007 werden Rumänien und Bulgarien EU-Mitglieder, 2013 wird schließlich Kroatien das 28. EU-Mitglied.

Links: