Zufriedenheit als Experiment

Stefan Sagmeister hat sich im Rahmen eines Sabbaticals auf die Suche nach dem Glück begeben und dabei auch nicht das Experiment gescheut. Er meditierte, ließ sich therapieren und griff auch zu Medikamenten. Das Ergebnis der monatelangen Selbstversuche nennt sich „The Happy Show”. Sagmeister bespielt damit im wahrsten Sinn des Wortes das Wiener Museum für angewandte Kunst (MAK) und hinterlässt dabei viele glückliche Gesichter.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Eine Anstellung bei Sagmeister in New York - das klingt nach einer guten Arbeitswelt. Alle sieben Jahre schließt Sagmeister sein Büro für Grafikdesign ein ganzes Jahr lang. Die Mitarbeiter genießen ein Sabbatical, um den Kopf frei zu bekommen für neue Ideen und über das kreative Schaffen der vergangenen Jahre zu reflektieren. Sagmeister selbst, der in Wien in den 1980er Jahren an der Angewandten studierte und über eine Karrierestation in Hongkong seit den 1990ern in New York zu Hause ist, schwört schon lange auf solche Auszeiten.

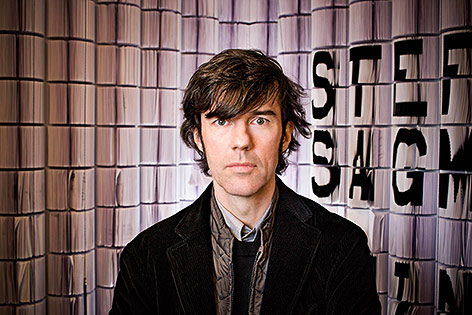

© Sagmeister & Walsh/Foto John Madere

Stefan Sagmeister dürfte ein sehr glücklicher Mensch sein

Um die Jahrtausendwende nahm Sagmeister sein erstes Sabbatical. Während seines letzten freien Jahres übte er sich ganz gezielt in der Suche nach dem Glück. Im Mittelpunkt stand dabei das Experiment am eigenen Leib.

Die Kunst der Selbstverstümmelung

Darin hat der gebürtige Vorarlberger ohnehin Erfahrung. 1999 ließ sich Sagmeister, der in Designkreisen Popstarstatus genießt, den Einladungstext zu einem seiner Vorträge in den Oberkörper ritzen. Eine Fotografie davon wurde zum Sujet für das Plakat zur Veranstaltung. In aller Deutlichkeit zu sehende und kunstvoll inszenierte Hautporen und Blutstropfen signalisieren, dass es Sagmeister ein Anliegen ist, in die Tiefe zu schürfen. Die Oberfläche sei anderen überlassen. „Die Welt” nannte Sagmeister den Philosophen unter den Designern.

Drei Wege, ein Ziel

Weitaus weniger blutig, aber mindestens so konsequent, ging es Sagmeister für „The Happy Show” an. Der Schöpfer von Plattencovers für die Rolling Stones, Lou Reed, Aerosmith und David Byrne spürte seinem persönlichen Glücksempfinden nach. Er prüfte gleich mehrere glückversprechende Methoden auf ihre Wirkung.

Aufgeteilt in drei separate Blöcke wollte Sagmeister wissen, ob Meditation, Therapie oder doch die medikamentöse Hilfe der effizienteste Glücksbringer für ihn ist. So verbrachte er drei Monate in New York mit einer kognitiven Therapie, ebenso lange meditierte er nach professioneller Anleitung und schluckte zu guter Letzt drei Monate lang das Antidepressivum Lexapro. Der Erfahrungsschatz dieser Versuchsanordnung ist ein zentraler Teil der Ausstellung.

Aktivität macht glücklich

Nach Stationen in den USA, Kanada und Frankreich, wo „The Happy Show” in Summe über 250.000 Besucher zählte, ist die Schau nun erstmals im deutschsprachigen Raum zu sehen. Sagmeister bespielt vier Ebenen des MAK im wahrsten Sinn des Wortes. Denn die Ausstellung legt es darauf an, die Besucher beim Spieltrieb zu erwischen. Aktivität und haptisches Begreifen übersetzen das Thema Glück in eine formale Ebene der Ausstellung. Der Sagmeistersche Wortwitz zieht sich dabei kontinuierlich durch die gesamte Schau.

MAK/Aslan Kudrnofsky

Wer das Glück im MAK sucht, findet es auch strampelnd

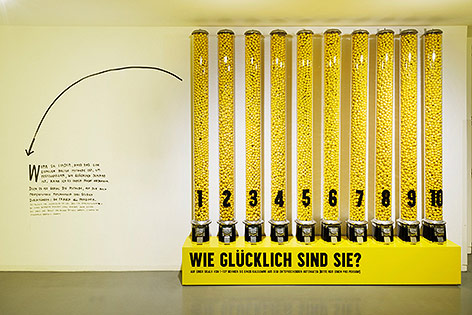

Dass Bewegung an sich zum Glück führt, verdeutlicht etwa eine Installation, die zum Radeln auf einem interaktiven Fahrrad lädt. Direkt vor dem Rad befinden sich große Neonleuchtschriften. Wer zu strampeln beginnt, erzeugt die nötige Energie, um die Botschaften zum Leuchten zu bringen. Wie es um das eigene Glücksgefühl bestellt ist, kann im Tiefgeschoß des MAK in Form eines Kaugummiautomaten kommuniziert werden. Je nachdem, aus welchem der zehn Rohre der Kaugummi entnommen wird, teilt man auf einer Skala von eins bis zehn seine Befindlichkeit mit.

MAK/Aslan Kudrnofsky

Erhebung mittels Kaugummis: In ein paar Monaten herrscht Gewissheit, wie glücklich die Ausstellungsbesucher waren

Es gibt das ideale Gehalt

Doch so verspielt und witzig sich Sagmeister den Themen nähert - es steckt eine seriöse Auseinandersetzung dahinter. Sagmeister beruft sich genauso auf die Wissenschaft und liefert Denkanstöße. Geld mache prinzipiell glücklich. Doch es gibt auch ein ideales Gehalt. Ab einem Einkommenslevel von 75.000 bis 80.000 Dollar jährlich bedeutet mehr Geld keinesfalls mehr Glück. Ebenso packt er das Verhältnis der Anzahl der Sexpartner zum Glücksgefühl in bemerkenswerte Infografiken.

Und immer wieder sind die Ausstellungsbesucher auf angenehme Weise gefordert. Wer durch einen Rahmen sein Lächeln zeigt, tüncht Skulpturen aus Zuckerwürfel in buntes Licht - bei ernster Miene erlischt es wieder. Und weil gerade dort, wo sonst wenig gelacht wird, das Lachen besonders ansteckend ist, erzeugt die Ausstellung eine ganz besondere Dynamik.

Der Esel und die Karotte

Nüchtern betrachtet fällt das durchaus auch in die Kategorie Lebenshilfe. Doch Ausflüge ins esoterische Fach sind Sagmeister ebenso fremd wie ein Imperativ in der Vermittlung. Der Grafikkünstler erhebt seine eigenen Erfahrungen nicht zum Gesetz, sondern inszeniert seine Suche nach dem Glück in einem bemerkenswerten Ausstellungsdesign, das darauf abzielt, glückliche Gesichter zu hinterlassen. Was Sagmeister eindrücklich gelingt.

Und natürlich sei Glück als Dauerzustand etwas Unmögliches, sagte Sagmeister im Rahmen der Presseführung zu „The Happy Show”. „Ich glaube, es handelt sich um eine Art Esel-Karotte-Prinzip”, verrät der glückserfahrene Künstler, der auch kein Geheimnis daraus macht, dass es bei ihm die Medikamente waren, die nach drei Monaten den stärksten Effekt zeigten.

Johannes Luxner, ORF.at

Links: