Hinwendung zur „spontanen Solidarität“

Peter Weiss galt in den 80er und 90er Jahren als Schriftstellerlegende unter linken Studenten. Man musste seine „Ästhetik des Widerstands“ zwar vielleicht nicht gelesen, zumindest aber im Regal stehen haben. Am Dienstag wäre Weiss 100 Jahre alt geworden.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Heiner Müller war nicht dafür bekannt, mit Lob um sich zu werfen. Werner Schmidts Weiss-Biografie beginnt mit einem Zitat von ihm aus dem Jahr 1991, das umso gewichtiger daherkommt: „Was bleibt, ist der Autor eines Jahrhundertwerks, einer andern Suche nach der verlorenen Zeit. Es wird vielleicht, im leeren Raum unserer vergänglichen Gegenwart, die glaubt, ohne Zukunft auskommen zu können, Leser und Zuschauer verlieren, weil es nach einer Zukunft greift, deren nächste Erscheinung noch keine Gestalt hat, aber es gibt kein Leben in der Ewigkeit des Augenblicks.“

Verharren - das wäre auch etwas gewesen, das Peter Weiss zutiefst entgegengestanden hätte. Geboren 1916 als Sohn von Eugen Weiss, einem Geschäftsmann, der seine jüdische Herkunft verleugnete, nachdem er zum Christentum konvertiert war, und einer Schauspielerin, die zwei Kinder aus erster Ehe mit in die Familie nahm. Als Kriegsheld aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt, wurde der Vater nach der neuen Grenzziehung samt den Kindern zum Bürger der Tschechoslowakei.

„Als mich die Gesellschaft ausstieß“

Weiss wuchs aber in Deutschland auf, wo seine Halbbrüder begeistert bei den Nationalsozialisten mitmarschierten. Er durfte nicht - und erfuhr erst dadurch, dass er selbst Halbjude war. Schmidt zitiert aus einer Rede, die Weiss 1966 in Princeton gehalten hatte:

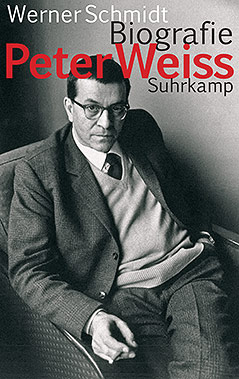

Suhrkamp Verlag/Andrej Reiser

Werner Schmidt: Peter Weiss. Biografie. Suhrkamp, 461 Seiten, 35 Euro.

„Als mich die Gesellschaft ausstieß, weil sie beschlossen hatte, dass es eine andere Rasse geben sollte, die zu zerstören sei, da war ich überrascht und konnte es nicht glauben. War ich anders? Hatte ich nicht, wie alle anderen, über unsere großen Heldengestalten gelesen, war ich nicht bereit, meine ruhmreiche Zukunft hier aufzubauen? Nein, ich würde ausgerottet werden. Und all das geschah, ohne dass ich selbst daran wirklich Anteil nahm. Ich hatte nicht einmal gewusst, dass ich zu dieser anderen Rasse gehörte, und ich wusste nicht, was ich mit diesem Unterschied anfangen sollte.“

Wäre er geblieben, schrieb er später, wisse er nicht, ob er nicht auch selbst auf der Seite der Mörder gestanden wäre. So aber ging seine Familie nach Schweden, die Lebenslüge aufrechterhaltend, man sei aus wirtschaftlichen Gründen gegangen - und nicht, weil der Vater Jude war. In Berlin war Weiss zunächst auf ein humanistisches, liberales Gymnasium gegangen, hatte die Werke von Brecht und Hesse verschlungen. Brecht hat ihn politisiert, Hesse aber verzaubert.

Hesses Rat: „Nur dies nicht!“

Weiss betätigte sich künstlerisch, gegen den Widerstand seiner Eltern. Er malte, später sollte er auch einige Experimentalfilme drehen, begann früh zu schreiben und sandte Proben seiner Kunst an Hesse. Der schrieb zurück, dass Weiss sich ans Malen halten solle, aber nur nicht „aus Ihrer Dichtung Brot zu machen suchen! Nur dies nicht!“ Doch Weiss schrieb weiter, wie Hesse war er der Introspektion verschrieben, er war gefangen in seinem inneren Exil, in das er vor der Verlogenheit der Welt seiner Eltern und vor ihrer Ablehnung seiner Kunst geflohen war. Von Schweden aus reiste der junge Weiss sogar zu Hesse in die Schweiz, hielt sich monatelang in dessen Nähe auf, wurde immer wieder eingeladen.

Aber zu Hause in Schweden schien es, als hätte niemand auf ihn, seine Bilder und seine Gedichte gewartet. Die erste größere Ausstellung wurde wenig wohlwollend besprochen, die ersten veröffentlichten Texte kaum wahrgenommen. Doch Weiss hatte sich einer Kompromisslosigkeit verschrieben, die keine Zugeständnisse an Marktgesetze duldete. Die Konflikte in der Kindheit, der frühe Tod der Schwester, die Erfolglosigkeit, die Flucht vor dem Holocaust, den er überlebte, während er Weggefährten zurückgelassen hatte: Weiss haderte beständig mit sich selbst.

Gefangen im „solipsistischen Teufelskreis“

Zweimal unterzog er sich einer Psychoanalyse, einmal 1941 und dann 1952 bei dem Freud-Schüler Lajos Szekely. Auch in seinen Texten arbeitete er die Vergangenheit auf, er war, wie er einer Romanfigur in den Mund legte, „mit einem immerwährenden Wiederkäuen der Konflikte der Kindheit beschäftigt“ - ein „solipsistischer Teufelskreis“, den er, wie Biograf Schmidt schreibt, schließlich sprengte, indem er sich der Psychoanalyse und später den Existenzialisten und Surrealisten zuwandte.

Nach dem Tod der Eltern schloss Weiss seine Rückschau mit den Büchern „Abschied von den Eltern“ (1961) und „Fluchtpunkt“ (1962) endgültig ab. Während ihm der Durchbruch in Schweden weiterhin versagt geblieben war, hatte er inzwischen in Deutschland, der Heimat seiner Jugend, mit Theaterstücken große Erfolge gefeiert und den Anschluss an die Kunstszene gefunden. Weiss wechselte sogar die Sprache seiner Werke von Schwedisch auf Deutsch - und aus der Introspektion wurde ein externalisierter Kampf.

Suhrkamp Verlag/Andrej Reiser

Peter Weiss, im schriftstellerischen Kampf für die „Unterdrückten der Welt“

1964 holte Weiss den Tony Award ausgerechnet mit einem Stück über die Französische Revolution - eine Ironie des Schicksals, wenn man seine Ansichten betrachtet: „Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats, dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade“ - ein Zwischenwerk in der Biografie des Autors, das bereits Richtung Sozialismus wies, dort aber noch nicht angelangt war, sondern genau diesen Übergang thematisierte.

Solidarität und „Die Ästhetik des Widerstands“

Weiss schloss sich im Anschluss, so Schmidt, Sartres existenzialistischer Meinung an, dass die Verantwortung des Einzelnen für seine Individualität eine Verantwortung für andere einschließe, weil man ja nicht für sich allein sei. In „Die Situation“, einem Roman, für den er 1956 keinen Verlag gefunden hatte, schrieb er, dass aus dieser Haltung für ihn ein „Zeitbewusstsein" resultiere und eine „spontane Solidarität mit den Unterdrückten und Terrorisierten der Welt“.

Noch hätte Weiss von der Nachwelt vergessen werden können, hätten nicht beide Welten, die seiner Vergangenheit und die der kämpferischen Subversion, in seinem monumentalen, dreibändigen Hauptwerk zusammengefunden, dem zwischen 1975 und 1981 veröffentlichten Roman „Die Ästhetik des Widerstands“. Die Vergangenheit tauchte hier im Sinne eines erträumten Gegenmodells auf, das er selbst nie gelebt hatte. Im ersten Band steht der Kampf gegen Franco in Spanien im Vordergrund, im zweiten sind es die illegalen Kommunisten in Schweden, im dritten schließlich der Widerstand gegen den Nationalsozialismus.

Der Letzte, auf den die Linke sich einigte

Unter den Rezensenten spielten sich regelrechte Schlachten ab, die Bewertungen reichten von völlig flach, weil die Figuren keinerlei Tiefe besäßen und hier nur Politprosa geschrieben werde, bis hin zu, siehe oben, Heiner Müller, das Buch sei ein „Meisterwerk“. Müller verglich Weiss mit Marcel Proust, andere erinnerte er an Brecht oder Walter Benjamin. Bis Anfang der 90er Jahre dominierte Weiss viele Debatten in Seminarräumen und auf Studentenpartys. Ob man das Werk gelesen hatte oder nicht, ob in der DDR oder in der Bundesrepublik - man musste eine Meinung zur „Ästhetik des Widerstands“ haben.

Der Autor Gerhard Scheit bezeichnete Weiss als den letzten Schriftsteller, auf den die Linke sich hatte einigen können. Weiss starb 1982 im Alter von nur 65 Jahren an den Folgen einer Lungenembolie. Seit Mitte der 90er Jahre war es still geworden um ihn, Jean-Francois Lyotards Diktum vom „Ende der großen Erzählungen“ aus dem Jahr 1979 hatte Raum gegriffen, ein kämpferischer Sozialist alter Schule sah da tatsächlich alt aus. Nun, zum 100. Geburtstag, wird Weiss wiederentdeckt. Vielleicht ein Zeichen der Zeit - und vielleicht wird er ja wieder zum Kultautor.

Simon Hadler, ORF.at

Link: