„Mit Wirklichkeit nichts zu tun“

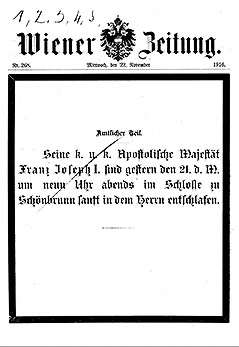

Nach nahezu 68 Jahren auf dem Habsburger-Thron ist Kaiser Franz Joseph I. am 21. November 1916 - wie am nächsten Tag in großen Lettern auf der Titelseite der „Wiener Zeitung“ zu lesen - „um neun Uhr Abends im Schlosse zu Schönbrunn sanft dem Herrn entschlafen“. Die Nachricht ging wie ein Lauffeuer durch die vom Ersten Weltkrieg gezeichnete k. u. k. Monarchie, die ihren „Übervater“ nur knapp zwei Jahre überlebte.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Befürchtet wurde das, wie aus den Aufzeichnungen seines Kammerdieners Eugen Ketterl hervorgeht, auch von Franz Joseph selbst. Es sei demnach nicht die Furcht vor dem Tod gewesen, die den Kaiser bedrückte, „sondern die entsetzliche Angst, dass die Totenglocken, die ihm läuten würden, auch sein Reich zu Grabe geleiten können“.

ANNO/Österreichische Nationalbibliothek

Das Titelblatt der „Wiener Zeitung“ vom 22. November 1916

„Grausame Vorstellung“ des Undenkbaren

„Tiefbewegt und erschüttert“ von der Todesnachricht war das wohl auch Karl I. bewusst, dem die „Wiener Zeitung“ am 22. November 1916 erst auf Seite neun Platz für die Ankündigung seiner Amtsübernahme einräumte. Es sollte „die Erscheinung Franz Josephs I.“ sein, deren Glanz „noch in die fernen Jahrhunderte leuchten wird“, wie die Zeitung zuvor in ihrem „nichtamtlichen“ Nachruf prophezeite.

Der an sich nicht unerwartete Tod des seit Jahren nicht mehr öffentlich aufgetretenen und dennoch omnipräsenten Kaisers wird darin geradezu als undenkbar inszeniert: „Bis fast zur letzten Stunde hatten sich die Gemüter gegen diese grausame Vorstellung gewehrt.“ Dazu kommt das bereits zu Lebzeiten und später weiter gezeichnete Bild eines Regenten, der offenbar nichts falsch gemacht und mit „seiner Friedensliebe“ sich für die „altehrwürdige Monarchie“ geradezu aufgeopfert hat.

Die Zeit, in der der Kaiser noch lebte

„Mit der Wirklichkeit hat dies nichts zu tun“, so der Historiker Anton Holzer, der gegenüber ORF.at auch an das am Ende des Krieges in weiten Teilen der Bevölkerung diskreditierte Image des Kaisers erinnerte. Heute erscheine dieser dennoch häufig „als greiser milde blickender alter Herr, der keiner Fliege etwas zuleide tat“. Selbst der Erste Weltkrieg sei als „heldenhafter Krieg der Großväter“ in Erinnerung - „eine Zeit, in der der Kaiser noch lebte und die scheinbar nur gut war“, wie Holzer bereits zum 100. Jahrestag der fatalen Kriegserklärung von Franz Joseph an Serbien und den damit ausgelösten Ersten Weltkrieg vor zwei Jahren sagte.

ORF.at/Peter Prantner

Geschichtsträchtiger Standort: Franz Joseph im Wiener Burggarten

Der „Kaiserkult“ sei aber nicht vom Himmel gefallen, sondern unter großem Aufwand hergestellt worden, und Franz Joseph ließ „das Ganze nicht nur passiv über sich ergehen“: Er stand nicht nur „liebend gern im Blickfeld der Medien“, sondern habe diese „auch bravourös zur eigenen Imagebildung“ genutzt. Das Bild eines agilen Herrschers blieb dank der bestens geschmierten Propagandamaschinerie somit selbst nach dem alters- und krankheitsbedingten Rückzug aus der Öffentlichkeit bis zuletzt präsent.

Es waren dann die Austrofaschisten, die laut Holzer das beschönigende Kaiserbild wieder „reaktivierten“. Österreichweit seien in den 1930er Jahren Kaiser-Denkmäler errichtet worden. Ein weiteres Beispiel sei die große Franz-Joseph-Ausstellung im Jahr 1935 in Schönbrunn, „die keinen Schatten auf den Monarchen fallen ließ“. Seitdem werde dieses Kaiserbild immer noch aktiv kultiviert und zwar „nicht nur für die Touristen, sondern auch für uns selbst“.

„Geschichtsmächtige Kompromisse“

Dem Historiker zufolge sei es nun „höchst an der Zeit, diesen Kaiserkult gründlich zu entrümpeln“. Gefordert wird, den Kaiser „so zu zeigen, wie er war“, nämlich in mancherlei Hinsicht durchaus ein erfolgreicher Politiker, aber auch ein Monarch, der Europa in den Abgrund führte.

picturedesk.com/ÖNB-Bildarchiv/Heinrich Schuhmann

Bis zuletzt wurde Franz Joseph als agiler Kaiser inszeniert

Von einer „Ära, die sich, ob ihrer herausragenden Errungenschaften wie fatalen Fehlleistungen der endgültigen historischen Bilanz auf eigensinnige Weise entzieht“, spricht in diesem Zusammenhang Wolfgang Maderthaner vom Österreichischen Staatsarchiv. So stand bereits am Anfang von Franz Josephs Regentschaft die „unfassbar blutige Niederwerfung des aufständischen Wiens“. Unter Franz Joseph sei Wien aber auch zu einer „Stätte epochaler kultureller Innovationsleistungen geworden“.

Franz Joseph habe aber auch „seine Kriege verloren, die Vormachtstellung in Deutschland verspielt, Italien preisgegeben und das Kunststück zuwege gebracht, sein Reich vom Westen wie vom Osten gleichermaßen zu isolieren“. Vielfach stünden dahinter „folgenschwere und geschichtemächtige Konzessionen und Kompromisse“, die Franz Joseph laut Maderthaner immer erst dann einging, „wenn keine andere Option mehr offen schien“.

„Er hat 1914 nicht Nein gesagt“

Spätestens ab 1867, als sich das Habsburger-Reich zur österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie wandelte, war Franz Joseph „weitgehend gefesselt“, sagt dazu der an der Budapester Central European University (CEU) lehrende Politologe Anton Pelinka. Ungeachtet des damit angesprochenen „unabhängigen Eigenlebens“ in den beiden Reichshälften, habe Franz Joseph im Sommer 1914 aber auch nicht Nein gesagt.

ORF.at/Peter Prantner

Weithin sichtbar und derzeit beliebtes Fotomotiv: Franz Joseph als Lockvogel einer ihm gewidmeten Ausstellung im nahe gelegenen Hofmobiliendepot

Für Pelinka stehe hinter dem „Kaiserkult“ damit vor allem eine Vereinfachung wie hinter dem einstigen „Habsburgerkannibalismus“. Es handle sich aber auch um „eine höchst irrationale Sehnsucht nach einer Zeit, die zwar alt ist, aber nie gut war“.

Sehnsucht nach „Führungspersönlichkeit“

Noch einen Schritt weiter geht der ebenfalls von ORF.at befragte Historiker Oliver Rathkolb von der Universität Wien, demzufolge nach dem Motto „so schlimm ist es heute bei uns doch nicht“ vielfach selbst aus einer als viel schlimmer wahrgenommenen Vergangenheit „Trost“ für die Gegenwart und Zukunft gefunden werde.

Den im 21. Jahrhundert weiter gepflegten Kult um Franz Joseph bringt Rathkolb dann aber auch mit einer verdeckten und derzeit stark im Kommen befindlichen Sehnsucht vieler Menschen nach einer „Führungspersönlichkeit“ in Zusammenhang. Total vergessen werde dabei aber, dass Franz Joseph eben nicht nur „Identitätsklammer“ der österreich-ungarischen Monarchie war, sondern auch den Ersten Weltkrieg nicht verhinderte.

ORF.at/Peter Prantner

Schloss Schönbrunn: Einst Machtzentrum, nun Besuchermagnet

Kritisch betrachtet Rathkolb dann auch das offenbar blühende Geschäft mit historischen Themen. Manche Ausstellungsmacher würden sich zwar durchaus kritisch mit dem „Mythos“ Franz Joseph auseinandersetzen. Die „History Sells“-Welle sei dann aber auch „Teil einer Flucht in eine scheinbar heile - vielfach überhöhte und total geschönte - Vergangenheit, um den Problemen der globalisierten Gegenwart und vor allem der Ungewissheit der Zukunft kurzfristig auszuweichen“.

„Feiern lieber den ‚ewigen‘ Kaiser“

Wie das Gedenkjahr 2014 (100 Jahre Ausbruch des Ersten Weltkrieges, Anm.) zeige nun auch 2016, dass die Erinnerung und mit ihr die Mythenbildung weiterlebt, sagt dazu passend Hans Petschar, der für die Österreichische Nationalbibliothek (ONB) die Ausstellung „Der ewige Kaiser“ kuratierte. Nachdem die Rolle des Kaisers vor zwei Jahren durchaus kritisch gesehen und zur Verantwortung gezogen wurde, blicke man nun auf „das zeitlose Bild eines Monarchen, der sein Reich personifizierte,“ und verkläre die Welt von gestern, wie Petschar offen eingesteht.

Außer Frage stehe, dass Franz Joseph „über lange Jahre ein äußerst aktiver Regent“ war, „der machtbewusst die Fäden zog und erst nach und nach im Regieren lernen musste, Macht und Verantwortung zu teilen“. Dieses Bild passe aber nicht in die autokratischen Sehnsüchte nach einer zeitlosen Führerfigur, die auch Petschar zufolge heute wieder en vogue werden, und aus diesem Grund feiere man nun lieber den „ewigen“ Kaiser.

Peter Prantner, ORF.at

Links: