Die Rohrpost im alten Wien

Bis ins Jahr 1956 hat die Rohrpost als schnelles Kommunikationsmedium in Wien gedient. Das Aufkommen des Telefons und die Zerstörung im Krieg ließen es dann auch in anderen europäischen Großstädten obsolet werden. Ein Teil der historischen Stadtrohrpost ist heute noch im Technischen Museum Wien (TMW) zu sehen. Gleichzeitig gibt es auch eine interaktive „Demo-Rohrpost“.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

ORF.at/Carina Kainz

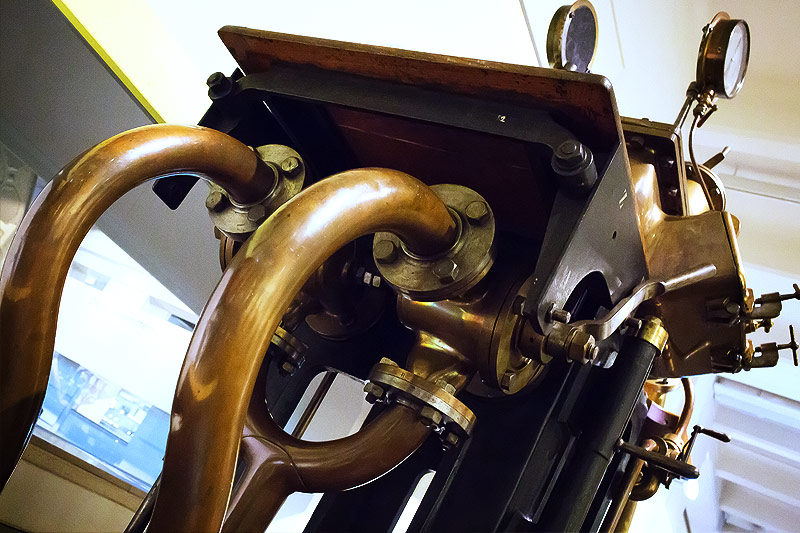

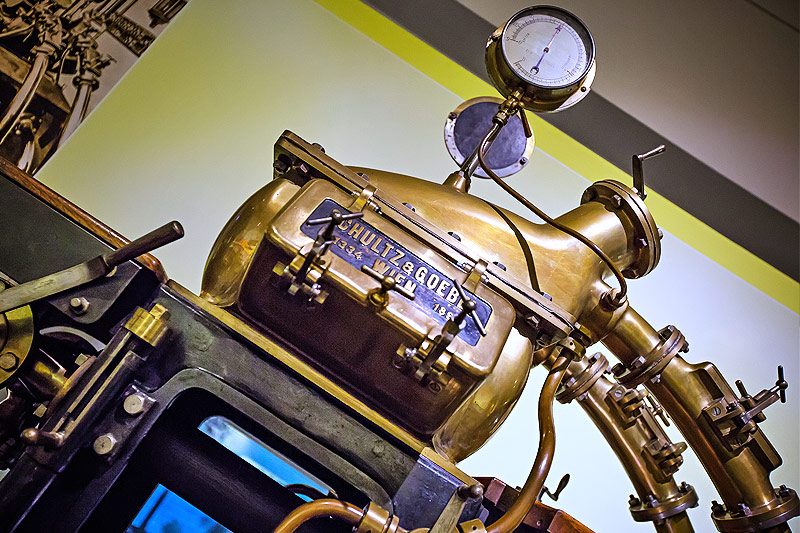

Eine Mittelstation zum Senden und Empfangen von Rohrpost, wie sie um 1890 in Wiener Post- und Telegrafenämtern stand. In Wien lief fast der gesamte Verkehr über die Telegrafenzentrale am Börseplatz. 82 Kilometer lang war das Netz zu seinen besten Zeiten, es transportierte private und geschäftliche Nachrichten.

ORF.at/Carina Kainz

Die Rohre verliefen einen Meter unter der Oberfläche. Ein „typischer Teil von Großstadttechnik in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert, dass man in den Untergrund geht“, erklärt Mirko Herzog, Postexperte des TMW. Der Grund: der Verkehr „oben“ wurde immer dichter. Noch heute werden bei Umbauarbeiten in sehr alten Postämtern Anschlüsse entdeckt, die Rohre wurden nach 1956 großteils mit Beton ausgefüllt.

ORF.at/Carina Kainz

Bis zu zehn luftdicht verschlossene Kapseln wurden zu einem Rohrpostzug aneinandergereiht. Dahinter gab es dann noch einen Treiber (im Bild), der die Buchsen wie eine Art „Lokomotive“ vor sich her schob, erklärt Herzog. In Bewegung gesetzt wurde der Zug durch Verdichten und Verdünnen von Luft (Vakuum oder Überdruck).

ORF.at/Carina Kainz

416 solcher roten Rohrpostbriefkästen gab es in Wien. Entleert wurden sie alle 20 Minuten, die Sendungen gingen an die nächste Rohrpoststation zur Weiterbeförderung, um dann per Bote zum Empfänger transportiert zu werden. Eine Nachricht gelangte in der Regel binnen einer halben Stunde zum Zielort.

ORF.at/Carina Kainz

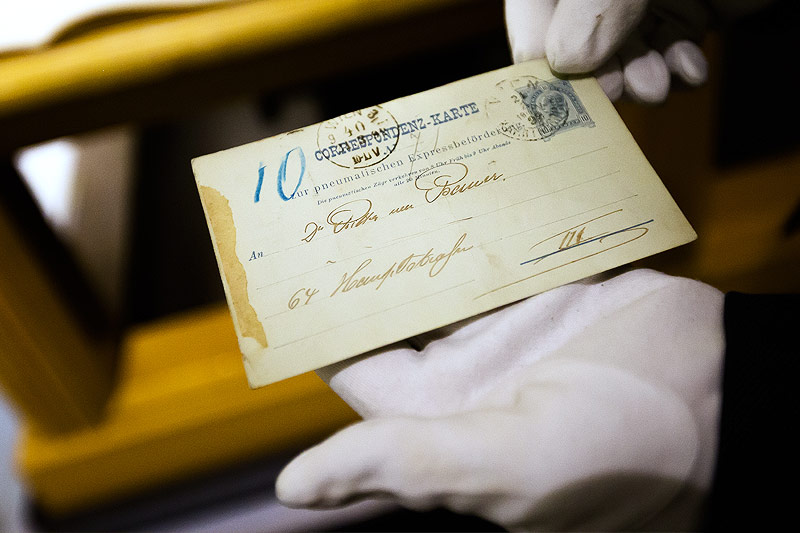

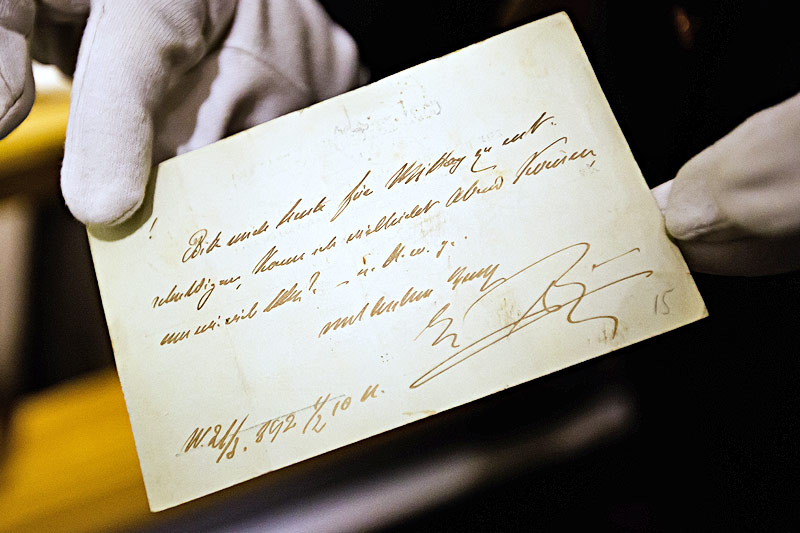

Beschränken aufs Wesentliche: Die Rohrpostbriefchen waren klein, in Trafiken konnte man extra dünnes, leichtes Papier oder bereits vorgedruckte Korrespondenzkarten kaufen. „Es war kein Plauder-Kommunikationsmedium, sondern anlassgebunden“, so Herzog.

ORF.at/Carina Kainz

Ganz billig war es auch nicht. 15 Kreuzer oder 30 Heller kostete das Versenden einer Nachricht. Das entsprach damals etwa den Kosten für zwei Inlandsbriefe, ein Kilogramm Mischbrot oder ein Tramway-Ticket für die ganze Stadt. Gern wurden die Briefe dafür verwendet, um Termine kurzfristig abzusagen, wie in diesem Fall.

ORF.at/Carina Kainz

Die Bombardements im Zweiten Weltkrieg beschädigten das Wiener Rohrpostnetz sehr stark. 1945 waren nur noch drei Strecken, rund sieben Prozent, in Betrieb. „Man hat den Rest geflickt, aber man hat nie wieder den alten Stand erreicht“, so Herzog. Eine Folge war auch eine viel größere Störanfälligkeit.

ORF.at/Carina Kainz

Letztlich zum Opfer fiel die Stadtrohrpost aber neuen Medien. „Telefon und Fernschreiber machen dann eigentlich diesem System für Eilnachrichten den Garaus“, erklärt Herzog. Am 2. April 1956 fuhr der letzte Rohrpostzug vom 10. Bezirk zum Börseplatz. Eine richtige Abschiedsfeier sei das damals gewesen, viele Postbeamte seien sehr an der alten Technik gehangen.

ORF.at/Carina Kainz

So sieht eine Rohrpostkapsel heute aus. Diese ist Teil der interaktiven Anlage im TMW und findet sich in der Mitmachausstellung für Kinder, „In Bewegung“. Verschickt werden in den Kapseln kleine Plüschtiere. Im Realeinsatz sind es Blutproben, Münzen, Zementproben und andere Objekte.

ORF.at/Carina Kainz

Die Anlage stammt von der Firma Sumetzberger - einem von zwei Herstellern von Rohrposttechnik in Österreich. Obwohl es die Firma schon seit den 20er Jahren gibt, stieg sie erst 1964 in diesen Sektor ein - zu einer Zeit also, als Europas Großstädte schon begannen, sich von diesem Transportmittel zu verabschieden.

ORF.at/Carina Kainz

Hausrohrpostsysteme werden heute noch etwa in Zeitungsredaktionen, Krankenhäusern und Banken verwendet. Die Stadtrohrpost verschwand im 20. Jahrhundert nach und nach. Prag, so erklärt Herzog, hatte seine Anlage noch bis in die 1990er Jahre in Betrieb.

Fotos: Carina Kainz, Text: Petra Fleck, beide ORF.at

Links: