„Schmuggeln uns in eine neue Zeit hinein“

Im Umgang mit der Kunst zielt die Öffentlichkeit selten auf das Werk. Sie sucht immer die Person, wie der Soziologe Pierre Bourdieu die „biografische Illusion“ treffend beschrieb: Wir entzünden uns an den Trägerinnen und Trägern des Copyrights mehr als am Werk selbst. Das gilt umso mehr für die digitale Gegenwart, in der - Social Media sei Dank - selbst Textmaschinen wie Elfriede Jelinek vor einem Übermaß an textlicher Dauerwut und -wurst stehen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Wer heute in einem digitalen literarischen Text „ich“ schreibt, kann sich nicht mehr hinter eingeübte Werkbegriffe zurückziehen. Das hat Konsequenzen für eine Autorin, die zu ihrem 70. Geburtstag die Realwelt mit einigem Sicherheitsabstand bedient; die gleichzeitig nicht weniger politisch geworden ist und ein Reibebaum bleibt, denkt man an ihre Funktion zur Aufdeckung von Geschichtsklitterung im burgenländischen Rechnitz - und ihre aktuelle Kritik an der Abhaltung des Rechtsaußen-„Kongresses für Europa“ in Linz.

Das Verschwinden über den Text

Ein „Verschwinden des Ich im Schreiben“ konstatierte Jelinek einmal mit Blick auf ihr eigenes radikales Verfahren des unablässigen Schreibens und bekannte „einen Prozess der Selbstauslöschung, sodass ich gar nicht mehr sagen kann, wer ich eigentlich bin, dass ich mich in meine Arbeit eigentlich mit libidinöser Energie hineinwerfe, sozusagen alles, was ich habe, hineinwerfe in den Text, sodass der Text dann ich wird“.

picturedesk.com/Interfoto/Brigitte Friedrich

Elfriede Jelinek im April 1973: Ihr Eintritt in das literarische Feld Ende der 60er sorgte von Anfang an für Aufsehen

Zweifelsohne ist Jelinek nicht allein mit diesem Ansatz, denn das Ich, das im Text unter- und wieder auftaucht und am Ende beinahe unkenntlich ist, musste schon Michel de Montaigne in seinem großen Hypertextprojekt, den „Essais“, vor beinahe 500 Jahren in einem Konvolut angehäufter Texte und Verweise suchen: „Combien de fois, ce n’est plus moi“ („wie oft bin ich/dann nicht mehr ich“).

Paginieren statt hypertexten

Ihre Textmengen stößt Jelinek mittlerweile ins Netz, negiert dabei aber in der Verwendung von breitem, engzeiligem Blocksatz in großer Konsequenz alle Präsentationsformen der Welt Sozialer Netzwerke. Verlinkbarkeit? Nein. Wer Jelinek will, muss immer wieder von vorne lesen und über ihr Ordnungssystem in die Texte einsteigen. Oder sich Paginierungen merken, die auf ihrer Website gesetzt werden.

Jelinek will uns mittlerweile in den hintergrundbeleuchteten Text zwingen, der bei der Lektüre ganz andere Windungen des Gehirns massiert als das Lesen eines Buches. Nicht von ungefähr kommt das Lamento von Kritikerinnen wie Sigrid Löffler, die sich der „Zumutung“ stellen, Jelineks ausschließlich online verfügbaren Privatroman „Neid“ aus 2008 auszudrucken und „in losen Blättern“ in Händen zu halten.

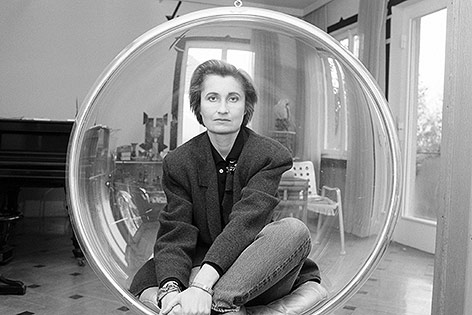

picturedesk.com/laif/Flitner

Wiederkehrendes Motiv in der Jelinek-Ikonografie: Die Autorin im „Bubble Chair“ des finnischen Designers Eero Aarnio

Was und - vor allem - in welcher Ordnung in Jelineks Onlinekosmos sortiert wird, bestimmt die Autorin (bzw. der ihr besonders nahestehende Programmierer, ihr Ehemann Gottfried Hüngsberg); da mag sie beim Publizieren zwar nicht, wie die moderne französische Germanistik findet, eine „paratopische“, weil ort- und zuschreibungslose Position beziehen - doch mit der fürs Onlinepublizieren zusätzlich geltenden Rechtslage des Mediengesetzes treibt sie ihr eigenes Spiel der Subversion. Gegen Suchmaschinenindizierung wehrt sich Jelineks Webauftritt mit geschickter Codestruktur. Paginieren statt googeln bleibt also das Motto.

70 Jahre Jelinek

Sie verweigert sich Medien, gibt, seit sie den Literaturnobelpreis bekommen hat, Journalisten keine Interviews mehr. Doch in gesellschaftliche Debatten mischt sich Jelinek über einen Sicherheitsabstand ein.

„Draufhauen“ auf das „Werkstück Sprache“

Eine neue Mündlichkeit, hervorgerufen durch die digitale Welt, wie sie Marshall McLuhan lange vor Beginn der digitalen Revolution vorhergesehen hat, will Jelinek für das Internetzeitalter nicht ausmachen. „Die Sprache ist eben ein Werkstück, und jeder kann auf sie draufhauen“, schrieb sie vor genau zehn Jahren gegenüber ORF.at in einem E-Mail-Interview mit Franz Manola - und stellte in Abrede, dass wir es im Netz mit einer neuen Form von „Mündlichkeit“ zu tun hätten: Blogs, Chats und Co. seien gerade neue Formen von Verschriftlichung, mit denen man literarisch spielen könne.

picturedesk.com/laif/David Baltzer

„Partners in crime“: Der Hamburger Nicolas Stemann als Verstärker der Botschaften Jelineks, hier eine Aufführung der „Kontrakte des Kaufmanns“

Was freilich in der digitalen Gegenwart auf dem Spiel steht, sind Ort und Instanz des Sprechens. Gerade in Zeiten, in denen sich das Internet über Soziale Netzwerke zur Arena direkt ausgetragener Injurien entwickelt, steht die im Netz aufgebaute Person umso mehr im Schussfeld. Mit Konsequenzen gerade auch für die Literatur und ihre Verbreitung, wenn sie den digitalen Raum sucht und nutzt.

Das Ich fern aller Schutzräume

Das im Onlinetext konstruierte Ich verlässt gerade durch die permanente Präsenz die „Schutzräume“ älterer Werkinszenierungen. Wer sich via „Old Media“ äußerte, konnte mit Verzögerungs- und Distanzierungseffekten rechnen. Oder bei der Buchform mit Unschuldsmine hinzufügen: „Aber es ist doch nur ein Buch.“

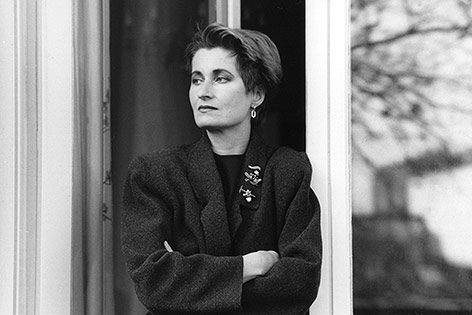

picturedesk.com/Interfoto/Anita Schiffer - Fuchs

Jelinek Anfang der 90er: Hinter sich hat sie gerade die Großkontroverse über „Lust“. Als Reibebaum hat sie Thomas Bernhard abgelöst.

Im Bereich digitaler Autofiktion wird dieser Status schon prekärer, was ein Beispiel verdeutlichen mag: In den Jahren 2007 und 2008 begegnen einander in der weiten und zugleich doch so stark Nähe fördernden digitalen Welt zwei literarische Avantgardisten, die zum selben Zeitpunkt den Prozess des Alterns öffentlich thematisieren: hier der popliterarische Nachlassverwalter von Niklas Luhmann, Rainald Goetz, dessen Systemkategorien (laut Jelinek) „dämlich“ und „geil“ heißen; da eine Autorin, die in ihrem Onlineprivatroman „Neid“ gerade die Fragilität der Sprechposition betont.

„Blogwurst“ und „Dreistreifenhose“

In diesem Text, dem sie die Gestalt einer „Blogwurst“ attestiert, macht sie von Beginn an aus der Unbefindlichkeit des Älterwerdens keinen Hehl. „Lesen Sie, was ich alte Ziege so vor mich hinmeckere!“, schreibt sie auf der paginierten Seite 61 (!) im Netz: „Und vielleicht geht sich für mich wenigstens noch ein Spoiler aus auf der Marken-Jogginghose mit den Streifen seitlich und ein, zwei, drei Rennstreifen, die auch ich mir gegen den Rat meines Alters neu gekauft habe(...), wir schmuggeln uns drunter, wir schmuggeln uns in die Neue Zeit hinein und glauben, das mache jung, obwohl sie gar nicht mehr für jemanden wie uns gedacht ist, die Zeit.“

Avantgarde im Conde-Nast-Stil

Kann die Frau auf der Grundlage der Nobelpreiseinkünfte von ökonomischen Zwängen deutlich befreiter schalten und walten, lässt sich Goetz bei der Wiederauflage seines Onlinetagebuchs aus den späten 90er Jahren (das zwischen zwei roten Buchdeckeln ja zum „Roman eines Jahres“ „Abfall für alle“ wurde) vom Haus Conde Nast bezahlen. Die „Klage“ (so der spätere Romantitel bei Suhrkamp) erscheint zunächst auf der Onlineplattform von „Vanity Fair“. Und Goetz, der Wut-Schreiber avant la Wut-Mode, tut, wofür er sich berufen fühlt: Er teilt aus und lässt sein Ich nicht lange ein literarisches Konstrukt sein. „Der literarische Text will lärmen, geschichtslos, sinnlos, glücklich sein. Dann ist er wahr, wenn er stumpf ist und böse, aggressiv und kaputt.“

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Lust, Unlust, Männermacht

1989 erscheint Jelineks Roman „Lust“. Für ihr Anliegen, den Männermachtdiskurs zur Sexualität aufzudecken, sucht sie bewusst die Öffentlichkeit.

Autoren und Autorinnen, die im Abseits stehen, wie es Jelinek als bewusst gewählte Position in ihrer Nobelpreisrede beschrieben hat, prophezeit Goetz ein Ende „im sozialen Abseits und damit in der Verblödung irgendwelcher Individualkosmen“.

"... dann sag Amore"

Schon in „Abfall für alle“ hatte Goetz Jelinek für diese Einschätzung im Auge und arbeitete sich an ihrer damaligen Büchnerpreis-Rede dergestalt ab, dass er Jelinek in das Eck der alten Nichtversteherin schob, sich selbst aber die Position der jungen Avantgarde sicherte: „Frau Jelinek hat behauptet, Büchner wäre unerreichbar. Stimmt doch gar nicht. Büchner ist herrlich, gerade wenn man jung ist, und extrem erreichbar.“ Als Goetz selbst schließlich den Büchnerpreis erhielt, schloss der Siegelbewahrer der Jugendlichkeit mit einer Zeile aus Wandas „Bologna“, die der einstige Razorblade-Barde in einem Gestus vortrug, als würde gleich ein Schubert-Lied folgen.

Und am Ende hilft ...

Gegen die „Delirien der Negativität“ und die Verunsicherungen des Schreibens in der Gegenwart hilft am Ende nur noch: Wanda und „Amore“. So Rainald Goetz 2015. Durchhalten zahlt sich aus (Anm., GH).

Jelinek inszeniere gegen diese Attacken ein literarisches „double bind“ zu Goetz, wie die Salzburger Germanistin Uta Degner jüngst auf dem Jelinek-Symposion in Salzburg demonstrierte.

APA/Roland Schlager

Elfriede Jelinek im Nobelpreisjahr 2004 in ihrer Wohnung

„Dein ist mein ganzes Herz, ja dein, aber du willst es nicht“, biegt das Ich im Text von Jelinek da die Herzenslogik und fügt hinzu: „Von mir bekommst du Bewährung, aber gerade von mir willst du sie natürlich nicht bekommen.“ Kein Tag, so bekennt das Ich in ihrem Text, beginne ohne „Bloggy“: „Denn als erstes lese ich ihn, leider nicht dich, Hermes, du kommst nur einmal pro Woche dran, ich lese ihn, Bloggy, mein Idol, mein heimliches Ideal, was er heute wieder zu Schopy und Nietzschy sagen wird, was wohl? (...) Bloggy, mein Idol, mein Erzengel, mein Alles, mein Liebling unter anderen, und auch noch so hübsch (...)“

Das Ich aus „Neid“ positioniere sich, so Degner, gar nicht gegen das andere Ich; vielmehr unterlaufe sie das Verfahren der dichterischen Selbstbehauptung von Goetz - ohne jedes Interesse, diesem in irgendeiner Form gerecht werden zu wollen. Das Gegenüber werde nur noch zum Spielball.

Mobilisierung gegen die Autorin

„Ein Fernrohr hatte sich von ‚Klage‘ auf den ‚Neid‘ gerichtet, ich wollte anhand diverser Fehler von Frau Jelinek diverse Richtigkeiten vorschlagen, war dann aber von ihren Negativitätsexzessen so abgestoßen, dass mir das Negative komplett sinnlos vorkam“, antwortete Goetz am 28. Mai 2008 auf die Textflut Jelineks zu „Bloggy“ und legte in einem Interview mit der Zeitschrift „de:bug“ nach: „Ich habe neulich gelesen, wie Elfriede Jelinek beschrieben hat, dass sie sofort, als es Computer gab, anfing mit irgendeinem blöden Computer, weil sie dann löschen und einfügen konnte, und was das alles an ihrem Schreiben verändert hat. Da hätte sie mal lieber ein bisschen an ihrem Denken gearbeitet, das hätte mehr gebracht.“

Bemerkenswert neben allen Höhen und Tiefen dieser im digitalen Raum geführten Polemik bleibt die Ich-Form, die beide in ihrer Auseinandersetzung mobilisieren. Beide inszenieren in ihren Textverfahren die kühne Ungeschütztheit des Schreibens und eine Poetik der Schnellschüsse. Goetz’ spezifische Art des Schreibens dechiffriert Jelinek als typisch männlichen Gestus: Aufgebaut werde eine „ergebenste“ wie „gläubige“ Jüngerschaft. Und der Autor, er sei der Priester in diesem Feld.

„Ich bin doch ziemlich groß geworden“

Bleibt im Umkehrschluss die Frage, ob die Durchsetzung der weiblichen Schreibposition mit so viel Subversion verbunden ist, ja sein muss, dass die Schaffung einer Gefolgschaft und die Selbstpositionierung als Priesterin nicht ein Ding der Unmöglichkeit wäre. „Meine Größenordnung ist nicht alarmierend, aber ich bin doch ziemlich groß geworden, und ich sehe derzeit keine Nachfolgerin. Nein, ich sehe nur noch Nachfolgerinnen und bekämpfe sie entschlossen“, liest man zu Beginn von „Neid“.

APA/Roland Schlager

Der verleiht dem Ich die Stimme: Nikolaus Habjan mit seiner Elfriede-Jelinek-Sprechpuppe für das Stück „Schatten (Eurydike sagt)“

Lässt man alle Spielarten von Ironie beiseite, so trifft die Zustandsbeschreibung sehr gut den Status einer streitbaren Autorin, die so viel kulturelles Kapital angehäuft hat, dass sie zwangsläufig von der Spitze gestoßen werden müsste. Insofern bleibt ihr zum 70er immer noch die Verteidigung dieser Spitzenposition; und die Erkenntnis, dass eine neue Avantgarde schon vor der Tür steht, aber ihr Verfahren noch immer so viele Missverständnisse produziert, dass sie die Angst vor dem Überklassisch-Werden nicht befallen muss.

Jelineks „ästhetische Fallen“

Die Kritik kann sich in ihrem Umgang mit Jelinek jedenfalls in einer jahrzehntealten Mesalliance sonnen. Jelineks Texte sind nicht gebaut, um gemocht zu werden. Dennoch frappiert die Forschung heute das betonte Unverständnis, mit dem man dieser Autorin im Feuilleton stets begegnete. Dass die etablierte Kritik die Sprachbilder in Jelineks Texten oft als Zeichen eines Unvermögens gewertet habe, ist für den Salzburger Literaturwissenschaftler Norbert Christian Wolf eher Indiz für das Unvermögen mancher Kritiker im Umgang mit ästhetischen Konzepten.

„Jelineks Hinweise auf ihr poetologisches Verfahren werden oft übersehen“, erinnert Wolf an die Auseinandersetzung mit Jelineks Roman „Lust“. Dass es sich hier um „ästhetische Fallen“ und einen „Anti-Porno“ handle, hätten viele Kritiker, die dem Roman die „Unlust beim Lesen“ vorhielten, offenbar nicht verstanden. Hier gehe es eben nicht um die Konsumation von Pornografie, sondern um einen mit Fallstricken versehenen Anti-Porno, der etwa den behaupteten Genuss von Frauen im Porno als männliche Gewalt- und Machtfiktion entlarve - und nun einmal kein Lesegenuss sein könne.

Die „Sekundärschriftstellerin“

Jelinek hat sich mit ihrer ungnädigen Aufdeckung von Sprach- und Machtkonstruktionen für die höchsten Auszeichnungen empfohlen - und diese bekommen. Mit entsprechender Anerkennung darf sie nicht kalkulieren. Als „Sekundärschriftstellerin“ klassifizierte etwa Peter Handke in einer zweiten Nobelpreisreaktion 2004 seine Kollegin. Jelinek würde wohl in ihrer Art mit Polemik wie dieser umzugehen wissen, Zuschreibung übernehmen und die Rolle des Dichters als „Primärschriftsteller“, der wie Orpheus mit dem Ohr am Raunen der Unterwelt teilhat, als typische Männerfiktion demaskieren.

Überhaupt besteht ihre Stärke im Aufsaugen aller Polemiken in ihr eigenes Argumentationsverfahren. Heute, wo selbst in den Tiefen eines Präsidentschaftswahlkampfes NLP in aller Munde ist, könnte man für die Technik des Re-Framens auch bei Jelinek nachschlagen. Sie würde aber vielleicht noch auf einen anderen Gewährsmann für die Abwehr aller Attacken dieser Welt verweisen. Am 12. November 1789 schreibt Hölderlin an seinen Freund Neuffer: „Weil ich zerstörbarer bin, als mancher andre, so muß ich umso mehr den Dingen, die auf mich zerstörend wirken, einen Vortheil abzugewinnen suchen. (...) Ich muß sie in mich aufnehmen, um sie als untergeordnete Töne wiederzugeben, unter denen der Ton meiner Seele umso lebendiger hervorspringt.“

Gerald Heidegger, ORF.at

Links: