Verlorene Illusion, bestehende Klischees

Das Wiener Leopold Museum zeigt zum ersten Mal umfassend die Sammlung außereuropäischer Kunst von Rudolf Leopold. Erzählt werden soll, wie afrikanische und ozeanische Kunst die europäische Moderne beeinflusste. Ein spannendes Unterfangen, dem aber die Kurve weg von Klischees nicht so recht gelingen mag.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

„Die glücklichen Bewohner eines unbeachteten Paradieses in Ozeanien kennen vom Leben nichts anderes als seine Süße“, schrieb Paul Gauguin 1890. „Für sie heißt Leben Singen und Lieben.“ Auf der Flucht aus der industrialisierten, bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts erträumte sich der französische Maler in der Fremde die Sinnlichkeit und Unberührtheit par excellence.

Courtesy Galerie Kornfeld, Bern

Ernst Ludwig Kirchner: „Stuhl mit großem Akt an der Rückenlehne“, um 1921

Die Illusionen gingen bei seinem Aufenthalt auf Tahiti bald verloren, in seinen Bildern aber leben die Klischees weiter: Die Druckgrafik „Herrliches Land“ (Nave Nave Fenua) – jetzt zu sehen im Leopold Museum – zeigt in warmen, dunklen Farben eine nackte tahitianische Frau, die, gleich der biblischen Eva, in der üppigen Landschaft posiert.

Leopold entdeckt die außereuropäische Kunst

„Fremde Götter. Faszination Afrika und Ozeanien“, heißt die große Herbstausstellung des Leopold Museums, die von einem kunsthistorischen Kapitel der besonderen Art erzählt: der Entdeckung außereuropäischer Kunst durch die europäische Avantgarde, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur Revolutionierung der westlichen Kunst führte. „Interessanterweise sind diese Bezüge in diesem Umfang noch nie in Österreich gezeigt worden“, sagte Kurator Ivan Ristic im Interview mit ORF.at.

Ausstellungshinweis

„Fremde Götter. Faszination Afrika und Ozeanien“, Leopold Museum Wien bis 9. Jänner 2017, täglich außer dienstags 10.00 bis 18.00 Uhr, donnerstags 10.00 bis 21.00 Uhr.

Warum das Leopold Museum zu dem Thema gefunden hat, hängt jedoch weniger mit diesem Desiderat als mit dem Gründervater des Museums zusammen. „Rudolf Leopold hat, das ist der Öffentlichkeit weniger bekannt, eifrig Artefakte aus Afrika und Ozeanien gesammelt“, so Ristic, „aus Liebe zur expressionistischen Kraft der Werke.“ 600 seien in den Depots des Museums gelagert. Der Ethnologe Erwin Melchart hatte sie 2013 begutachtet und schließlich für die Ausstellung ausgewählt. Die Sammlung wird jetzt erstmals geöffnet.

Koloniale Kunstabenteuer

Gauguins exotistischem Abenteuer – einem „Popmythos des modernen Hedonismus“, wie es im Katalog heißt – waren damals viele seiner Zeitgenossen gefolgt, in der Kunst ebenso wie im realen Leben. Die deutschen Expressionisten Max Pechstein und Emil Nolde reisten nach Neuguinea, andere studierten Artefakte in den Völkerkundemuseen, die deutsche Künstlergruppe Brücke erschuf gar eine Ethno-Wohnkultur mit Batiken und bemalten Möbeln. Die „Entdeckung“ der „Stammeskunst“ inspirierte den Expressionismus, den Kubismus und die Surrealisten.

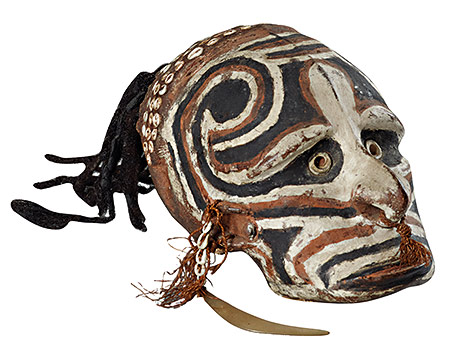

Leopold Museum

Iatmul, Mittlerer Sepik, Neuguinea, Melanesien: übermodellierter Ahnenschädel, um 1900

Von Pablo Picassos spielerischen Experimenten über Ernst Ludwig Kirchners Rustikalität bis zu Emil Noldes farbenfroher Malerei: Sie alle nahmen Anleihen an Formen der traditionellen außereuropäischen Kunst, an der reichen Ornamentik Ozeaniens, an den expressiven Disproportionen der afrikanischen Artefakte.

Völkerkunde in der Kunstausstellung

Außergewöhnlich ist die Ausstellung vor allem in einem: Sie versucht, die außereuropäischen Artefakte mit einer Geschichte der Rituale und des Gebrauchs zu verbinden. „Die Objekte sind nicht als Kunst entstanden, sondern rein zu rituellen Zwecken. Die europäische Moderne hat diesen eigentlichen Hintergrund absolut ignoriert“, so Ristic. Die Künstler kopierten und interpretierten die afrikanischen und ozeanischen Ausdrucksformen, pickten sich formale, mythische oder romantische Aspekte heraus und klammerten den Rest aus. Was man hier anders machen will: In einem eigenen Ausstellungskapitel konzentriert man sich ausschließlich auf die traditionelle Kunst Afrikas und Ozeaniens und ihre Geschichte.

Zwischen dieser ethnografischen Sammlungs- und der Kunstpräsentation treten allerdings auch die Probleme zutage. Die „Entdeckung“ des Außereuropäischen in der modernen Kunst ist bekanntlich ein zutiefst koloniales Kapitel, dessen angemessene Einordnung im Leopold Museum nur bedingt gelingt.

Südseereisen und Beutezüge

Die Künstler hatten von komfortablen Südseereisen, kolonialer Raubkunst in den Museen und billigen „exotischen“ Aktmodellen profitiert, wie der Kunsthistoriker Christian Kravagna, Professor für Postkoloniale Studien an der Akademie der bildenden Künste Wien, im Interview mit ORF.at ausführt. Auf diese Hintergründe wird nur bedingt hingewiesen, das Klischeebild des Fremden jenseits der Moderne kaum entkräftet.

Was wohl auch mit dem Konzept dieser Schau zu tun hat: Schon seit den 80er Jahren würde dieses Ausstellungsmodell, das die westliche Moderne der außereuropäischen traditionellen Kunst gegenüberstellt, zu Recht massiv kritisiert, so Kravagna, „weil es einer weißen Fantasie verhaftet bleibt, in der schwarze Stimmen keinen Platz haben, und es sich gewohnheitsmäßig der Frage verweigert, wie nicht weiße Künstler seit dem frühen 20. Jahrhundert auf die Kunst ihrer Vorfahren und auf den weißen Primitivismus reagiert haben.“ Die Skulpturen des algerischen Künstlers Kader Attia helfen - als zeitgenössisches Feigenblatt der Ausstellung - nicht wirklich darüber hinweg.

Paula Pfoser, für ORF.at

Link: