Geschichte des „bedeckten Kopfes“

Vom Kalabreser, dem Strohhut mit schwarzer Schleife der 1848er-Rebolutionäre, bis zum Skater-Kapperl mit Totenkopfaufdruck spannt das Wien Museum den Bogen in seiner gelungenen Ausstellung „Chapeau! Eine Sozialgeschichte des bedeckten Kopfes“.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Frauen mit Hüten sieht man nur noch selten im Alltag. Vor zwanzig Jahren war das anders, da waren ältere Damen mit Hut noch in den Parks unterwegs. Die urbane Variante waren dezente Filzhüte in Pastellfarben, die rurale verwies in Dunkelgrün und mit Federn auf die Tradition der Jagd. „Mann mit Hut“ hieß damals noch, wenn ein betagter Herr das Tempolimit auf der Straße gnadenlos um die Hälfte unterbot. Doch diese Generation, die in der Öffentlichkeit gut behütet auftrat, ist zusehends aus dem Straßenbild verschwunden.

ORF.at/Simon Hadler

Wien-Museum-Direktor Matti Bunzl; links von ihm das Kopftuch von Esra

Wer heute mit Hut geht, der droht ausgelacht zu werden, schreibt Elfriede Jelinek im Ausstellungskatalog. Da denke doch gleich jeder: „(...) die blöde Kuh will sich wichtig machen, indem sie sich was auf den Kopf setzt, um sich zu vergrößern.“ Aber: Die Masse hat schließlich immer recht, wenn sie lacht, oder zumindest das Recht auf ihrer Seite. Jelinek denkt an die lachenden Menschen, als Juden die Gehsteige putzen mussten. Juden wie Elfriede Gerstl, die sich Hüte zu tragen traute, im Gegensatz zu Jelinek: „(...) sie war wohl selbstbewußter als ich.“

Mode und Macht

An Selbstbewusstsein mangelt es Matti Bunzl, dem Direktor des Wien Museums, genauso wenig wie an Begeisterungsfähigkeit. Überglücklich sei er mit dieser Ausstellung, und zwar in jedem Aspekt, sagte er gegenüber ORF.at: vom gewitzten Einsatz der alten Vitrinen, dem Drapieren der Hüte auf Pappköpfen, der Arbeit der Kuratorinnen Michaela Feurstein-Prasser, Andrea Hönigmann-Polly und Barbara Staudinger, den kleinen, persönlichen Geschichten und den großen Zeitläuften, die mit den Kopfbedeckungen in der Schau verbunden sind - und der politischen Botschaft, die man gar nicht explizit aussprechen muss, die sich aus dem Besuch der Schau von selbst ergibt.

Ausstellungshinweis

„Chapeau! Eine Sozialgeschichte des bedeckten Kopfes“, 9. Juni bis 30. Oktober, Wien Museum

Es mag ein alter Hut sein, dass Mode Machtverhältnisse widerspiegelt, auch dort, wo man es nicht vermuten würde. Aber wie aktuell das Thema ist, verblüfft dennoch, gerade in Bezug auf Kopfbedeckungen. Bunzl denkt dabei an die Debatte über das Kopftuch von Musliminnen. Im Lauf der Geschichte sei schon so oft über Kopfbedeckungen diskutiert worden, das sei nichts Neues, jede Art der Aufgeregtheit sei unangebracht. Bunzl kam erst unlängst aus den USA zurück und streut noch gerne englische Redewendungen ein: „Let’s all just calm down a little bit.“ Auf gut Wienerisch: „Leitln, beruhigt’s Euch.“

Das Kopftuch einer Zehnjährigen

Welcher Huttyp wäre Bunzl? Zu seinem Anzug würde wohl der schwarze Hut der orthodoxen Juden gut passen, wie er in der Ausstellung zu sehen ist, neben einer roten, mit Enzianabbildungen versehenen Kippa von Robert Menasse, die ihm dereinst seine israelische Tante schenkte. Abgesehen von spektakulären Haute-Couture-Entwürfen und farbenfrohen, modischen Kreationen vergangener Tage sind es vor allem solche Kopfbedeckungen, deren intime Geschichten den Besucher fesseln, sei es durch die Beschriftungen der Objekte, sei es an den Hör- und Videostationen.

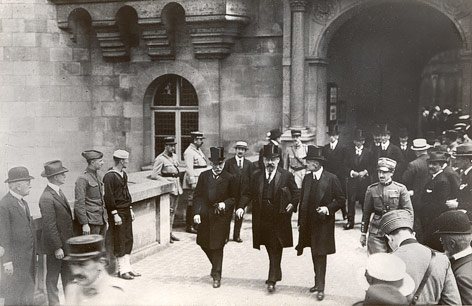

Dr. Karl Renner Museum für Zeitgeschichte, Gloggnitz

Alte Aufnahmen zeigen selten ein unbedecktes Haupt

Auch das Kopftuch in der Ausstellung hat seine persönliche Geschichte - und die zeigt, wie schwierig es ist, als junge Muslimin alle Anforderungen an die eigene Identität unter einen Hut zu bringen. Es ist das erste Kopftuch von Esra, die 1995 zehn Jahre alt war, als sie es zu tragen begann, gegen den Willen der Eltern, der Lehrer und der Klassenkollegen. Es ist für sie ein frei gewähltes religiöses Statement - kein politisches.

Feminismus?

Rechtspopulisten zaubern stets das Kopftuch der Musliminnen aus dem Hut, wenn sie den Feminismus für sich entdecken (und andernorts die Schließung von Frauenhäusern fordern, weil diese Familien zerstören würden). Auch Feministinnen stoßen ins selbe Horn und meinen sinngemäß, dass ein eifersüchtiger Mann dadurch seine Besitzansprüche an eine Frau geltend mache. Schließlich dürfe sie nur zu Hause das Kopftuch abnehmen, exklusiv für ihn. So verkürzt die Debatte heute sowohl von links als auch von rechts geführt wird - da kann einem schon die Hutschnur reißen.

TV-Hinweis

„Kultur.montag“ zeigt am Montag um 22.30 Uhr in ORF2 den Beitrag „Kopf-Stücke: Über alte und neue Hüte“ - mehr dazu in tv.ORF.at.

Differenzierter ist die Sichtweise der Feministin und Muslimin Dudu Kücükgöl, die selbst Kopftuchträgerin ist. Im Katalog schreibt sie: „In einem seit Jahrhunderten andauernden Übergriff auf die Körper von muslimischen Frauen und in einem kolonial geprägten Diskurs über Verbote und Regulierungen verbinde ich mit meinem Kopftuch ein Wort - und das ist: Freiheit. Ich bin so frei und ziehe an, was ich will.“

Die unbequeme Sichtweise

Freilich ist die differenzierte Sichtweise unbequem und unpraktisch, weil man sich plötzlich jeden Fall einzeln anschauen muss, wenn man ein Urteil fällen will - einmal abgesehen von der Frage, wozu man unbedingt ein Urteil fällen will. Ja, es gibt junge Mädchen, die von ihren Familien gegen ihren Willen in ein konservatives, religiöses Leben gezwungen werden, mit dramatischen Auswirkungen bis hin zur Zwangsheirat. Genauso gibt es Mädchen, die ihr Kopftuch als bewusstes Statement im Sinne eines „migrantischen Stolzes“ tragen, analog zum Afro der US-Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre. Oder ganz einfach aus Gruppendruck - weil es in der Teenager-Community, in der man sich bewegt, „in“ ist. Oder aus einem ganz anderen Grund.

Wien Museum

Bunte Hutvielfalt

Wer gegen die Unterdrückung der Frau kämpfen will, soll gegen die Unterdrückung der Frau kämpfen - und zwar unabhängig von ihrer Religion und unabhängig davon, ob sie Kopftuch trägt oder nicht. Da geht es dann plötzlich nicht mehr um Islam, sondern um ganz praktische Fragen, wie Kücükgöl schreibt: „(...) wirtschaftliche Unabhängigkeit, Bildung, Chancen und Selbstverwirklichung.“ Politik, die in dieser Hinsicht nur rhetorische Symbolpolitik auf dem Rücken von Frauen betreibt, kann man sich an den Hut stecken.

Der Hut von heute ist ein Helm

Für alle Arten von Kopfbedeckungen - also politische, religiöse, modische, berufsbedingte - gibt es in der liebevoll kuratierten Ausstellung Beispiele, quer durch die Geschichte bis heute. Ganz sind ja die Kopfbedeckungen nicht verschwunden. Fahrradhelme, Motorradhelme und Skihelme etwa sind modische Statements und Sinnbilder von Sportlichkeit und Freiheitsliebe.

Das Wien Museum hat sich gehütet, alles über einen Kamm zu scheren - aber dank einem roten Faden doch alles plausibel unter einen Hut gebracht. Aufgezeigt werden jene gesellschaftlichen Bruchstellen, an denen das Private politisch wird. Die Ausstellung ist so bunt wie kulinarisch und regt dennoch zum Nachdenken an. Hut ab!

Simon Hadler, ORF.at

Link: