Daten widersprechen Klischee

„Brüssel fährt über die Mitgliedsländer drüber“, „nimmt keine Rücksicht auf die Bedürfnisse und Forderungen der Bürger“, „Brüssel will den nationalen Regierungen die Macht wegnehmen“ und ist ein „Bürokratiemonster“, das „die Vereinigten Staaten von Europa schaffen will“ - diese geradezu klassischen Vorwürfe werden derzeit so häufig wie selten zuvor erhoben.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Zusätzliches Gewicht erhalten sie durch die aktuelle politische Gemengelage: Die Flüchtlingskrise fordert das solidarische Politsystem Europas bis an seine Grenzen, und vor allem die Folgen der Finanzkrise bedrohen weiterhin Millionen Bürger. Populisten - ob rechts oder links der Mitte - haben so viel Auftrieb wie seit Langem nicht mehr. Dazu kommt das „Brexit“-Referendum, also die Frage, ob Großbritannien in der EU bleibt oder sich aus dem Staatenbund verabschiedet.

Grafik: ORF.at; Quelle: EU-Kommission

Der britische Premier David Cameron, der sein Land und vor allem seine Partei, die konservativen Tories, auf einen Pro-EU-Kurs zu bringen versucht, übte in den letzten Jahren selbst scharfe Kritik an der Union.

Böses „Red Tape“

Eine seiner Hauptforderungen: Brüssel müsse „Red Tape“ (etwa: Amtsschimmel) zurückstutzen - anders gesagt: Eine weitreichende Entbürokratisierung muss her. Den Hauptschuldigen dafür haben Cameron und alle EU-Kritiker längst ausgemacht, nämlich eine in ihren Augen überbordende EU-Gesetzgebung.

Der Vorwurf, die „Eurokraten“ in Brüssel würden an einer Regulierungswut leiden, die jedes Maß vermissen lasse, wurde etwa im Mythos von der EU-Vorschrift für die Krümmung von Gurken oder Bananen sprichwörtlich. Es müsse mehr auf nationaler Ebene entschieden werden, nur das Nötigste auf EU-Ebene, so ihr Argument.

Dabei wird die Grundstruktur der EU stets geflissentlich ausgeblendet: Die EU-Kommission hat zwar das alleinige Initiativrecht, kann also als einzige EU-Institution Gesetze vorschlagen. De facto folgt sie dabei aber meist einem Vorschlag des EU-Rats, also der nationalen Regierungen. Und ohne Zustimmung des EU-Rats kann kein EU-Rechtsakt verabschiedet werden.

Langfristiger Trend

Mit Blick auf die Abstimmung auf der britischen Insel hatte Jean-Claude Juncker im Herbst 2014 genau mit diesem Versprechen seinen Job als EU-Kommissionschef angetreten. Der Abbau von Bürokratie und das Zurückfahren der EU-Gesetzgebung wurde zur Chefsache erklärt. Dabei blieb es offenbar nicht nur bei Ankündigungen - eine Anfrage von ORF.at bei EU-Datendiensten ergab, dass die EU schon seit Längerem die ihr von Gegnern unterstellte „Regulierungswut“ deutlich einbremst.

Halbierung bei Gesetzen

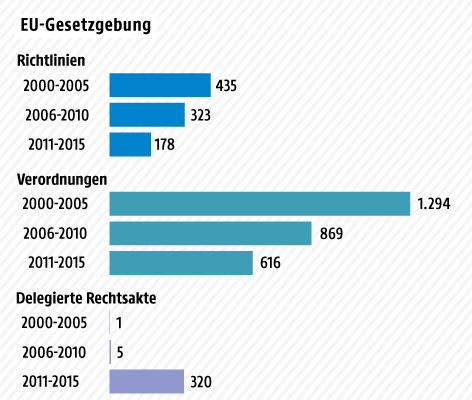

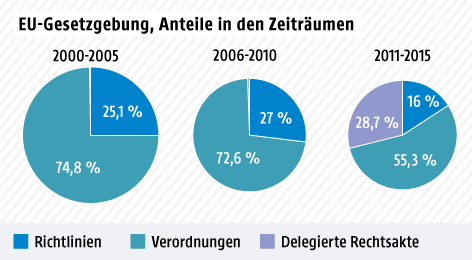

Wurden von 2000 bis 2005 noch 435 Richtlinien - EU-Gesetze, bei deren Umsetzung die Nationalstaaten eigenen Spielraum haben - beschlossen, waren es von 2011 bis 2015 nur noch 178 und damit deutlich weniger als die Hälfte. Auch die Produktion von Verordnungen, also unmittelbar wirksamen EU-Gesetzen, ging ähnlich stark zurück. Wurden 2000 bis 2005 noch 1.294 Verordnungen beschlossen, verringerte sich diese Zahl in der Periode 2011-2015 ebenfalls auf mehr als die Hälfte.

Grafik: ORF.at; Quelle: EU-Kommission

Von eins auf 320

Auffällig allerdings ist, dass die Anzahl delegierter Rechtsakte im selben Zeitraum sprunghaft stieg. War es im Sechsjahreszeitraum von 2000 bis 2005 genau ein einziger, so wurden 2011 bis 2015 bereits 320 solcher Rechtsakte erlassen.

Mit diesen werden bereits bestehende EU-Gesetze geändert und aktualisiert - und zwar ohne neues Gesetzesverfahren, sondern direkt von der EU-Kommission. Es handelt sich dabei also um ein vergleichsweise schnelles Verfahren. Der Handlungsspielraum der Kommission für solche Rechtsakte ist allerdings begrenzt: Rat und Parlament definieren in jedem Gesetz im Vorhinein, welche Teile des jeweiligen Gesetzes durch Rechtsakte abgeändert werden dürfen.

Werkzeugkasten und Arbeitsprogramm

Wie bei Verwaltungsapparaten üblich, geht das freilich nicht ohne Verwaltungsaufwand. Seit Juni des Vorjahres gibt es einen „Werkzeugkasten für Bessere Gesetzgebung“ - als PDF immerhin mehr als 400 Seiten lang. Es enthält genaue Anleitungen, wie Implementierungs- und Bewertungsberichte über Gesetzesinitiativen aussehen sollen.

Zehn Monate später haben die drei EU-Institutionen - Rat, Kommission und Parlament - gemeinsam eine Vereinbarung getroffen, die ebenfalls die Gesetzgebung schlanker, besser und schneller machen soll. Jährlich soll es nun ein gemeinsames Arbeitsprogramm geben. Darin müssen künftig die geplanten Gesetzesbeschlüsse aufgezählt werden - insbesondere aber auch Pläne, Gesetze aufzuheben, zu vereinfachen oder zurückzuziehen.

Delegierte Rechtsakte

Anders als EU-Verordnungen und -Richtlinien, die von EU-Rat und -Parlament beschlossen werden, kann die Kommission delegierte Rechtsakte alleine erlassen. Damit werden in bestehendem EU-Recht etwa Regeln festgelegt oder Details angepasst. Delegierte Rechtsakte haben somit eine ähnliche Funktion wie Verordnungen im österreichischen Recht.

Aufwertung delegierter Rechtsakte

Und: In Punkt 26 wird ausdrücklich auf die zunehmende Bedeutung von delegierten Rechtsakten hingewiesen. „Werden diese in effizienter und transparenter Weise und in gerechtfertigten Fällen angewendet, sind sie ein integrales Werkzeug und fördern eine einfache, zeitgemäße Gesetzgebung und deren rasche Umsetzung“, heißt es darin.

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zeigt sich kurz vor dem „Brexit“-Referendum jedenfalls selbstkritisch. Nicht Europa, sondern die Kommission sei bei den Menschen unbeliebt: „Weil wir es versäumt haben, uns auf die großen Fragen zu konzentrieren, und uns gleichzeitig zu sehr in die Probleme der Staaten und Regionen einmischen“, so Juncker gegenüber dem „Spiegel“ (Onlineausgabe).

Das richtige Maß

Zu viel Europa ende damit, „dass es Europa tötet. Genauso würde aber auch zu wenig Europa Europa töten“, so Juncker, der zugleich die Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips betont. Seine Kommission habe daher, anders als ihre Vorgänger, nur rund 25 Projekte gestartet. In der Gesetzgebungsbilanz der Jahre 2000 bis 2015 spiegelt sich die Arbeit der Juncker-Kommission noch kaum wider, da sie erst seit Spätherbst 2014 im Amt ist. Hält sich Juncker an sein eigenes Versprechen, weniger zu regulieren, sollten die Zahlen künftig nochmals nach unten gehen.

Guido Tiefenthaler, ORF.at

Links: