Nicht Paris, aber „erotisch“

Mit dem neuen Kunstmuseum La Boverie hat die belgische Stadt Lüttich (Liege) diese Woche ihr neues Aushängeschild als Kulturmetropole präsentiert. Für Willy Demeyer, den Bürgermeister der Stadt, ist damit so etwas wie der vorläufige Höhepunkt einer großangelegten Stadtentwicklungsstrategie erreicht. „Wir wollen Lüttich zu einer kreativen Metropole machen“, sagt er im Gespräch mit ORF.at, bei dem ihm der Stolz über sein jüngstes Baby deutlich anzumerken ist.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Die letzten Jahrzehnte haben es nicht so gut mit Lüttich gemeint: Mit dem Niedergang der Stahl- und Kohleindustrie ist die Wallonie zur Problemregion Belgiens geworden. Bis heute ist das im ehemaligen Fürstbistum Lüttich zu spüren - die Arbeitslosigkeit und die Stadtverschuldung sind nach wie vor hoch. „Aber rückläufig“, sagt Demeyer, dank einem „wirklich guten Plan“.

Der überstrapazierte Bilbao-Effekt

Seit rund 15 Jahren verfolgt die Stadt jetzt diesen „wirklich guten Plan“ und da wird trotz begrenzter eigener Mittel (dank Förderungen von Region, Land und EU) geklotzt und nicht gekleckert. Etwa 312 Mio. Euro hat etwa alleine der 2009 eröffnete Fernbahnhof der Stadt gekostet, den der spanische Stararchitekt Santiago Calatrava entworfen hat und von dem man sich den viel (zu oft) zitierten Bilbao-Effekt erhofft.

ORF.at/Sophia Felbermair

Der Calatrava-Bahnhof ist das architektonische Aushängeschild der Stadt

Eigentlich hätte die Stadt ihre Wiederauferstehung gerne so richtig in alle Welt hinausposaunt - 2017 wollte man die Expo austragen, verlor aber im Bewerbungsprozess gegen den einzigen Mitbewerber, die kasachische Stadt Astana. Für Lüttich hätte sich damit ein Kreis geschlossen. Das, was jetzt als La Boverie wiedereröffnet wurde, wurde im Rahmen der Weltausstellung 1905 als Palast der schönen Künste erstmals eingeweiht.

Was braucht eine Stadt in der Krise?

Aber sind (mittlerweile fast ein halbes Dutzend) neue oder zumindest neu eröffnete Museen und ein megalomanischer Designerbahnhof wirklich das, was sich Menschen in einer verarmten Stadt wünschen? Bürgermeister Demeyer verteidigt die Strategie: Man setze auf Tourismus, das sei gar keine Frage, schließlich müsse man versuchen, eine nachhaltige wirtschaftliche Grundlage zu schaffen. „Aber erstens ist es unsere Bemühung, alle diese Einrichtungen so zu gestalten, dass sie auch Teil des Stadtlebens sind und von den Einwohnern belebt werden, und zweitens gibt es genauso viele Initiativen, die sich primär an die Bevölkerung von Lüttich richten. Das greift alles ineinander.“

ORF.at/Sophia Felbermair

Mit der Ausstellung „En plein air“ hat das neue Museum La Boverie eröffnet

Hipsterviertel: Das Gütesiegel der Gentrifizierung

Zwischen handtuchschmalen Gassen in der Altstadt von Lüttich unterhalb der alten Zitadelle ist die Entwicklung vielleicht am deutlichsten zu sehen. Wo lange Zeit Häuser vor sich hin gammelten und keine Käufer fanden, weil sie nicht mit dem Auto erreichbar sind, siedeln sich junge Kreative und Familien an. Sie haben das Potenzial der alten Häuser entdeckt, die mit ihren Hinterhöfen und teils spektakulärer Aussicht über die Stadt die nicht so besonders verkehrsgünstige Lage wieder wettmachen.

Rundherum passiert das, was in jedem gentrifizierten Bezirk passiert: Kleine Shops und Lokale eröffnen, Ateliers, Büros und selbst organisierte Kindergärten sprießen an jeder Ecke. Immer mehr wird renoviert, viele alte Gebäude kriegen den dringend nötigen Anstrich. Bei anderen hilft nur wegschauen und ausblenden - die wirtschaftliche Glanzzeit Lüttichs im letzten Jahrhundert war nämlich ausgerechnet eine, in der man mit großer Freude Wohnhausblöcke und Hochhaustürme von sehr zweifelhafter Ästhetik überall dort hin baute, wo zwischen den alten Häusern Platz war.

„Öffi“-Offensive gegen Verkehrsprobleme

Dort, wo kein Platz war, wurde auch oft welcher geschaffen. Nicht nur für Häuser, sondern auch für Straßen, was der Stadt bis heute das typisch belgische Verkehrsproblem beschert hat. Auf der Projektliste von Bürgermeister Demeyer steht deshalb auch eine „Öffi“-Offensive und die Wiedereröffnung der 1967 geschlossenen Straßenbahnlinie. Im Moment kommt man am besten zu Fuß oder per Rad durch die Stadt.

Vieles ist schon passiert, aber die Zahl der Vorhaben von Demeyer und seinen Stadtplanern (die im Internet einsehbar ist) ist weiter hoch. Bibliotheken, Kindergärten, Radwege, Einkaufszentren - jetzt, wo die großen Kultur- und Prestigeprojekte fertiggestellt sind, scheint der Fokus tatsächlich auf einer Aufwertung der Infrastruktur für die Bevölkerung zu liegen. Damit soll die Zeit, in der die Jungen wegzogen, weil Lüttich nicht viel mehr als seine berühmt-berüchtigte Kneipen- und Partyszene zu bieten hatte, vorbei sein.

Ein Architekt und seine Liebe zu Lütticher Bistrots

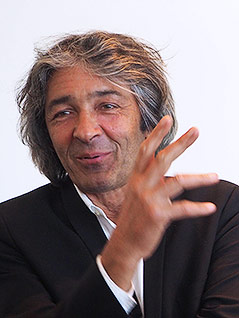

Einer, dem gerade diese Lokalszene besonders am Herzen liegt, ist der Architekt Rudy Ricciotti. „Der belgische Humor und die Bistrots hier“, nennt er als Grund dafür, warum er den Auftrag für den Umbau des alten Museums für Moderne Kunst (MAMAC) angenommen hat. „Lüttich ist nicht Paris. Aber Lüttich ist erotisch.“ Als nach außen hin sichtbarstes Zeichen hat er an das klassische Gebäude einen 1.200 Quadratmeter großen, nach drei Seiten hin verglasten und von 21 Säulen gestützten Saal angehängt.

ORF.at/Sophia Felbermair

Architekt Rudy Ricciotti hat La Boverie entworfen

„Der neue Flügel des Gebäudes schaut Richtung Stadt. Man muss ihn unbedingt nachts beleuchtet lassen. Dann lacht er direkt zu den Menschen hinüber.“ Das, was die unzähligen Lokal-, Regional-, und Föderalpolitiker bei ihren Reden zur Eröffnung von La Boverie allesamt betonen, nämlich wie wichtig es ist, die Bevölkerung einzubinden, beschreibt auch er, wenn auch mit ein bisschen anderen Worten.

Priorität Nummer eins: Feiern

„Ganz wichtig ist, dass hier gefeiert wird“, sagt Riccotti im Gespräch mit ORF.at. „Früher war das ja auch ganz normal. Das Museum muss leben, zwischen zwei Ausstellungen muss hier ordentlich was los sein, Rockkonzerte, irgendwas, das richtig Tamtam macht“, beschreibt er mit weit ausholenden Gesten und breitem Grinsen.

„Mit dem Wort Kulturpolitik kann ich nicht so viel anfangen“, fährt der 63-jährige Franzose mit einem Seitenblick auf die versammelte Prominenz aus Föderal- und Regionalpolitik fort. „Kultur selbst ist Politik. Kultur muss befreien, dafür muss sie aber auch frei sein.“

Sophia Felbermair, ORF.at, aus Lüttich

Links: