Exponate aus ganz Europa

Anlässlich des 200-Jahr-Jubiläums der Zugehörigkeit zu Österreich wird Salzburg erstmals seit 22 Jahren wieder eine Landesausstellung zeigen. „Bischof. Kaiser. Jedermann.“ eröffnet am Samstag im Salzburg Museum. Neben Beständen des Museums werden auch Exponate gezeigt, die seit zwei Jahrhunderten nicht mehr in der Stadt zu sehen waren.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Das selbstständige Erzstift Salzburg hatte bis zu den Napoleonische Kriegen Anfang des 19. Jahrhunderts große Reichtümer angesammelt. Die Fürsterzbischöfe liebten die kirchliche und weltliche Repräsentation, statteten die Kirchen prachtvoll aus, hatten Gold- und Silberkammern, kostbare Bibliotheken, Tapisserien und Möbel.

Nach der Flucht von Fürsterzbischof Hieronymus Colloredo und dem Einmarsch der Truppen von Napoleon Bonaparte wurden die Schätze Salzburgs durch wechselnde Machthaber in ganz Europa verstreut. Ausstellungskurator Peter Husty hat einige der Kostbarkeiten aus dem Domschatz erstmals wieder nach Salzburg geholt.

„Furienmeister“ und Harnischbrust

Die Landesausstellung erstreckt sich über 1.500 Quadratmeter und ist in drei thematische Bereiche gegliedert, denen jeweils eine Sonderschau gewidmet ist. „Wir wollen mit Objekten, Orten und Geschichten Salzburgs Geschichte erzählen“, so Museumsdirektor Martin Hochleitner zum Konzept der Landesausstellung.

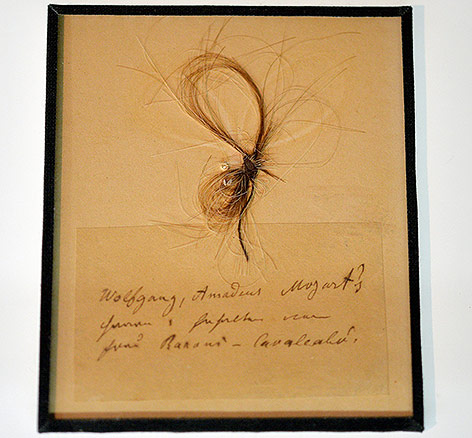

APA/Barbara Gindl

Zu den Exponaten gehört auch eine Locke von Wolfgang Amadeus Mozart

Die von Napoleons Armee geraubten und nun zurückgekehrten Güter sind im Rahmen der Sonderschau „Schatzkammer Salzburg“ zu besichtigen. Die Schau vereint die unterschiedlichsten Epochen, Kunststile und Materialien. Das Kunsthistorische Museum Wien stellte beispielsweise eine kleine Elfenbeinarbeit, den „Furienmeister“, und den Bronzeabguss des antiken Jünglings vom Magdalensberg zur Verfügung.

Aus Florenz kam die Reiseflasche von Fürsterzbischof Wolf Dietrich, eine kunstvolle Arbeit aus Gold und Email. Die reich verzierte Harnischbrust und Schützenhaube von Wolf Dietrich stammt aus dem Bayerischen Nationalmuseum in München. Auch der ehemalige Münzschatz des Klosters St. Peter wurde aus Bayern ausgeliehen.

Bücherverbrennungen auf dem Residenzplatz

Die zweite Sonderschau heißt „Erzähl mir Salzburg“. Mit zwölf Geschichten und prägenden Ereignissen wird versucht, Salzburgs Identität nachzuspüren. Salzburger Sagen werden erzählt und archäologische Funde - römische Mosaike vom Mozartplatz - gezeigt ebenso wie Noten von Wolfgang Amadeus Mozart. Zudem wird die Geschichte des Weihnachtsliedes „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ sowie jene des Hungersommers 1816 nachgezeichnet. Neben der Hungersnot wird auch ein anderer dunkler Fleck der Salzburger Vergangenheit beleuchtet - die Bücherverbrennung auf dem Residenzplatz während des Nationalsozialismus.

APA/Barbara Gindl

Kurator Husty und sein Team holten zahlreiche gestohlene Kostbarkeiten zurück nach Salzburg

Im Rahmen dieses Teils der Landesausstellung wird der Skandal um die Einbürgerung Berthold Brechts aufgearbeitet. Nicht zu kurz kommen wird zudem die Literatur. Das Literaturhaus Salzburg, das Literaturarchiv und das Stefan Zweig Centre der Universität Salzburg sowie die Rauriser Literaturtage haben eine eigene „Bibliothek“ salzburgbezogener Literatur seit 1945 eingerichtet.

Ein Schmuckstück dieses Ausstellungsteils, der sich aus den Sammlungsbestand des Salzburg Museums speist, ist die Goldegger Stube, eine im Original erhaltene Zirbenstube aus dem 16. Jahrhundert. Sie findet sich in jenem Themenbereich, der die Geschichte des Museums illustrieren soll.

Die „wahre Kraft“ hinter dem Glitzern

Ihre „wahre Kraft“ entfalte „Erzähl mir Salzburg“ allerdings hinter dem „Glitzern der Prunkstücke“, wie die „Salzburger Nachrichten“ („SN“) befanden. Etwa ein Französischwörterbuch aus dem 19. Jahrhundert, mit dem der Bevölkerung in Lautschrift die Sprache der Besatzer nähergebracht werden sollte. Oder eine „Anleitung zum Erdäpfelanbau“ aus dem Jahr 1817.

Der dritte Teil der Ausstellung heißt „Am Schauplatz“. Acht für die Salzburger Geschichte entscheidende Orte wurden von zeitgenössischen Fotokünstlern besucht und mit Videoanimationen und Installationen nach Salzburg geholt. Die ausgewählten Orte sind die Villa Manin nahe der norditalienischen Stadt Udine, das Walserfeld, das Schloss Mirabell, die Stadt Mühldorf am Inn in Deutschland, die Alte Residenz, das Schloss Schönbrunn, der Pass Lueg und der Hildmannplatz/Neutor.

„Verortung“ im Jubiläumsjahr

„Jedes Jubiläumsjahr braucht Verortung“, erklärte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), warum man sich für eine Landesausstellung entschieden habe. Es stecke darin auch „sehr viel persönliches Herzblut“, sagte er. Die Schau sei primär kein touristisches Projekt, sondern „die gönnen wir uns als Salzburger selbst“. Sie solle Bewusstsein für die Geschichte schaffen, aber auch dafür, wie schnell sich Dinge ändern können. Stadt und Land Salzburg lassen sich die Landesausstellung 1,5 Mio. Euro kosten. Angepeilt werden bis Ende Oktober 60.000 Besucher.

Am 1. Mai, einen Tag nach Eröffnung der Ausstellung jährt sich die feierliche Übergabe zum 200. Mal. Der Übergabe waren zähe Verhandlungen zwischen Bayern und Österreich vorangegangen. Der Durchbruch gelang schließlich am 14. April 1816. Salzburg wurde Österreich zugesprochen, der Rupertiwinkel mit Bad Reichenhall fiel an Bayern.

Links: