„Die Stimmung war furchtbar aufgeheizt“

„Das Private ist politisch, das Politische ist privat“: Auf der Schallaburg wird eine großangelegte Ausstellung über das Österreich der 70er Jahre gezeigt. Das vielgestaltige Porträt einer Gesellschaft im Aufbruch ist sehenswert.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Ausstellungen auf der Schallaburg sind eine Gratwanderung. Sie richten sich an das ganz große Publikum - und wollen dennoch Mehrwert schaffen durch Wissensvermittlung. Diesmal ist sie gelungen. Ein Klavier von Elton John, „Bravo“-Hefte, Kleider in typischem 70er-Jahre-Muster, Lego - Nostalgiker werden auf ihre Kosten kommen. Mindestens so viel Platz hat die Geschichte eines politisch bewegten Jahrzehnts: Sponti-Plakate, die Arena-Bewegung, Drahdiwaberl, die Auflehnung gegen den Nazi-Mief.

Panoptikum ohne Beliebigkeit

Inszenatorisch kommt die Schau bunt daher, rein farblich hat man sich lustvoll der Ästhetik der 70er Jahre angeschlossen. In „Club 2“-Sofas lässt sich diskutieren (oder ausruhen), zahlreiche Film- und TV-Dokumente ziehen sich durch die Schau - und es gibt viele, liebevoll zusammengesammelte Kleinigkeiten zu entdecken. Hier hat alles Platz und wirkt dennoch nicht wahllos zusammengewürfelt - vom alten Ikea-Katalog bis hin zur Büste von SPÖ-Kanzler Bruno Kreisky.

ORF.at/Peter Pfeiffer

Keine Kompromisse - jetzt wird die Freiheit gefordert

Ein hochrangiger Diplomat und Politexperte sagt über die Kreisky-Jahre: „Die Liste an gesellschaftlichen, wirtschafts- und sozialpolitischen Reformen ist natürlich lang: etwa die bahnbrechenden Strafrechtsreformen, die konsequente Verbesserung der Situation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Stellung der Frauen. Trotz Einparteienregierung oder vielleicht gerade deshalb hatten die Sozialpartner ein offenes Ohr bei Kreisky gefunden.“

Kreiskys Vermächtnis

Der Experte ist freilich nicht objektiv - es handelt sich dabei um Wolfgang Petritsch, einen SPÖler, der von 1977 bis 1983 Kreiskys Sekretär war. Aber die genannten Reformen, allen voran das Gleichstellungsgesetz zwischen Männern und Frauen und die Fristenlösung für legale Abtreibungen, waren bahnbrechend für Österreich. Johanna Dohnal wurde 1979 von Kreisky als Staatssekretärin für allgemeine Frauenfragen in sein viertes Kabinett berufen. Nur die skandinavischen Staaten waren noch fortschrittlicher.

Freilich ist Kreisky im Rückblick nicht unumstritten. So wird ihm der sprunghafte Anstieg der Staatsschulden angelastet, überliefert ist das Zitat: „Ein paar Milliarden mehr Schulden bereiten mir weniger schlaflose Nächste als hunderttausend Arbeitslose.“ Den Konservativen und wirtschaftsliberalen gilt er damit bis heute als Auslöser jeglicher Budgetprobleme, während progressive Kräfte ihn für seinen Mut und seine sozialpolitische Weitsicht loben. Umstritten auch die palästinenserfreundliche Nahost-Politik des Juden Kreisky, die in der Aussage gipfelte: „Wenn die Juden ein Volk sind, sind sie ein mieses.“

Die Exponate

Das Bildergedächtnis eines Jahrzehnts wird durch unterschiedlichste Exponate aufgefrischt, etwa:

- ein „Emma“-Cover;

- eine Puch MC 50;

- ein Plakat der besetzten Arena;

- ein Plakat gegen Bundesheer-„Schleifer“;

- Fernsehgeräte in spacigem Look;

- ein Darth-Vader-Kostüm und

- das ikonische Pickerl „Atomkraft? Nein danke“.

Die Stasi in Österreich

Die umfangreiche Ausstellung auf der Schallaburg versetzt den Betrachter mit all ihren Plakaten und sonstigen Exponaten in die 70er Jahre zurück, den Hintergrund dazu liefert der kurzweilige und dennoch tiefgründige Katalog. Am spannendsten ist er dort, wo Menschen berichten, die niemals im Licht der Öffentlichkeit gestanden sind. Wie weit das Politische in das Private eindringen konnte, erzählt etwa die 1949 geborene Pensionistin Anne Kroneberger, die in der DDR aufgewachsen war, dort zu Spitzeltätigkeiten gezwungen wurde und auch nach ihrer Flucht Richtung Österreich weiter spitzeln sollte:

„(...) Ich habe nur zum Schein eingewilligt, weil ich glaubte, in Österreich eh meine Ruhe vor denen zu haben, bis sie mich eines Tages in Amstetten am Kirchplatz in ein Auto zerrten und drohten, mich von meinen Kindern zu trennen und in die DDR rückzuführen, sollte ich nicht kooperieren. Ich schrie aus Leibeskräften, rief nach der Polizei. Bis sie mich aus dem Auto warfen.“ Erst danach hatte sie ihre Ruhe.

Keine Kompromisse mehr

Der Eiserne Vorhang dominierte die außenpolitische Realität Österreichs. So erzählt etwa die 1955 geborene Anna Schmid aus Weitra im Waldviertel, wie ihr Großvater beim Schwammerlsuchen im Grenzgebiet für einen Tag in CSSR-Haft geriet. Oder von dem tschechoslowakischen Soldaten, der plötzlich im Dorfwirtshaus auftauchte, um Zigaretten zu kaufen, weil er mit seinen Kameraden eine Wette abgeschlossen hatte, ob er sich das trauen würde. Und sie erzählt von den einzelnen Schüssen, die man gehört hat, wenn wieder jemand nach Österreich fliehen wollte.

ORF.at/Peter Pfeiffer

Rollenbilder und Tabus der Geschlechteridentitäten werden aufgebrochen

Das Politische im Privaten, direkt nach Kriegsende hatte es Theodor W. Adorno unter dem Eindruck des Faschismus in folgende Worte gefasst: „Es läßt sich privat nicht mehr richtig leben.“ Etwas später wurde der Satz aus seiner „Minima Moralia“ abgewandelt: „Es gibt kein richtiges Leben im Falschen.“ In den 70er Jahren wurde der Aphorismus zu einem der vielen Schlachtrufe der aufmüpfigen Generation. Kein Leben im Kompromiss mit dem Kapital und dem Faschismus.

WGs, Kommunen und Zwentendorf

WGs, Kinderläden (also selbst verwaltete Kindergärten), Kommunen, Selbstversorgung: Dem „System“ entkommen, wo auch immer es geht, lautete die Devise. Der schwarzen Pädagogik wurde der Kampf angesagt, antiautoritäre Erziehung propagiert: „Ratschläge sind auch Schläge.“ Überhaupt, die Sponti-Sprüche: „Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment.“ Reformkost wurde statt der Fertigware der „Multis“ gegessen. Gewaltfreiheit war die Devise. In einzelnen Fällen schlug das Dogma der „Freiheit“ in sein Gegenteil um, wie etwa am Friedrichshof des Aktionisten Otto Mühl.

Die Protestkultur, samt all ihren Stickern, Flyern, Aktionen und Demos gipfelte in Österreich 1978 im Widerstand gegen den von Kreisky geplanten und schließlich sogar durchgeführten Bau des AKW Zwentendorf. Die rote Sonne auf gelbem Hintergrund mit dem Spruch „Atomkraft - Nein Danke“ wurde zum als Logo manifestierten Selbstverständnis einer ganzen Generation. Eine der Initiatorinnen der Bewegung war die spätere Grünen-Vorsitzende Freda Meissner-Blau:

Ausstellungshinweis

„Die 70er“, Schallaburg, von 19. März bis 6. November; Montag bis Freitag: 9.00 bis 17.00 Uhr; Samstag, Sonntag, Feiertage: 9.00 bis 18.00 Uhr.

„Die Stimmung war furchtbar aufgeheizt. Millionen, wenn nicht Milliarden Schilling wurden investiert, um die Gehirne der Österreicherinnen und Österreicher zu waschen: In den Unternehmen drohte man den Menschen, dass sie ihre Arbeitsplätze verlieren, wenn sie mit Nein stimmten. Unser Slogan war: ‚Wenn nicht sicher, dann lieber Nein‘. Und das haben offenbar viele Leute begriffen – viel mehr, als wir erhoffen konnten.“

Die Österreicher stimmten gegen das AKW - es wurde nie in Betrieb genommen. Ob die 70er Österreich verändert haben? Freda Meissner-Blau: „Ja, würde ich sagen. Manches sickert erst langsam, aber es sind viele aufgewacht.“

NS-Karrieristen weiter unbehelligt

Aufgewacht sind viele auch aus dem Verdrängungsschlaf, der auf die Causa Borodajkewycz gefolgt war. Kritische Stimmen waren zwar immer wieder zu hören gewesen, aber eine breite Diskussion über Österreichs Anteil am Holocaust und am Zweiten Weltkrieg wurde erstmals in den 70er Jahren geführt. Viele Karrieristen aus der NS-Zeit saßen weiterhin an den gesellschaftlichen Schalthebeln, wie etwa der Gerichtsmediziner Heinrich Gross, der als NS-Arzt an der „Fürsorgeanstalt am Spiegelgrund“ an der Ermordung Hunderter Kinder beteiligt war - und dem als Parteimitglied der SPÖ 1975 das Bundesverdienstkreuz für Wissenschaft und Kunst verliehen wurde.

Rund um die Wiener Uni kam es damals zu regelrechten Straßenschlachten, weil vermehrt revisionistische und neonazistische Studentengruppen in Aktion traten. Bei deren Kundgebungen hielten demokratische Demonstranten dagegen. Die aufklärerischen Kräfte hatten damals meist das Nachsehen - Zeitzeuge Wolfgang Friedl etwa berichtet darüber, dass er eine Anzeige wegen verteilter Nazi-Flyer machen wollte, mit dem einzigen Ergebnis, dass die Polizei seine Personalien aufnahm, weil sie ihn als Störenfried einstufte.

Parallel zur Zukunft die Vergangenheit

Das Soziologische Diktum von der „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ hat ganz besonders für das Österreich der 70er Jahre gegolten. Während ein Teil der Österreicher in eine Zukunft aufbrach, die damals noch verheißungsvoller und fortschrittlicher war als heute, lebten gar nicht so wenige Menschen, vor allem in abgelegenen ländlichen Gemeinden, als wäre das 20. Jahrhundert nie angebrochen. Eine 1972 geborene Verkäuferin berichtet aus ihrer Kindheit:

„Am ruhigsten waren die Wintermonate. Der kleine Küchenofen wurde eingeheizt, und dann stritten wir Kinder uns, wer als Erster seine Zehen ins Ofenrohr stecken durfte, um sie aufzuwärmen. (...) Die Zukunft hatte wenig Platz in unserem Leben. (...) Von den damaligen Neuerungen und Moden bekamen wir nur wenig mit. (...) Frühmorgens mussten wir Kühe melken, füttern und den Stall ausmisten. Dann ging es vier Kilometer zu Fuß zur nächsten Schule. Weil wir vom Arbeiten müde waren, lief es im Unterricht recht brav ab. (...) Am Nachmittag war meist wieder Arbeit angesagt, und abends machten wir uns schon ziemlich müde an unsere Hausübungen.“

Abbruchs- statt Aufbruchsstimmung

Und heute? Heute mutet der fortschrittliche Geist der 70er Jahre fast als Science-Fiction an, in Zeiten von „Wertekursen“ und des Aufziehens neuer Grenzen - und angesichts einer immer weiter auseinandergehenden Schere zwischen Arm und Reich aufgrund des kontinuierlichen Sinkens der niedrigen Reallöhne seit gut 15 Jahren. Offen gelebter Rassismus (in der Flüchtlingsdebatte) und Sexismus (siehe die Zusammensetzung der oberösterreichischen Landesregierung) erzeugen kaum noch einen echten Aufschrei, genauso wenig wie eine angedachte Kürzung der Mindestsicherung für die Ärmsten.

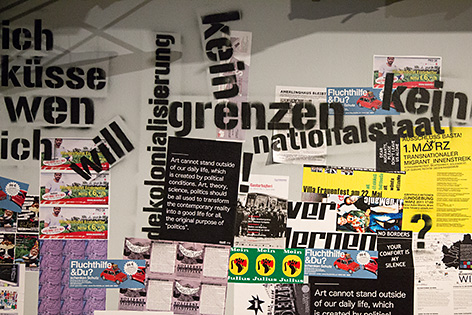

ORF.at/Peter Pfeiffer

Historische Kontinuitäten: Keine Grenzen, keine Nationalstaaten

Jahrzehntelang hatte eine als antikritischer Relativismus falsch verstandene Postmoderne große Teile des intellektuellen Lebens gelähmt, und der Zusammenbruch des Kommunismus hatte Kapitalismuskritiker als ewiggestrige Idioten mit „Jesuspatschen“ dastehen lassen. Erst langsam, zögerlich und meist nur vorübergehend entsteht wieder so etwas wie eine Protestkultur, Stichworte Occupy (2011) und Anonymous, die beide keine großen Spuren in Österreich hinterließen bzw. die Demos gegen den Akademikerball. Was die Willkommenskultur Flüchtlingen gegenüber betrifft - die ist ebenfalls bereits Geschichte. Das ging schnell. Umso feiner die lockere, Optimismus ausstrahlende Schau auf der Schallaburg - eine Inspiration für Nachgeborene.

Simon Hadler, ORF.at

Link: