Beweise und Gegenbeweise

True-Crime-Storys haben in den USA immer Konjunktur. Momentan lässt vor allem die Netflix-Dokuserie „Making a Murderer“ die Wogen hochgehen. Die beiden Regisseurinnen ergreifen dabei klar Partei für einen - wie sie meinen - zu Unrecht verurteilten Mann. Die Öffentlichkeit schließt sich ihrer Meinung an.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

True-Crime-Serien erzählen von Verbrechen, die tatsächlich geschehen sind. Privatfernsehsender in aller Welt haben diverse Billigvorbilder aus den USA kopiert. Man kennt die Bilder: Irgendwo auf der weiten Fläche im Mittelwesten zeigt eine Frau mit Vorne-kurz-hinten-lang-Frisur in ihrem verkitschten Wohnzimmer Fotos aus den 80er Jahren her, um zu demonstrieren, wie lieb ihr Vater/Freund/Bruder damals ausgesehen hat und dass sie nicht versteht, wie er zum Verbrecher/Verbrechensopfer werden konnte.

Nächste Einstellung: Der schnauzbärtige Officer beschreibt, wie er die „Crime Scene“ betreten hat und „there was blood aaalll over“ - überall war Blut. Bei solchen Serien mit einem Fall pro Folge geht es um die Einschaltquote, daraus machen die Sender keinen Hehl. Parallel dazu existierte aber immer auch eine andere Schiene: True Crime als Aktionismus, um zu Unrecht freigesprochene Täter doch noch zu überführen oder zu Unrecht Inhaftierte aus dem Gefängnis zu befreien. Differenzierte Beiträge wie Werner Herzogs „On Death Row“ muss man mit der Lupe suchen.

Hochkonjunktur für „True Crime“

Zuletzt sind gleich mehrere Serien gelaufen, die zwar Partei ergreifen, aber anspruchsvoll produziert und ausführlich recherchiert wurden: „The Jinx“, „Serial“ (als Podcast), „Dear Zachary“, „Cropsey“. Den Rahmen gesprengt hat jedoch vor allem „Making a Murderer“ von Laura Ricciardi und Moira Demos. Die Serie führte zu einer Petition mit über 400.000 Unterschriften und zog sogar eine Reaktion des Weißen Hauses nach sich - ganz zu schweigen von einer lebhaften öffentlichen Debatte über einen Fall, der längst abgeschlossen schien.

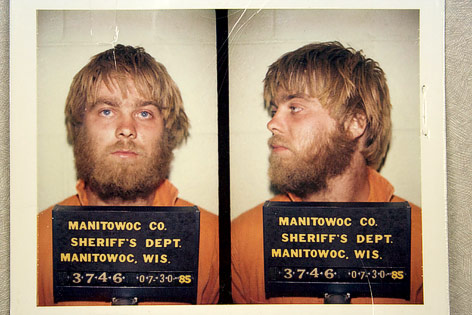

Netflix

Steven Avery nach seiner ersten Verhaftung

Es geht darin um Steven Avery aus Wisconsin, der 18 Jahre lang wegen Vergewaltigung und versuchten Mordes gesessen hatte, bevor 2003 aufgrund eines DNA-Beweises seine Unschuld nachgewiesen wurde. Vier Jahre später wurde er wieder verurteilt - als Mörder der jungen Fotografin Teresa Halbach. Er soll die Tat mit seinem Neffen Brendan Dassey gemeinsam begangen haben. Seit zehn Jahren sitzt er nun im Gefängnis, lebenslang, ohne Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung.

Beweise gefälscht?

Um den Prozess von damals geht es in „Making a Murderer“. Halbach war ermordet worden, so viel stand fest. Auf Averys Grundstück wurde ihr Auto gefunden, mit einem Blutfleck von ihm auf einem der Sitze. In seinem Schlafzimmer lagen die Autoschlüssel - mit seiner DNA darauf. Der Neffe gab damals an, seinen Onkel mit der im Bett angeketteten Frau angetroffen zu haben. Avery soll den 16-jährigen Burschen dazu aufgefordert haben, sie ebenfalls zu vergewaltigen und ihr dann die Kehle durchzuschneiden.

All das führte zur Verurteilung Averys und wird auch in der Dokuserie nicht verschwiegen. Aber es gibt starke Hinweise darauf, dass Beweise gefälscht wurden. Der Autoschlüssel wurde erst bei der siebenten Durchsuchung des Zimmers gefunden - und zwar gut sichtbar auf dem Boden liegend. Und bei einer Blutprobe aus dem früheren Avery-Fall war in der Polizeistation offenbar irgendwann das Siegel verletzt worden, und ein kleines Loch wies auf eine Entnahme von Blut mit einer Spritze hin. Wurde das Blut im Auto platziert?

Hunderttausende Unterschriften

Dazu kam, dass der geständige Neffe einen sehr niedrigen Intelligenzquotienten von um die 70 hat, er leidet unter Lernschwierigkeiten, und ein Video seiner Vernehmung weist darauf hin, dass er zu seinen Aussagen gedrängt wurde und sich ihrer Tragweite nicht bewusst war. Es soll gewirkt haben, als habe der Bursche einfach gesagt, was die Ermittler hören wollten.

Von Folge zu Folge, die von der Doku ausgestrahlt wurde, wuchs die öffentliche Empörung über den Fall von damals. Mittlerweile wurden 430.000 Unterschriften für die Neuaufnahme des Falles gesammelt. Das Weiße Haus erklärte sich bereits als nicht zuständig und verwies an den Bundesstaat.

„Eingebetteter“ Journalismus

Aber sind Journalisten wirklich die besseren Juristen? Es gab in der Vergangenheit Fälle, in denen es so war. Als Vorbild gilt die Dokumentation „The Thin Blue Line“ Ende der 80er Jahre, die tatsächlich zur Freilassung eines zu Unrecht als Mörder verurteilten Mannes führte. Im Fall von „Making a Murderer“ gibt es jedoch Zweifel. Die Regisseurinnen sind bereits seit zehn Jahren an dem Fall dran und, wie man das bei Journalisten nennt, bei der Familie von Avery „eingebettet“. Mit der Staatsanwaltschaft von damals wurde kein einziges Interview geführt - allerdings weil sich der Staatsanwalt weigerte.

Netflix

Steven Avery bei seinem Prozess im Jahr 2007

Jetzt spricht der Staatsanwalt - gegenüber Medien. In der Doku seien wichtige Beweise und Indizien nicht erwähnt worden. Etwa dass Schweiß des Verurteilten im Auto des Opfers gefunden worden sei. Blut, sagte er, hätte man platzieren können - aber wie hätten sie Avery Schweiß abnehmen sollen? Ebenfalls nicht erwähnt worden sei, dass Avery zu dem Opfer schon vor dem Mord Kontakt gesucht habe und der Frau unheimlich vorgekommen sei. Während seiner ersten Haft soll Avery eine Folterkammer gezeichnet und gegenüber Mitinsassen erklärt haben, dort wolle er später Frauen quälen.

Sich nicht auf eine Seite schlagen

Die Regisseurinnen reagierten auf die Kritik. Diese Beweise und Indizien seien bei der Verurteilung nicht im Vordergrund gestanden. Und man habe in einer zehnteiligen Doku eben nicht die Zeit, einen sechswöchigen Prozess 1:1 wiederzugeben. Ebenfalls zu Wort meldete sich Averys Ex-Verlobte - und beschrieb ihn als gewalttätigen, beängstigenden Menschen. Was können Journalisten bei so widersprüchlicher Faktenlage machen? Beweise, die mit hoher Wahrscheinlichkeit gefälscht wurden - aber viele Hinweise darauf, dass Avery der Täter war?

Eine Antwort darauf hat „Washington Post“-Verbrechensreporter Tom Jackman, seit Jahrzehnten im Geschäft, gegenüber „wtop“ („Washington Top News“) parat: „Wir Journalisten dürfen nicht das Ziel verfolgen, eine der Parteien in einem Verfahren zu unterstützen. Wir bewegen uns in der Mitte. Aber unabhängige Filmemacher können das natürlich tun, wenn es sich verkaufen lässt und wenn sie daraus kein Geheimnis machen. Hier haben sie gesagt: ‚Wir sind nach Wisconsin gefahren, weil wir einfach eine interessante Geschichte erzählen wollten.‘ Das hatten sie vor, aber dann haben sie sich auf eine Seite geschlagen, nämlich die Verteidigung. Und fast nur aus diesem Blickwinkel erzählen sie die Story.“

Ist die Objektivität zu fad?

Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch Janet Malcolm in ihrem Buch „The Journalist and the Murderer“ (zitiert nach dem „New Statesman“): „Es kommt immer darauf an, wie man die Beweislage interpretiert. Wenn man von der Schuld eines Menschen überzeugt ist, dann interpretiert man Dokumente in die eine Richtung, geht man von der Unschuld aus, in die andere Richtung. Das Material spricht nicht für sich selbst.“

Der „New Statesman“ schreibt: Aber Objektivität sei eben fad. Das stimmt nicht. Objektivität kann zwar nie mehr als eine de facto unerreichbare Zielvorgabe sein - aber genau über den Weg zu ihr lässt sich packend erzählen, auch wenn es ein Mehr an Denkarbeit erfordert.

Links: