„Krankheit des Vergessens“

Der Fall einer gewissen Auguste Deter, die 1901 von ihrem Mann verwirrt und orientierungslos in eine Anstalt in Frankfurt am Main gebracht wurde, hat den Ärzten Rätsel aufgegeben. Ihr Gedächtnisverlust rief schließlich den Neurologen Alois Alzheimer auf den Plan. Der deutsche Mediziner, der vor 100 Jahren starb, erkannte schließlich die Ursachen dafür.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Deters Krankenblatt wurde erst 1996 im Archiv der psychiatrischen Klinik in Frankfurt am Main wiedergefunden - ein Dokument von historischem Wert, enthält es doch das von Alzheimer penibel aufgezeichnete Protokoll der ersten Daten und Befunde. Sein Dialog mit der Erkrankten schrieb Medizingeschichte: „Wie heißen Sie?“ - „Auguste.“ - „Familienname?“ - „Auguste.“ - „Wie heißt ihr Mann?“ - „Ich glaube Auguste.“

„Ich habe mich sozusagen selbst verloren“

Nach einiger Beschäftigung mit der Patientin bemerkte Alzheimer, dass ihre Antworten meist ohne Bezug zu den ihr gestellten Fragen waren, sie sich kaum an Einzelheiten aus ihrem bisherigen Leben erinnern konnte und komplett orientierungslos war, was Zeit und Aufenthaltsort anging. Dazu kamen ihre Stimmungsschwankungen: Ihre Launen wechselten zwischen Angst, Misstrauen, Ablehnung und Weinerlichkeit. Sie war geistig verwirrt, erlebte aber Momente der Klarheit.

Vielfältige Symptome

Bei Morbus Alzheimer sterben Hirnzellen ab. Das Gedächtnis geht verloren, das Wesen wird verändert. Im fortgeschrittenen Stadium weiß ein Patient nicht, wo er sich befindet und wer er ist. Viele Erkrankte erkennen ihre Angehörigen nicht mehr, manche werden aggressiv. Oft ist eine Beaufsichtigung rund um die Uhr nötig. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) leben weltweit 47 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung.

Denn oft waren ihre Aussagen im Rahmen geduldiger Befragungen seitens Alzheimers von einem jammernden „Ach Gott!“ begleitet. Und sie klagte: „Ich habe mich sozusagen selbst verloren.“ Alzheimer selbst fand bald einen Namen für die von ihm beobachtete, aber noch nicht vollends erforschte Erkrankung: die „Krankheit des Vergessens“.

Vergesslichkeit als Alterserscheinung

Ähnliche Symptome hatte der als Sohn des Notars Eduard Alzheimer und seiner Frau Theresia im deutschen Marktbreit geborene Neurologe, der in Berlin, Tübingen und Würzburg Medizin studiert hatte, zwar bis dahin auch bei anderen Patienten feststellen können, allerdings waren diese in der Regel über 70 Jahre alt. Deter war zum Zeitpunkt ihrer Einlieferung gut zwei Jahrzehnte jünger, auch nach heutigem Stand der Medizin ungewöhnlich. Vergesslichkeit bei älteren Menschen wurde damals dessen ungeachtet prinzipiell wenig Beachtung geschenkt, auch von Alzheimer. Sie galt schlicht als Alterserscheinung.

Auch nach seinem Wechsel zur Psychiatrischen Klinik in München, wo er das Hirnanatomische Laboratorium leitete, verfolgte Alzheimer den Krankheitsverlauf bei Deter. Nach ihrem Tod am 8. April 1906 ließ er sich ihr Gehirn schicken, um es einer genaueren Untersuchung zu unterziehen. Der Zustand der Kranken hatte sich in der Zeit davor massiv verschlechtert, Todesursache war eine Blutvergiftung, hervorgerufen durch Wundliegen.

Gehirnuntersuchung brachte Erkenntnis

Unter dem Mikroskop ließen sich am Gehirn flächenweise zugrunde gegangene Nervenzellen feststellen, zudem fanden sich in der gesamten Hirnrinde Eiweißablagerungen, sogenannte Plaques. Die neu gewonnenen Erkenntnisse stellte Alzheimer ein halbes Jahr später bei einer Tagung in Tübingen vor und berichtete erstmals über das Krankheitsbild und einen „eigenartigen schweren Erkrankungsprozess der Hirnrinde“. Die Kollegenschaft zeigte sich zwar erstaunt, wertete die Ergebnisse aber zunächst als Kuriosität.

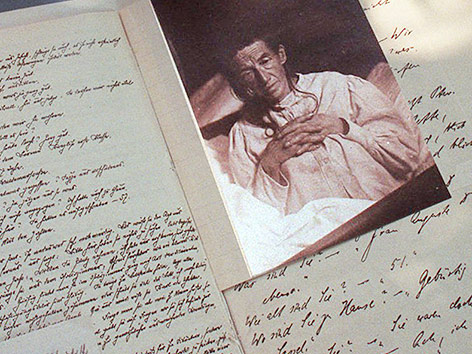

AP/Gino Domenico

Auguste Deter, Alzheimers berühmteste Patientin, kurz nach ihrer Einweisung

Allein: In den darauffolgenden fünf Jahren wurden elf weitere ähnliche Fälle in der medizinischen Literatur beschrieben, wobei einige bereits als „Alzheimerkrankheit“ bezeichnet wurden. Die offizielle Benennung schließlich geht auf den Psychiater Emil Kraepelin zurück: Er benannte die Demenzerkrankung in der achten Ausgabe seines Lehrbuchs der Psychiatrie aus dem Jahre 1910 nach Alzheimer.

Morbus Alzheimer bis heute unheilbar

Heute leiden rund 130.000 Österreicher an Demenz, 500.000 weisen eine Vorstufe der Krankheit auf. Laut aktuellen Studien soll sich die Zahl der Betroffenen in den nächsten 20 Jahren verdoppeln. Die Alzheimerkrankheit ist dabei für 60 bis 80 Prozent der Demenzen verantwortlich. Heilbar ist die Erkrankung zwar nicht, Sport, geistige Beweglichkeit und Neugier sollen sie aber hinauszögern können.

Die Ursachen konnte Alzheimer nicht klären, das ist auch heute (noch) nicht möglich. Das Schicksal, selbst an der nach ihm benannten Krankheit leiden zu müssen, blieb dem Pionier der Demenzforschung erspart. Er starb am 19. Dezember 1915 im Alter von nur 51 Jahren bei geistiger Gesundheit im Kreise seiner Familie. Deter war älter als er geworden, verstarb jedoch geistig umnachtet und alleine.

Christian Kisler, ORF.at

Links: