Einheit, Ideal und Zuckerguss

„Jetzt kommt die Einheitssoße“, orakelte der Dramatiker Heiner Müller im Sommer 1990, wenige Monate vor dem offiziellen Vollzug der deutschen Einheit. Müller, der DDR-Dramatiker mit jahrzehntealter Anhängerschaft im Westen, stand mit seiner Skepsis zum rasch durchgezogenen Einheitsprozess nicht ganz alleine da und hätte damals auf dem Boden der BRD namhafte Skeptiker an seiner Seite gehabt, die mittlerweile mit nobler Zurückhaltung auf ihre damaligen Positionen blicken.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Zum 25. Jahrestag der deutschen Einheit scheint auf dem Boden Berlins die deutsche Teilung nicht nur dank Großbauprojekten und auch Gentrifizierung überwunden. Nicht Einheitssoße, sondern Zuckerguss über historische Prozesse hat an manchen Stellen, besonders in Berlin Mitte, überhandgenommen, wie ein Blick auf Stadtentwicklungsprozesse deutlich macht. „Das deutsche Volk hat das Recht, seiner Hauptstadt Berlin ein Antlitz zu geben, das der neuen Phase seiner Geschichte würdig ist.“ Diesen Satz strich der frühere Berliner CDU-Kultur-Senator Christoph Stölzl in seiner Argumentation für das Wiederaufbauprojekt des Berliner Stadtschlosses, des einstigen Herzstücks der zusammengewachsenen Kleinstkommunen Berlin und Cölln, hervor.

Stölzl bezog sich 2001, als man den Endbericht der internationalen Expertenkommission zum Projekt „Historische Mitte Berlin“ präsentierte, freilich nicht auf einen Bundestagsbeschluss nach 1990 - er wurde in den Archiven jener DDR-Kommission fündig, die 1950 für den Abriss des Hohenzollernschlosses und für den Aufbau des Palastes der Republik plädierte.

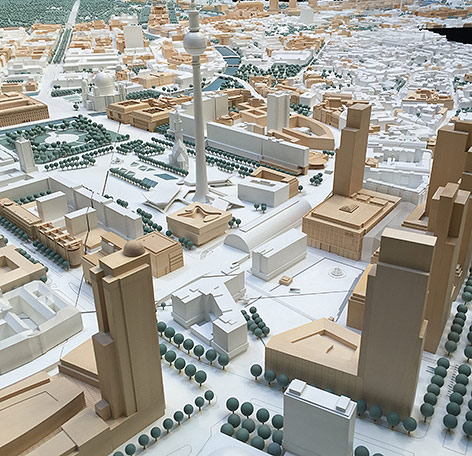

ORF.at/Gerald Heidegger

Ansichten auf Berlin im „Stadtmodell“ des Stadtplanungsamtes: Im Jahr 1988 war sich die DDR noch sicher, die Platte werde tief in die Bausubstanz von Mitte und Prenzlauer Berg reichen

Der 3. Parteitag der SED hatte am 27. Juli 1950 das Konzept für das neue politische Zentrum der Stadt und damit des gerade beim späteren Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht verhassten Hohenzollernschlosses abgesegnet. Vorausgegangen waren auch innerhalb der SED Debatten über die Nutzung und den Bestand des stark beschädigten Gebäudes, das zwischenzeitlich als eine Art Louvre des Ostens in Frage gekommen war.

Begutachtung des Humboldtforums

Im Frühsommer 2015 konnte die Öffentlichkeit jedenfalls den Prozess der Rekonstruktion von deutscher Baugeschichte begutachten, an dem einst das markanteste Symbol der DDR stand, das in einem langwierigen Prozess in den Jahren 2006 bis 2009 abgetragen wurde. Als Humboldtforum entstehen bekanntlich drei Schauseiten des alten Schlüter-Schlosses samt einer vierten Front im Stil des nüchternen Modernismus im Bereich jener Seite, die nicht zum Berliner Dom zeigt.

Berlin Palace–Humboldtforum Foundation/Franco Stella

Visualisierung der Rückseitenansicht des von Franco Stella entworfenen Humboldtforums

„Berlin war das Schloss“

„Palast für die Weltvernunft“ nennt man auf einer Sonderseite der „Zeit“ dieses Bauwerk ebenso wie „Palast der Verlogenheit“. Hinter der Fassade des Hohenzollern-Schlosses soll jedenfalls ein modernes Museum für die Thematisierung der Weltkulturen ebenso entstehen wie ein internationales Begegnungsforum. „Die Ästhetik des Berliner Stadtschlosses kann nicht verleugnet werden“, sagte Christoph Stölzl in seiner vehementen Verteidigung des Wiederaufbauprojekts und erinnerte mit dem Historiker und Verleger Jobst Siedler daran, dass Berlin nun einmal um dieses Schloss gewachsen und davor eigentlich nur blanke Provinz gewesen sei. „Das Schloss lag nicht in Berlin, Berlin war das Schloss“, hatte Siedler festgehalten.

Reuters/Fabrizio Bensch

Die Reste des Palasts der Republik, an dessen Platz das Stadtschloss stand

Praktischerweise war am Ende der langen Debatte über Sinn und Unsinn zum Schlosswiederaufbau ein Philosoph Minister für Kultur und Medien auf Bundesebene: Julian Nida-Rümelin von der SPD erklärte die Schlossdebatte „als eine Berliner Angelegenheit, die überwiegend in und für Berlin entschieden werden muss“, um sich danach eher Diskussionen über Platons „Staat“ zu widmen, anstatt klar Front zu beziehen.

Mobilisierung des Weltgeistes für die Zukunft

Was den Philosophen Rümelin wohl erstaunt hat, aber den Politiker Rümelin eher zum stillen Räsonnement veranlasste, war die Tatsache, wie viele nicht nur Berliner Politiker in der Schlossdebatte auf die Staatsbildungsideologie Preußens zurückgriffen und diese zugleich als Fundament bundesdeutschen Selbstverständnisses ummünzten. Was man dem „umfassenden bildungspolitischen Konzept der Gebrüder Humboldt“ (Stölzl) zuschrieb, war letztlich ein in den parlamentarischen Politsprech umgeformter Hegelianismus, der sich auf das Fundament der Aufklärung ebenso beruft wie dessen Überwindung.

„Es liegt in der als leitendes Prinzip angegebenen höchsten Idee des Staates, dass er den höchsten Wert auf echte Wissenschaft und schöne Kunst lege“, so formulierte der spätere Kulturminister Karl Freiherr vom Stein zum Altenstein, der später Hegel nach Berlin holen sollte, in seinem Rigaer Exil im Jahr 1807. Seine Sätze werden sich in vielerlei Abwandlung in den kommenden Jahrzehnten bei Hegel systematischer wiederholen. Und sie tauchen in der jüngeren Zeitgeschichte auf, wenn es gilt, Tradition und Sendungsbewusstsein zu artikulieren.

APA/EPA/Paul Zinken

„Ein neuartiger, in die Zukunft weisender Entwurf“ (Klaus-Dieter Lehmann

In den Worten des vormaligen Präsidenten des Preußischen Kulturbesitzes, Klaus-Dieter Lehmann, des treibenden Motors hinter dem Berliner Stadtschloss neu, liest sich das so: „Ein kulturpolitisches Konzept für Berlins Mitte auf dem Ideenansatz von Wilhelm und Alexander Humboldt fußend, ist nicht nur in sich logischer Ansatz, einprägsam als Markenzeichen, sondern auch ein neuartiger, in die Zukunft weisender Entwurf. Er ist prägend für das Verhältnis Deutschlands zu den Kulturen der Welt und wird damit zu einer nationalen Aufgabe.“

Preußen und ein Denkgebäude für die Welt

Es waren jedoch nicht die Gebrüder Humboldt, sondern vor allem Hegel, der den Topos, dass Preußens Macht in der Kraft seines Geistes beruhe, zu einem philosophischen wie ideologischen Denkgebäude ausbaute - daran haben Wissenschaftler wie der Historiker Reinhart Koselleck und jüngst Albrecht Koschorke in seinem Buch „Hegel und wir“ hingewiesen. Bezeichnend ist für Koschorke, wie sehr der „Neuberliner Hegel“ seinen „Drang ins Universelle, der sein Denken von Anbeginn auszeichnete, in den Dienst der doch recht partikulären Idee einer deutschen Mittelmacht stellte“.

ORF.at/Gerald Heidegger

Baustelle des Humboldtforums mit angrenzendem Besucherzentrum, der „Humboldt-Box“

Staunen kann man mit Koschorke freilich darüber, dass der Versuch, „den Weltgeist zu einer bestimmten Zeit an einen bestimmten Ort auf der politischen Landkarte zu bannen“, so über die historische Konstellation hinauswirke, dass also politische Systeme, wo immer sie schwierige Operationen in einen höheren Sinnzusammen stellen wollten, mit Hegel eine quasi vorbildliche Modellleistung zur Hand haben.

„Nur hier ...“

Selbst ein internationaler Experte wie der bisherige Direktor des British Museum, der ab kommendem Jahr die Intendanz über das Humboldtforum ausüben wird, kann sich dem Sogangebot hegelianischer Berlin-und-Weltgeist-Sätze nicht entziehen, wenn er wie in diesem Frühsommer beim Richtfest des Humboldtforums formuliert: „Nur hier gibt es jetzt die Gelegenheit, die Geistesgeschichte der Menschheit immer wieder neu zu erzählen.“

Suhrkamp Verlag

Buchhinweis

Albrecht Koschorke: Hegel und wir. Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2013. Suhrkamp, 200 Seiten, 27,70 Euro.

„Hier ist die Bildung und die Blüte der Wissenschaften eines der wesentlichsten Momente selbst im Staatsleben“, hatte Hegel in seiner Konzeptrede „beim Antritt des philosophischen Lehramtes an der Universität Berlin“ 1818 festgehalten und gefolgert: „Uns ist die Bewahrung dieses heiligen Lichts anvertraut, und es ist unser Beruf, es zu pflegen und zu nähren und dafür zu sorgen, dass das Höchste, was der Mensch besitzen kann, das Selbstbewusstsein seines Wesens, nicht erlösche und untergehe.“ (Kursiv im Original, Anm. Red.)

Ein Leitstern für zwei Systeme

Historisch pikant auf Berliner Boden bleibt, dass Hegel für Sinnzusammenhänge im Osten 1945 bis 1989 ebenso herangezogen werden konnte wie für die Gegenwart vom geeinten Deutschland. Mit einem Blick auf das „Stadtmodell Berlin“, angesiedelt im Stadtbauamt im historisch sensiblen Grenzbereich zwischen Berlin-Mitte und Berlin-Kreuzberg, kann man die Stadtprojektionen auf Berlin aus zwei unterschiedlichen Systemen direkt miteinander vergleichen.

Zu sehen ist der letzte Entwurfsplan aus der Zeit der DDR aus dem Jahr 1989, in dem sich die „Platte“ tief in den mittlerweile schwäbisch-unhegelianisch gentrifizierten Bezirk Prenzlauerberg hineingeschoben hätte und dort den gesamten historisch-preußischen Häuserbestand vernichtet hätte. Plattenbauen hätten sich bis tief in den Bereich Unter den Linden hingeschoben.

ORF.at/Gerald Heidegger

Zukunftsmodell des „Alex“, links oben mit der Wiedergeburt des Stadtschlosses

Das aktuelle 1:500-Modell des gegenwärtigen wie zukünftigen Plans rechnet nicht nur mit dem wiedererstandenen Hohenzollernschloss. Es zeigt auch im Bereich des Alexanderplatzes Umgestaltungsformen mit starken Hochhauskomplexen, die die letzten Aufmarschschneisen sozialistischer Planungsformen durchbrechen. Die neue Berliner Republik hat den Bereich Mitte dann komplett umgekrempelt - und bis auf den Fernsehturm eigentlich auch einen Abschnitt Zeitgeschichte nachhaltig ad acta gelegt.

Gerald Heidegger, ORF.at

Links: