Karikaturen, die zum Symbol wurden

Ohne Zwischenfälle ist der Jahrestag der Publikation dänischer Mohammed-Karikaturen in der Zeitung „Jyllands-Posten“ vor zehn Jahren vergangen - fast als ob alle, die damals zur Eskalation des Falles beigetragen hatten, am liebsten nicht daran erinnert werden wollten. Dass die Zeitung und ihr damaliger Karikaturist Kurt Westergaard sehr wohl daran erinnerten, wurde geflissentlich ignoriert.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

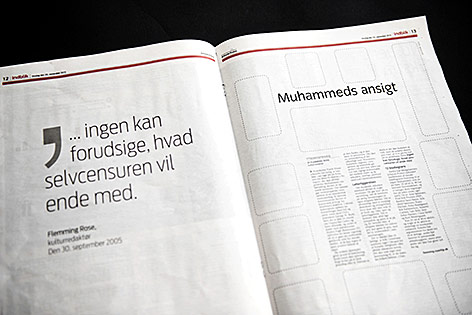

In Gedenken an die Veröffentlichung von zwölf satirischen Darstellungen des Propheten Mohammed in der Ausgabe des 30. September 2005 druckte die dänische Zeitung „Jyllands-Posten“ in ihrer Mittwoch-Ausgabe zwölf weiße Felder. Die Zeitung sei wegen des damaligen Skandals weiterhin „angreifbar“ und werde deshalb „weder neue noch alte Zeichnungen des Propheten Mohammed drucken“, auch wenn diese Selbstzensur sich „jedes Mal wie ein Angriff auf unsere journalistische Integrität anfühlt“.

Drohungen für Zeichner „ein gutes Gefühl“

Die Veröffentlichung der Karikaturen hatte 2005 zu einer Welle von Protesten und gewalttätigen Ausschreitungen geführt, bei denen Dutzende Menschen in Tumulten ums Leben kamen. Einige Muslime fühlten sich von den Zeichnungen verletzt. Ein Anschlag auf die Redaktion der Zeitung konnte verhindert werden. „Die freien Medien stehen heutzutage unter Druck von verschiedenen Fronten“, kommentierte Chefredakteur Jörn Mikkelsen nun. Die Androhung von Gewalt sei nur eine von ihnen.

APA/AFP/Scanpix Denmark/Mathias Loevgreen Bojesen

Die zwölf „Nicht-Karikaturen“ zehn Jahre danach

Keine dänische Zeitung druckte die Karikaturen zum Jahrestag nach. Umso lauter versuchte Westergaard auf sich aufmerksam zu machen. Er erklärte im Vorfeld des Jahrestages gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, sein „Grundgefühl“ sei heute wie damals „Wut“. Westergaard bekommt bis heute Drohungen und lebt unter Polizeischutz. Die Drohungen gegen ihn hinterließen bei ihm „ein gutes Gefühl, es ist wie ein geistiger Gegenangriff“.

Nur zwei von zwölf Cartoons beanstandet

Es ist bezeichnend, dass Westergaard - und nicht die elf anderen Zeichner, die damals auch Cartoons ablieferten - zu „dem“ Mohammed-Karikaturisten wurde. Er legte es damals wie heute auf größtmögliche Provokation und Öffentlichkeit an. Seine Karikatur, die Mohammed mit einer Bombe im Turban zeigte, zählte einerseits zu den eher weniger gelungenen unter den zwölf und wurde andererseits - da zum Unterschied von den anderen de facto humorfrei - kaum den Anforderungen an einen Cartoon gerecht.

APA/AFP/Scanpix/Henning Bagger

Kurt Westergaard heute

Ohnehin war es nur bedingt die Veröffentlichung der Cartoons, die zu den weltweiten Ausschreitungen führten. „Jyllands Posten“ bekam nach der demonstrativen Provokation damals zwar Drohungen per Telefon und Mail, aber erst Mitte Oktober begann der Skandal hochzukochen. Der Anlass: Islamische Religionsführer hatten wegen des Unmuts ihrer Glaubensbrüder Entschuldigungen für - lediglich - zwei der zwölf Cartoons gefordert, was wiederum „Jyllands-Posten“ demonstrativ öffentlich zurückwies.

Schulbeispiel für entgleisenden Konflikt

Mit der Polarisierung während des Herbstes sprangen auch die dänischen Rechtspopulisten auf den Zug auf und gossen, die Wahrung der Pressefreiheit als ihr Anliegen nennend, durch die Gleichsetzung von Muslimen mit Gegnern der Pressefreiheit und westlicher Werte noch weiteres Öl ins Feuer. Dadurch sahen sich wiederum elf islamische Länder genötigt, mittels ihrer Botschafter in Dänemark offiziell Protest anzumelden.

Der damalige Regierungschef Anders Fogh Rasmussen von der rechtsliberalen Venstre-Partei war nun seinerseits unter Druck von der noch weiter rechts stehenden Dansk Folkeparti, auf deren Unterstützung er angewiesen war und die ihm zugleich zusehends Wähler abspenstig machte. Die Folge: Rasmussen verteidigte - einen Monat nach deren Erscheinen - die Karikaturen als „notwendige Provokation“ und betonte, Respekt vor Religionen dürfe niemals „zu Grenzen für Kritik, Humor und Satire in der Presse führen“.

Wie aus Innenpolitik diplomatische Krisen werden

Die Folkeparti bemühte sich wenig überraschend, Rasmussens Aussage noch zu überbieten: Pauschal wurden alle dänischen Muslime als „Landesverräter“ verunglimpft, noch wütendere Proteste muslimischer Länder waren die Folge. Aus einem innenpolitischen Buhlen um rechte Wähler war ein diplomatischer Konflikt geworden. Und noch immer gab es keine Ausschreitungen, sondern nur ein paar Demos in muslimischen Ländern - dort wiederum geschürt von islamistischen Gruppen, für die der Streit ein willkommenes propagandistisches Geschenk war.

Als sowohl „Jyllands-Posten“ als auch Rasmussen sich Ende Jänner 2006, ohne vom Beharren auf der Meinungs- und Pressefreiheit abzugehen, erstmals für die Verletzung religiöser Gefühle entschuldigten, war es für einen solchen differenzierten Schritt schon zu spät: Die Karikaturen waren zum Symbol für antiwestliche Hetze von Radikalislamisten geworden und Tausende, die die Zeichnungen als gläubige Muslime nie angesehen hatten, glaubten die Parolen von der genüsslichen Verunglimpfung ihres Propheten.

Jahre des Konflikts bis zu „Charlie Hebdo“-Attentat

Die Cartoons wurden schließlich zum Platzhalter für vermeintlich unvereinbare Werte der muslimischen und der westlichen Welt und zogen immer weitere Kreise. Als die Proteste sich im Herbst 2006 beruhigt hatten, goss etwa Papst Benedikt XVI. durch ein mittelalterliches Zitat Öl ins Feuer, wonach Mohammed „nur Schlechtes und Inhumanes“ in die Welt gebracht habe. Aus Kritik an Fundamentalismus wurde für die einen „Kritik“ an einer Religion, für die anderen die Fiktion einer gezielten Missachtung ihrer Werte.

Seinen bisher letzten bitteren Höhepunkt hatte der „Stellvertreterkrieg“ mit dem Terrorüberfall auf das französische Satiremagazin „Charlie Hebdo“, bei dem das islamistische Brüderpaar Said und Cherif Kouachi in Paris im Jänner zwölf Menschen töteten, unter ihnen einige der bekanntesten Zeichner der Satirezeitung. Der Islamist Amedy Coulibaly tötete in den beiden folgenden Tagen fünf weitere Menschen.

Westergaard hat dazugelernt

Zumindest der heute 80-jährige Westergaard sieht den Konflikt heute ein wenig differenzierter: Damals wiederholte er gegenüber Medien beständig, der Islam liefere geistige Munition für Terroristen. Zehn Jahre später formuliert er es anders: Er habe mit seiner Karikatur Terroristen kritisieren wollen, „die ihre spirituelle Munition aus dem Koran ziehen“. Und wenn er das Recht von Menschen auf ihre Religion in Gefahr sehe, wolle er dieses genauso schützen wie das Recht auf Meinungsfreiheit.

Links: