„Erntelager ‚Geyer‘ – stillgestanden!“

Otfried Preußler ist als Autor vieler zum Klassiker gewordener Werke wie „Der kleine Wassermann“ bekannt. Sein erster publizierter Schreibversuch ist jedoch nicht wie angenommen eines der beliebten Kinderbücher, sondern ein Hitler-Jugend-Roman namens „Erntelager Geyer“. Die Publikation taucht weder in Biografien noch in Lexika auf. Sie schließt eine biografische Lücke.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Wie kommt es, dass ein Hitler-Jugend-Roman eines so berühmten Autors unbekannt und ungenannt bleiben kann? Eine Antwort gibt es beim derzeitigen Wissensstand noch nicht. Der Germanist Murray Gordon Hall, der sich eingehend mit Preußlers „Erntelager Geyer“ beschäftigt hat, sagt dazu gegenüber ORF.at: „Vermutlich hat der Autor sich dafür geniert. Also nach dem Motto: Ich stehe nicht mehr dazu oder ich kann und will mich nicht dazu bekennen. Interessant ist auch, dass keiner der Biografen diese Publikation erwähnt. Ebenso wenig gibt Preußler in seinen autobiografischen Aussagen Hinweise dazu.“

Aus dem Dornröschenschlaf geweckt hat das um 1943/44 publizierte Frühwerk des 2013 verstorbenen Autors der Literaturhistoriker Peter Becher, der darüber in der Kulturzeitschrift „Sudetenland“ einen Beitrag veröffentlichte. Hall wurde von Becher gebeten, den Bestand des Buches in der Österreichischen Nationalbibliothek zu kontrollieren. Das Interesse des gebürtigen Kanadiers Hall am HJ-Roman des Kinderbuchautors war geweckt, und so las er das Machwerk, dessen Entstehungszeit er zwischen 1940 und 1942 datiert.

ORF/Carola Leitner

Hundertprozentige Solidarität gegenüber der Truppe, zu jeder Zeit

Kein Einzelfall

Hall merkt an, dass das Verfassen solcher Titel in jener Zeit gang und gäbe war: „Diese Bücher gab es wie Sand am Meer. Alle Verlage haben sogenannte HJ-, Mädel- oder Trommler-Bücher im Programm gehabt. Es herrschte Hochkonjunktur. Erst recht ab 1933, manche Verlage haben aber auch schon früher damit begonnen.“ Der Germanist, der als Außerordentlicher Professor an der Universität Wien Privatissima abhält, ehrenamtlich wohlgemerkt, gilt als Fachmann für „braune“ Autoren und deren Verlage.

Der Kenner der österreichischen Verlagsgeschichte und Mitbegründer der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich zeigt sich überrascht darüber, dass sich die Kinder- und Jugendliteraturforschung nicht eingehender mit dem Thema zu beschäftigen scheint. Als sich Hall mit dem „Erntelager“ auseinandersetzte, hatte er mit einer Fülle an Literatur zum Thema HJ-Roman gerechnet. Die Ausbeute fiel jedoch sehr bescheiden aus - und zwar nicht nur, was Preußler betrifft.

picturedesk.com/Interfoto/Chris Nowotny

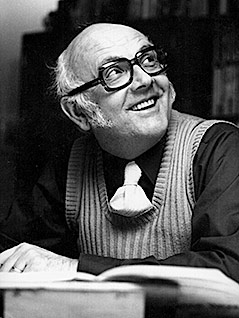

Preußler in den 1970er Jahren

Wettstreit und hierarchische Ordnung

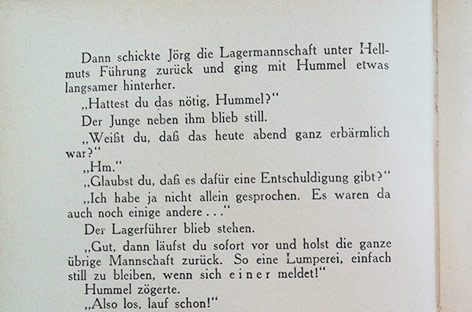

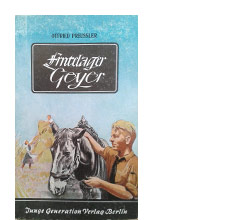

„Erntelager Geyer“ erschien 1943 oder 1944 im Berliner Verlag Junge Generation. Die Handlung siedelte Preußler im Sommer 1940 im Sudetengau an, wo 20 Burschen aus verschiedenen HJ-Gruppen mit dem Zug zu ihrem Einsatzort reisen. Ziel der „Pimpfe“ ist ein kleiner Ort, wo sie auf die ihnen zugedachten Bauernhöfe zum Mithelfen aufgeteilt werden. Der Lagerführer sorgt für Zucht und Ordnung und befeuert einen „Jungenschaftswettstreit“. Der Wettkampf findet auf allen Ebenen statt: Es wird Raufball gespielt, geboxt und mit einer vom Lagerobersten erfundenen gegnerischen Gruppe eine Fehde ausgetragen.

Parallel dazu berichtet der Autor vom Einsatz der Burschen auf den Höfen. Die Arbeiten sind teils schweißtreibend und hart, werden aber als befriedigend empfunden und stärken die Achtung vor dem bäuerlichen Leben. Und wenn ein Bauernsohn auf Fronturlaub von seinem ersten Angriff erzählt, hören die Jugendlichen kampfbereit und begeistert zu.

Der Roman verbindet die abenteuerliche Welt eines Burschenlagers mit dem Enthusiasmus für den Nationalsozialismus und der Hochachtung des Bauernstandes. Im Buch heißt es an einer Stelle: „Alles können wir schaffen, wenn wir zusammenhalten, alle Widerstände werden klein vor einer Gemeinschaft, die fest und treu ist. Erntelager ,Geyerʻ – stillgestanden!“ Nach dem Krieg befand sich der Roman laut Becher auf dem Index verbotener Bücher der sowjetischen Besatzungszone.

Die Anfänge als Geschichtenerzähler

Gleich nachdem Preußler 1942 das Notabitur abgelegt hatte, wurde er zum Kriegsdienst eingezogen. 1944 geriet er in sowjetische Kriegsgefangenschaft und kehrte erst im Sommer 1949 in die Heimat zurück. Im Buch „Ich bin ein Geschichtenerzähler“, das von Preußlers Töchtern Susanne Preußler-Bitsch und Regine Stigloher herausgegeben wurde, berichtet der Autor: „Das erste Praktikum als Geschichtenerzähler habe ich in den Lagern des Großen Stalin absolviert. Dort habe ich am Beginn der Gefangenschaft, an den endlosen Abenden, in den Nächten des Hunger- und Seuchenwinters gegen das Heimweh an-erzählt, gegen Verzweiflung und Tod.“

ORF/Carola Leitner

Preußlers „Erntelager Geyer“

Die nationale Gesinnung, die noch im „Erntelager“ zu spüren ist, wurde dem jungen Offizier durch die harten Kriegs- und Gefangenschaftsjahre ausgetrieben. Deutlich wendet sich Preußler vom Kriegsgeschehen ab und gedenkt seiner toten Kameraden, die ihn im Alter von 60 Jahren, wie er schreibt, als Erinnerungen heumsuchten: „Der Krieg ist kein Thema für uns, wir haben für immer genug davon.“

Preußlers Töchter schrieben dazu, dass es Themen im Leben ihres Vaters gab, „über die er, obwohl sie für ihn wichtig waren und sind, nichts geschrieben hat, was er veröffentlicht haben möchte, zumindest im Augenblick nicht“. Eine Interviewanfrage an Preußler-Bitsch, welche die offizielle Preußler-Homepage betreut, blieb ebenso unbeantwortet wie jene an die Germanisten und Preußler-Biografen Ernst Seibert und Katerina Kovackova.

„Ich bin kein politischer Schriftsteller“

Über das eigene Schreiben berichtete Preußler: „Ich für meine Person bin davon überzeugt, dass ich glaubhaft nur dann von etwas erzählen kann, wenn ich im Augenblick des Erzählens fest daran glaube.“ Der Glaube an die Richtigkeit der nationalsozialistischen Ideologie ist im „Erntelager“ merkbar. Wenig verwunderlich, dass sich der Autor später nicht dazu bekannte.

Erst recht da der Titel quasi als verschollen galt, oder wie Hall sagt, nur als „Phantombuch“ existierte. „Ich bin kein politischer Schriftsteller, schon gar keiner, der sich parteipolitisch festlegen ließe“, schrieb Preußler über sich. Angesichts des aufgetauchten HJ-Romans beginnt der zitierte Satz, auf wackeligen Beinen zu stehen, was die jungen Jahre des Autors betrifft. Dass er grundsätzlich dem Nationalsozialismus als Jugendlicher und junger Mann nahegestanden war, bestritt Preußler nicht.

Die heile Welt ist dahin

Anfang der 1970er Jahre wurde Preußler vorgeworfen, in seinen Kinderbüchern eine allzu heile Welt zu entwerfen. Wie das Frühwerk des Autors mit seinem späteren erfolgreichen Schaffen zusammenhängt, werden die Biografen erst beleuchten müssen. Über die Entstehung des HJ-Romans vermutet Hall, dass der junge Preußler im Elternhaus stark politisch geprägt wurde, und verweist dazu auf die Verurteilung des Vaters, Josef Syrowatka-Preußler, zu sieben Jahren Lagerhaft: „Warum wurde er nach Kriegsende so lange inhaftiert? Das kommt mir eigenartig vor. Allein wegen der NSDAP-Mitgliedschaft?“

APA/dpa/Ursula Düren

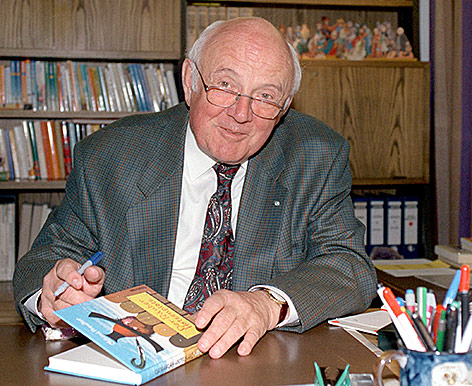

Preußler 1993 zu Hause mit einer Ausgabe des „Räuber Hotzenplotz“

Hall merkt an, dass es keineswegs seine Absicht sei, den Autor „anzupatzen“, und er versuche, das auch nicht zu tun. „Das Erntelager scheint bis zu einem gewissen Grad biografisch zu sein, denn so etwas kann man nicht erfinden. Das muss einen Wahrheitsgehalt haben“, ist sich der Germanist sicher und meint weiters, dass Preußler, vermutlich Ende 1938, zwangsweise oder freiwillig Mitglied der Hitlerjugend in seiner Heimatstadt Reichenberg/Liberec gewesen sein könnte.

Die kleine Wasserleiche

Bisher galt „Der kleine Wassermann“ als erstes Buch Preußlers. Die Veröffentlichung 1956 ging nicht ohne Pannen vonstatten. Über das farbige Umschlagbild, das den kleinen Wassermann reitend auf dem Karpfen Cyprinus darstellt, wurde ein geheimnisvoll wirkender wasserlichtfarbener Schleier gelegt. Bald war wegen der merkwürdig verfremdeten Figur im Buchhandel jedoch eher von der kleinen „Wasserleiche“ die Rede. Ein denkwürdiger Auftakt, den Preußler angesichts der Verleihung des Deutschen Jugendbuchpreises ein Jahr später wohl rasch vergessen hat.

Das Auftauchen des HJ-Romans macht ein Neuschreiben der Preußlerschen Publikationsliste nötig und zeigt eine wissenschaftlich zu schließende biografische Lücke. Der Beliebtheit seiner zu Recht hochgelobten Werke wie „Der Räuber Hotzenplotz“, „Die kleine Hexe“ und „Die dumme Augustine“ wird das keinen Abbruch tun.

Carola Leitner, ORF.at

Links: