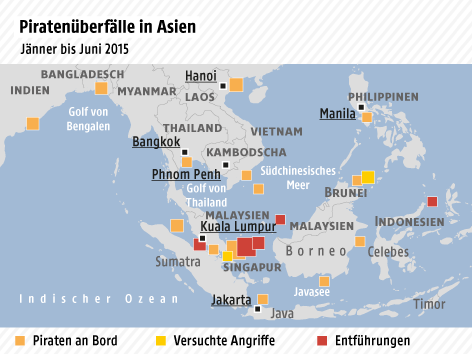

Verlagerung von Afrika nach Asien

Der rege Schiffsverkehr in Südostasien wird zunehmend zum Ziel von Piratenüberfällen. Im ersten Halbjahr von 2015 registrierte das Schifffahrtsbüro (IMB) der Internationalen Handelskammer (ICC) 92 Überfälle in der Region. Spitzenreiter ist dabei Indonesien, gefolgt von Vietnam und Malaysia.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Die Gefahr durch Piraterie für die internationale Schifffahrt ist weltweit wieder gestiegen. Wie das Schifffahrtsbüro (IMB) der Internationalen Handelskammer (ICC) in seinem neuen Pirateriebericht bekanntgibt, wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 2015 weltweit 134 Überfälle auf See gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Steigerung von 15 Prozent.

Im ersten Halbjahr 2015 war Indonesien der Schauplatz für mehr als ein Drittel aller vom IMB registrierten Piratenüberfälle. Die Organisation gibt an, dass es sich dabei meist um Kleinkriminalität und Gelegenheitsverbrechen handelte, bei denen es Piraten vor allem auf Wertgegenstände, Ladung und Bargeld abgesehen haben. Bei derartigen Verbrechen wird Konfrontation meist vermieden: Kommt es zu einer Begegnung mit der Crew oder einem Alarm, ist meist Flucht die Folge.

Gut durchdachte Raubzüge

Neben solchen Delikten gibt es allerdings auch eine wachsende Zahl großangelegter und gut durchdachter Raubzüge. Die Piraten haben es dabei vor allem auf große Mengen Öl, Chemikalien, Palmöl und wertvolle Güter abgesehen. Gängige Vorgangsweise ist es, Schiffe in relativ großen und gut bewaffneten Gruppen zu stürmen und die Crew als Geisel zu nehmen. Oft werden die Kommunikationskanäle zur Außenwelt getrennt. Das Schiff bleibt so lang in der Gewalt der Angreifer, bis das Diebesgut in Besitz gebracht wurde.

Ziel und Modus Operandi unterscheiden die südostasiatische Piraterie dabei von jener in anderen Regionen der Welt. Während beispielsweise somalische Piraten in den vergangenen Jahren Schiffe und Crews kidnappten und in weiterer Folge auf hohe Lösegeldforderungen setzten, halten südostasiatische Seeräuber das Schiff meist nur so lange in ihrer Gewalt, bis sie das Diebesgut in ihren Besitz gebracht haben.

Grafik: Map Resources/ORF.at; Quelle: IMB Piracy Report

Millionenschwere Frachten

Gerade bei Plünderungen von Tankern kann es um immense Geldsummen gehen. Erst Mitte Juni wurde der malaysische Öltanker Orkim Harmony von 13 Piraten gekidnappt. Das Schiff führte 7,5 Millionen Liter Treibstoff im Wert von 5,6 Millionen Dollar (5,1 Mio. Euro) mit sich. Ein Bericht namens „Pirate Trails“ von Interpol, UNO und der Weltbank aus 2013 schätzt den Schaden für die Weltwirtschaft durch Piraterie auf rund 18,3 Milliarden Dollar (16,7 Mrd. Euro).

Laut dem „Times Magazine“ können bei gut koordinierten Überfällen Insiderinformationen als Risikofaktoren nicht ausgeschlossen werden. Reger Personalwechsel und Kurzzeitverträge würden dazu führen, dass die Zuverlässigkeit der Seeleute nicht immer vollkommen sichergestellt werden kann. Das würde die Wahrscheinlichkeit für Raub und Korruption erhöhen.

Angst bei Schiffseignern

Bis Juni gelang es Piraten in Südostasien 73 Schiffe zu entern und elf zu entführen. Acht Angriffe wurden abgewehrt. Dabei wurden insgesamt 193 Besatzungsmitglieder als Geiseln genommen. Die ansteigende Zahl von Übergriffen sorgt bei potenziell Betroffenen zunehmend für Besorgnis. Ein Ausbau von Patrouillen und Anti-Piraterie-Operationen wird gefordert.

Reuters/Vivek Prakash

Ein Crewmitglied hält auf der Straße von Malakka Ausschau nach Piraten

Dank anhaltender Territorialkonflikte im Südchinesischen Meer dürften sich internationale Kooperationen vor allem dort eher schwierig gestalten. Wie der „Economist“ schreibt, beeinflussen die Animositäten zwischen den südostasiatischen Anrainerstaaten bereits die Pirateriebekämpfung, beispielsweise indem ein Staat den anderen während der Verfolgung von Piraten daran hindert, die Gewässer des Nachbarn zu befahren.

Ein weiterer Hemmschuh dürften die hohen Kosten für eine funktionierende Seeflotte sein. Vor allem Indonesien, das viel ärmer als seine Nachbarländer ist, leidet unter strukturellen Mängeln, veralteter Ausrüstung und spärlicher Bewachung in gefährdeten Regionen.

Kampf gegen Piraterie

Dabei führen gebündelte Anstrengungen gegen Kriminalität auf hoher See durchaus zu Ergebnissen, die sich sehen lassen können. International hat sich die Summe der Piratenangriffe von 2010 bis 2014 fast halbiert. Dazu Pottengal Mukundan, Leiter des IMB: „Informationsaustausch und koordinierte Aktionen zwischen besorgten Küstenstaaten sind essenziell, wenn es darum geht, dieser Bedrohung zu antworten.“ Auch saftige Strafen für verurteilte Piraten würden weitere Verbrecher abschrecken.

Schiffseigner können sich auch durch eigene Initiativen vor übergriffen schützen. In Somalia haben sich Wasserkanonen, Stacheldraht und zusätzliche Sicherheitskräfte als probate Mittel erwiesen. Wichtig sei es auf jeden Fall, Übergriffe zu melden, beispielsweise an die Pirateriebeobachtungsstelle des IMB. Südostasiatische schiffe, so der „Economist“, würden es allerdings oft meiden, Vorfälle anzuzeigen um Bürokratie und einen Anstieg von Versicherungsprämien zu meiden.

Somalia als positives Beispiel

Ein Paradebeispiel für die erfolgreiche Bekämpfung von Hochseekriminalität ist Somalia. In der ersten Hälfte von 2015 wurde laut dem IMB-Bericht in der ehemaligen Pirateriehochburg keine einzige Attacke registriert. Kombinierte Bemühungen zwischen den Marinen und Schiffsbesitzern sowie verbesserte Sicherheitsmaßnahmen und Initiativen der somalischen Regierung hätten zu dieser positiven Reduktion beigetragen.

Die Verbesserungen seien laut IMB aber kein Grund, nicht mehr vorsichtig zu sein. Somalische Piraten hätten immer noch die Fähigkeit und Kapazitäten für Übergriffe. Schon eine einzige erfolgreiche und profitable Entführung könnte somalische Piraten ihre Aktivitäten wieder aufnehmen lassen. Noch immer befinden sich 29 Seefahrer in der Gefangenschaft somalischer Piraten, die Lösegeld fordern.

Links: