Die Schubkraft der 2000er Jahre

In Sachen Stabilitätspakt hat Athen oft falsche Zahlen gemeldet - und Europa gerne einmal weggeschaut. Im Moment schauen auch viele, die große Theorien zu Griechenlands Lage entwickeln, mitunter nicht so gerne auf die Basisdaten.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

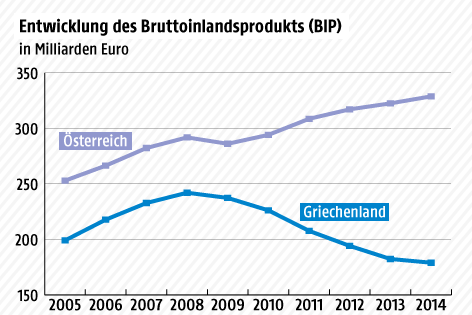

Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Seit 2008 ist in Griechenland das Bruttoinlandsprodukt (BIP) rückläufig, teilweise sogar drastisch. Mangelnde Strukturpolitik haben das Land gegen Finanzkrisen angreifbarer gemacht als andere. Eine Chronik zeigt, dass die Wurzeln der Krise weit vor das Jahr 2010, auch weit vor die Europa-SYRIZA-Konfrontation, zurückreichen.

1981: Griechenland wird als zehntes Mitgliedsland in die EU aufgenommen, damals auch gegen erhebliche Widerstände auf europäischer Ebene. Schon damals wurde in deutschen Zeitungen Stimmung gemacht: Die Steuerzahler müssten einen erheblichen Preis zahlen, schrieb die „Welt“ damals, „Griechenland ist Italien minus Mailand“, hieß es im „Spiegel“.

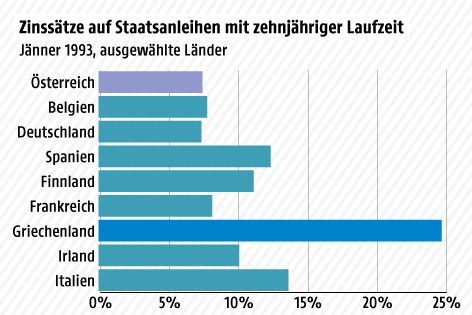

Grafik: ORF.at; Quelle: EZB

1998: Am 2. Mai beschließen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Gemeinschaft in Brüssel die Einführung des Euro. Der deutsche Finanzminister Theo Waigel (CSU) ist überzeugt, dass den Euro nur Länder haben dürften, die ihren Haushalt unter Kontrolle haben. Seinen Finanzstaatssekretär Jürgen Stark und Klaus Regling, heute Direktor des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), hatte er dafür Anfang der 1990er Jahre für die Entwicklung eines europäischen Stabilitätsmechanismus in Stellung gebracht, der bis heute eine starke deutsche Handschrift zeigt. Im Fall der Einführung des Euro „war ich wie ein Diktator“, wird der damalige deutsche Kanzler Helmut Kohl in einem Interview 2002 gestehen.

Ab Herbst 1998 heißt der deutsche Finanzminister Oskar Lafontaine (SPD), der aber nach wenigen Monaten das Handtuch wegen des Streits über die Fiskalpolitik der gerade frisch etablierten Europäischen Zentralbank (EZB) und der Politik seines Parteifreundes Gerhard Schröder werfen wird. Im Herbst 1998 lässt die deutsche Regierung Athen jedenfalls wissen, dass man Griechenland auch im Euro haben will.

1999: Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien führen den Euro als Buchgeld ein und etablieren damit einen fixen Wechselkurs ihrer bisherigen Währungen zum Euro.

2000: Die EU-Kommission und die EZB geben grünes Licht für einen Beitritt Griechenlands zum Euro.

2001: Griechenland führt ebenfalls den Euro als Buchgeld ein.

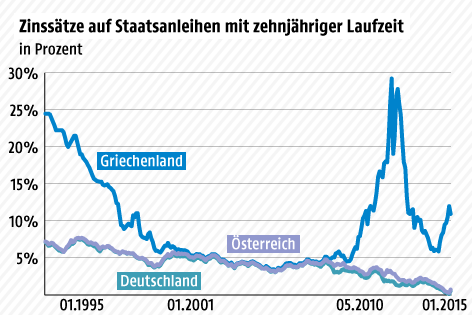

Grafik: ORF.at; Quelle: EZB

2002: Am 1. Jänner wird der Euro auch als konkrete Währung im Alltag eingeführt. In Griechenland löst er die Drachme ab. Für 340 Drachmen bekommt man einen Euro. Kredite werden mit der Einführung des Euro billiger. Mussten Private bis 2001 für einen Kredit noch gut 20 Prozent hinlegen, so fallen die Zinsen nun auf einen Bruchteil. Die Einführung des Euro führt in Griechenland zu Ausweitung privater Schulden, weil Geld nun billiger zu haben ist. Griechenland erlebt einen wirtschaftlichen Boom. Der Staat nutzt die gefallenen Finanzierungskosten zur Schaffung neuer Jobs im öffentlichen Dienst, die meist den Gefolgsleuten der zwei großen politischen Blöcke zugutekommen.

2004: Das Europäische Statistikamt stellt im November fest, dass Griechenlands Schulden viel höher waren als offiziell gemeldet und das Land nicht hätte in die Euro-Zone aufgenommen werden dürfen. Griechenlands Langzeitpremier Konstantinos Simitis (1996 bis 2004) von der Partei PASOK hatte in den Jahren 1998 und 1999 falsche Zahlen, als er ein Defizit von 2,5 bzw. 1,8 Prozent vom BIP meldete. Deutschland und Frankreich haben allerdings kein Interesse, gegen Griechenland vorzugehen.

2009: Nach dem Ausbruch der globalen Finanzkrise meldet Athen ein Haushaltsdefizit in der Höhe von 15 Prozent. Die sozialdemokratische Regierung unter Giorgos Papandreou legt die Haushaltsmisere offen. Die konservative Vorgängerregierung hinterlässt Schulden von 350 Milliarden Euro. Standard & Poor’s (S&P) stuft im Dezember als zweite Ratingagentur Griechenlands Kreditwürdigkeit herab. Spekulationen über eine Staatspleite gehen um. Der Euro-Kurs bricht ein. Von 2001 bis 2009 hat sich der Personalaufwand im Staatsdienst verdoppelt.

2010: Das Parlament in Athen verabschiedet im März ein erstes massives Sparprogramm, das unter anderem Steuererhöhungen und das Einfrieren der Pensionen vorsieht. Massenproteste folgen. Die Euro-Staaten sagen ein erstes Hilfspaket unter Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu. Im Mai beantragt Griechenland offiziell ein Hilfsprogramm. Die Euro-Gruppe beschließt Notkredite in der Höhe von 110 Milliarden Euro und verlangt im Gegenzug einen harten Sparkurs.

Grafik: ORF.at; Quelle: Eurostat

2011: Ein zweites Rettungspaket wird im Oktober beschlossen: Griechenlands private Gläubiger sollen freiwillig einem Schuldenschnitt von 50 Prozent zustimmen. Zudem soll es Kredithilfen von 100 Milliarden Euro geben und Garantien von 30 Milliarden Euro, mit denen der Schuldenschnitt begleitet wird.

2012: Athen billigt im November abermals ein Sparpaket als Voraussetzung für weitere Hilfen. Ein drittes Rettungspaket ist im Gespräch. Die Euro-Gruppe signalisiert, dass weitere Hilfen möglich sind - aber erst wenn das laufende Hilfsprogramm erfolgreich beendet wird.

2013: Und wieder muss Athen neuen Sparmaßnahmen zustimmen. Diese sehen unter anderem die Entlassung von 15.000 Staatsbediensteten vor. Bei weiteren 25.000 Beamten werden die Einkommen gekürzt.

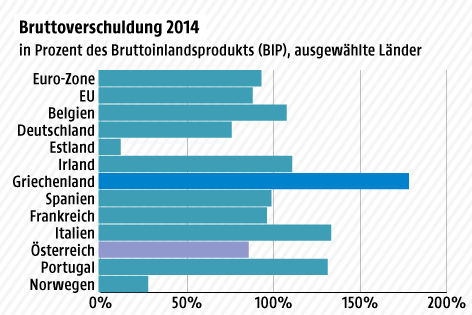

Grafik: ORF.at; Quelle: Eurostat

2015: Die Linkspartei SYRIZA unter Alexis Tsipras gewinnt im Jänner die Parlamentswahl. Seine Popularität verdankt Tsipras der Ablehnung des vereinbarten Sparkurses. Die Euro-Finanzminister verlängern das - bereits einmal verlängerte - Hilfsprogramm von Ende Februar bis Ende Juni 2015.

Athen legt im März eine Liste mit Reformen vor, die pro Jahr drei Milliarden Euro einbringen sollen. Es geht vor allem um den Kampf gegen Steuerhinterziehung. Die internationalen Geldgeber halten die Liste für unzureichend und verlangen Nachbesserungen.

Das Tauziehen um Reformen geht im Mai weiter. Die Finanznot in Athen wird immer größer, und die griechische Regierung sucht nach Geld, um Kreditschulden beim IWF bezahlen zu können. Der gesteht Griechenland zu, insgesamt vier im Juni fällige Kredite erst Ende des Monats zurückzuzahlen. Athen legt neue Reformvorschläge vor, Krisentreffen auf Spitzenebene bleiben ohne Ergebnis.

Tsipras schlägt schließlich und zur Überraschung Europas vor, das griechische Volk über die Sparvorschläge der Geldgeber abstimmen zu lassen, und wirbt für ein negatives Votum. Die Abstimmung bringt ein klares Nein - und Europa sucht mit Griechenland seit dieser Woche nach einem neuen Anlauf zur Lösung der Euro-Krise. Einer ist nicht mehr mit an Bord: der griechische Finanzminister Gianis Varoufakis, der am Tag nach dem Referendum seinen Posten geräumt hat. Griechenland soll in der Euro-Zone gehalten werden, heißt es in Statements auf europäischer Ebene. Man wird in den Datensätzen damit einmal mehr weiter zurückschauen müssen als nur bis 2010.

Gerald Heidegger, Peter Pfeiffer, ORF.at

Links: