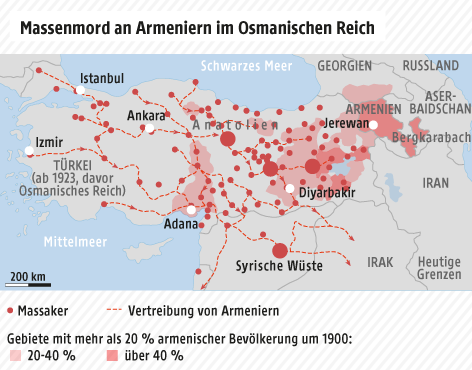

Volksgruppe als „innerer Feind“

Mit großem Aufwand haben die Armenier im April des Vorjahres an den „Genozid an ihrem Volk“ ab dem Jahr 1915 im Osmanischen Reich erinnert. Bis 1917 wurden nach armenischen Schätzungen 1,5 Millionen Menschen systematisch ermordet. Die osmanische Regierung sah die christlichen Armenier als „inneren Feind“, der mit dem damaligen Kriegsgegner Russland gemeinsame Sache gemacht habe.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Doch es hatte bereits in den Jahren vor 1915, als die Gewaltexzesse gegen die Armenier ihren Höhepunkt erreichten, systematische Tötungen gegeben. Bereits im späten 19. Jahrhundert waren viele Armenier bei Pogromen getötet worden. Hatten vor dem Ersten Weltkrieg bis zu 2,3 Millionen Armenier in Istanbul und in den ostanatolischen Provinzen des Osmanischen Reichs gelebt, waren es nach dem Krieg nur noch einige hunderttausend, in der heutigen Türkei sind es gar nur noch rund 60.000.

„Kampagne zur Vernichtung“

Am 24. April 1915 wurden in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, führende Armenier verhaftet und deportiert. In Anatolien wurden Armenier auf Todesmärsche geschickt, erschossen, verbrannt und auf andere Arten getötet, wie ausländische Diplomaten, Spione und Missionare berichteten. Der damalige US-Botschafter Henry Morgenthau sprach von einer „Kampagne zur Vernichtung einer Ethnie“.

APA/ORF.at

„Kein authentischer Beweis“

Doch auch über 100 Jahre später wird in der Türkei, dem Nachfolgestaat des Osmanischen Reichs, der politische Diskurs über die „Armenien-Frage“ ganz anders geführt. Denn Ankara verwehrt sich entschieden gegen den Begriff „Völkermord“. Diese Haltung hatte im Vorjahr auch hohe Wellen bis in die österreichische Politik geschlagen: Nachdem das Parlament den Genozid unisono als solchen verurteilte, reagierte Ankara „empört“. Die Beziehungen seien „dauerhaft beschädigt“, hieß es.

Aus Sicht der türkischen Regierung existiert „kein authentischer Beweis, der die Behauptung unterstützt, dass es einen vorsätzlichen Plan gab, die Armenier zu vernichten“. Ankara dementiert nicht, dass unschuldige Armenier ums Leben kamen, und gedenkt der Toten „mit Respekt“.

„Nicht nur dem türkischen Volk zuzuschreiben“

Die Regierung argumentiert aber, dass in den Kriegswirren damals „osmanische Bürger verschiedener ethnischer und religiöser Zugehörigkeit“ starben. Sie wehrt sich dagegen, „die Verantwortung nur dem türkischen Volk zuzuschreiben“. Auch zweifelt sie an den armenischen Angaben zur Zahl der Ermordeten, sie geht von deutlich weniger aus - die Rede ist von 300.000 bis 500.000.

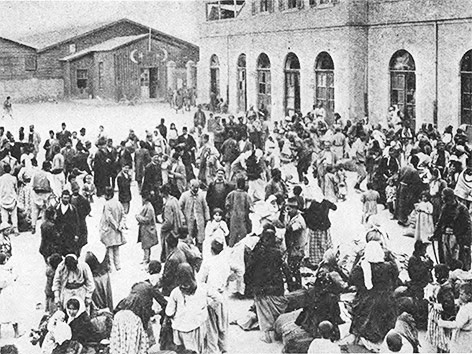

Public Domain

Armenier mussten sich auf Befehl von Behörden versammeln, später wurden sie deportiert und massakriert

„Politik der Leugnung perspektivlos“

Als letztes Jahr auch der Papst klar Stellung bezog und vom „ersten Genozid des 20. Jahrhunderts“ sprach, reagierte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan forsch. Er sah die Vorfälle „aus dem Zusammenhang gerissen“ und ortete „Kampagnen gegen sein Land“. Der armenische Außenminister Edward Nalbandjan sprach entsetzt von einer „perspektivlosen Politik der Leugnung“.

Public Domain

Massive Fluchtbewegung von Armeniern infolge drohender Deportationen

Für Experten aus verschiedensten Bereichen folgt das Beharren der Türkei auf ihrem Standpunkt jedoch einem ganz zentralen Umstand. Dabei handelt es sich um nichts Geringeres als die Fundamente der türkischen Republik. Die Journalistin Karin Karakasli von der türkisch-armenischen Wochenzeitung „Agos“ erklärte es so: „Die Republik gründet auf der offiziellen türkischen Identität, und diese besteht darin, nicht christlich und nicht armenisch oder einer anderen Minderheit zugehörig zu sein. Das ist Staatspolitik.“ Deshalb sei ein Kurswechsel der Staatsführung auch so schwierig.

„Spuren“ in der politischen Führung geblieben

Einen konkreten Gegenwartsbezug stellte der ehemalige armenische Chefberater Erdogans, Etyen Mahcupyan, gegenüber der deutschen Wochenzeitung „Die Zeit“ her: Er meinte, man erkenne die „Spuren (der Ereignisse im Jahr 1915) noch lange danach in der politischen Führung der Türkei“. „Es war eine Politik der kulturellen Vernichtung, der Verdrängung und Vertreibung. Eine Politik, die zu Entmenschlichung und Kulturlosigkeit führte.“ Das habe sich erst kürzlich geändert - seit die AKP an der Regierung sei, herrsche mehr Toleranz.

Außerdem betonte er, dass es vom Osmanischen Reich hin zur Bildung der türkischen Republik eine „nahtlose Kontinuität“ gegeben habe. So seien die Kader des „Komitees für Einheit und Fortschritt“, der treibenden politischen Kraft hinter dem Völkermord, im System der türkischen Republik untergekommen. „Ihre Ideologie und Mentalität, die türkisch-nationalistisch ist, hat sich vor allem in der Bürokratie festgesetzt und bestimmt dort die Haltungen meiner Meinung nach noch bis heute“, so Mahcupyan.

Keine Aufarbeitung unter Atatürk

Auch der US-amerikanische Historiker Norman Naimark begründete diese „Kontinuität“ gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ („FAZ“) damit, dass die Täter später Posten in der türkischen Republik bekleideten. Hinzu kamen der Nationalismus und Militarismus von Mustafa Kemal Atatürk, dem ersten Präsidenten der Türkei. „Der verhinderte, dass die Türkei mit diesem hässlichen Teil ihrer osmanischen Vergangenheit ins Reine kam“, meint Naimark.

Public Domain

Armenier bei der Deportation in Ostanatolien

Doch Beobachtern zufolge gibt es Anzeichen für eine allmähliche Änderung des türkischen Umgangs mit dem Genozid. Obwohl in der Schule nach wie vor die türkische Version gelehrt wird, gibt es in der türkischen Gesellschaft eine wachsende Bereitschaft, über den Völkermord zu sprechen. Außerdem wird niemand mehr verfolgt, der von diesem Völkermord spricht, obwohl es gesetzlich möglich wäre.

„Schwierig, aus der Situation herauszukommen“

Der 2007 von einem türkischen Nationalisten ermordete türkisch-armenische Journalist Hrant Dink sprach von dem Trauma der Armenier auf der einen und der Paranoia der Türken auf der anderen Seite.

Zwar hätten viele Türken in den vergangenen Jahren ihre armenischen Wurzeln entdeckt, so Khatchig Mouradian vom US-Studienprojekt „Armenian Genocide Program“ der Rutgers-Universität in New Jersey, einen Schwenk der offiziellen türkischen Position hält er aber für schwierig: „Je mehr man verleugnet, desto schwieriger wird es 100 Jahre später, aus der Situation wieder herauszukommen, in die man sich selbst gebracht hat.“

Links: