Kolonisierung des Mikrokosmos

Die Technikeuphorie der 1960er Jahre brachte viele Zukunftsvisionen hervor. Anders als die Träume von Mondkolonien oder von der Lösung aller Energieprobleme durch die vermeintlich billige Atomkraft erwies sich Gordon Moores Prognose der zunehmenden Leistungsfähigkeit von Mikrocomputern als ebenso korrekt wie folgenreich.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Eigentlich sollte Moore, 1965 noch bei der Halbleiterfirma Fairchild Semiconductors beschäftigt, dem Publikum der Zeitschrift „Electronics“ nur einen kurzen Ausblick auf die weitere Entwicklung seines Fachgebiets geben. „Integrierte Schaltkreise“, so Moore, „werden solche Wunder wie Heimcomputer ermöglichen - oder zumindest Terminals, die mit einem Zentralrechner verbunden sind -, automatische Steuerung für Automobile und tragbare Kommunikationsgeräte. Bereits heute ist es möglich, eine elektronische Armbanduhr zu bauen, wir brauchen nur noch die passende Anzeige dafür.“

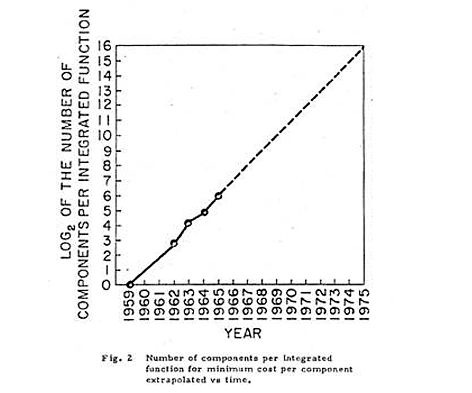

Moores Artikel war kurz gehalten, er umfasste nur zweieinhalb Seiten. Unter den Grafiken, die ihn begleiteten, stechen zwei hervor: eine Karikatur, die einen altmodischen Marktstand zeigt, auf dem ein Verkäufer „Praktische Heimcomputer“ im Format eines mittelgroßen Transistorradios feilbietet - und ein Diagramm, das illustriert, wie es so weit kommen würde.

Laut Prognose des Autors würde sich nämlich die Anzahl der Komponenten, die zum wirtschaftlich vertretbaren Preis auf einem digitalen Schaltkreis untergebracht werden könnten, jedes Jahr ungefähr verdoppeln.

Intel

Ersatzmythos der IT-Branche

Später sollten Moore und seine Kollegen diese Prognose leicht revidieren und die zur Verdoppelung der Schaltkreisdichte notwendige Zeitspanne auf bis zu 24 Monate ausweiten, aber die Botschaft blieb dieselbe: Computer werden immer leistungsfähiger, kleiner und billiger. Das erwähnte Diagramm wird, mit Bildern von Produkten des Hauses dekoriert, bis heute noch von der PR-Abteilung des 1968 von Moore mitgegründeten Prozessorherstellers Intel gepflegt und weitergeschrieben.

1975 von dem Halbleitertechnikpionier Carver Mead zum „Gesetz“ geadelt, übernahm Moores Vorhersage für die ganze IT-Industrie die Funktion einer Leiterzählung, eines Mythos. Kein Wunder, denn die Grafik versprach ungebrochenes exponentielles Wachstum.

Aus heutiger Sicht lässt sich sagen, dass die Expansion in den Mikrokosmos der integrierten Schaltkreise durch immer neue und immer feinere Produktionsverfahren wirtschaftlich wesentlich erfolgreicher war als die mit großem Aufwand betriebene Eroberung des Weltraums. Der Weg ins All wurde in den USA als Fortsetzung der Pionierbewegung nach Westen gesehen, als „Final Frontier“, wie es in „Star Trek“ heißt: ein Versprechen von endloser Expansion, immer neuen Abenteuern und Chancen für die Tüchtigen.

„Final Frontier“ im Mikrokosmos

Als leitender Ingenieur am richtigen Ort - erst bei Fairchild und dann bei Intel - befand sich Moore in der Situation, die eigene Prognose in die Realität umsetzen zu können. Man könnte sagen, dass er und seine Mitstreiter sich ihre eigene „Frontier“ schufen, jede neue Siliziumscheibe eine äußerst profitable Parzelle Neuland, ein handfestes Stück Cyberspace, das ohne moralische Bedenken kolonisiert werden konnte. Durch den Aufstieg des PCs konnten immer mehr Menschen an dieser synthetischen Expansionsbewegung teilhaben und auf verschiedenste Arten davon profitieren. Der finanzielle Aspekt, der Zwang zur wirtschaftlichen Produktion der Chips, war schließlich schon 1965 fester Bestandteil von Moores Vorausberechnung.

Die steil nach oben zeigende Kurve in Moores Grafik projizierte den American Dream in eine goldene Zukunft fort, man kann sie auch als ideelles Rückgrat einer Branche sehen, in der stabile Verhältnisse sonst nicht lange dauern. Doch die Miniaturisierung lässt sich nach einem halben Jahrhundert des Booms nicht ewig weiter fortsetzen. Intels aktuelle Prozessorengeneration mit dem Codenamen „Broadwell“ wird in einem 14-Nanometer-Herstellungsprozess gefertigt.

Kampf um jeden Nanometer

Bei einem Vortrag im August 2013 legte der ehemalige leitende Intel-Ingenieur Bob Colwell dar, dass die in Moore’s Law beschriebenen Prozesse schon Anfang der 2020er Jahre an ihre Grenzen stoßen könnten. Es sei möglich, Chips mit Verfahren nach dem Maß von sieben oder höchstens noch fünf Nanometern herzustellen, dann sei Schluss mit dem exponentiellen „Wachstum“. Die deutsche Fachzeitschrift „C’T“ zitierte in Ausgabe 7/2015 Intels Herstellungsleiter Mark Bohr, der erwartet, dass sich mit der derzeit im Konzern gebräuchlichen Laserbelichtungstechnik noch ein Sieben-Nanometer-Verfahren aufsetzen lassen wird. Was danach käme, wisse man noch nicht.

Der von Moore beschriebene Miniaturisierungsboom mag am Ende sein, aber der Erfindungsreichtum der Ingenieure ist es noch lange nicht. Nachdem die weitere Verkleinerung der Schaltkreise zunehmend schwieriger wird, investieren Halbleiterkonzerne wie Applied Materials in andere Verdichtungstechnologien wie die 3-D-Integration, bei der Schaltkreise in mehreren Schichten hergestellt und miteinander verbunden werden. Die Frage lautet aber eher, ob diese Fortschritte so unmittelbar für die Konsumenten relevant sein werden wie auf dem Höhepunkt der PC-Ära, die bis Mitte der 2000er Jahre gedauert hat.

Verschlankte Rechner

Die Geschäftsmodelle im Personal Computing haben sich seither stark verändert. Im Zentrum steht längst nicht mehr der einzelne Rechner, sondern der Zugang zum Internet und seinen Diensten, die Leitbegriffe lauten „Cloud Computing“ oder „Internet der Dinge“. Typische Endgeräte für diesen Ansatz sind Googles Chromebooks und Apples neuestes kleines MacBook.

Lange Akkulaufzeit und für den Mobilbetrieb optimierte integrierte Grafikprozessoren zum Bespielen hochauflösender Displays sind in diesem Szenario für die Kunden wichtiger. Die britische Chipdesignfirma ARM war auf dieses Szenario besser vorbereitet als Intel, die Hauptprozessoren aktueller Smartphones basieren in der Regel auf den besonders sparsamen ARM-Entwürfen, auch wenn sie von verschiedenen Herstellern produziert werden. Das Wachstum der IT-Branche hat sich vom Moore’schen Gesetz abgekoppelt.

Verschiebung der Macht

Ob der internetzentrierte Ansatz einen ebenso mächtigen, breit aufgestellten und lang anhaltenden Innovationsschub generieren wird wie die vom Moore’schen Gesetz getriebene PC-Revolution, bleibt abzuwarten. Im ausgehenden Moore-Zeitalter zeichnet sich eine Verschiebung von Rechenkraft und Macht hin zu zentralisierten Dienstleistern wie Amazon und Google ab. Die User finden sich in einem klassischen Szenario der Umbettung wieder: Alte Bindungen und Zwänge werden aufgelöst und dafür neue Netze von Abhängigkeiten gesponnen.

So wird beispielsweise die Bewegungsfreiheit im Raum durch Mobilgeräte und drahtlose Netzwerke erhöht, dafür wirkt die Dominanz einiger weniger zentraler Dienstleister wie Apple und Google anderweitig einschränkend. Mit dem Ablauf des Moore’schen Gesetzes wird die IT-Branche sicher nicht aufhören zu träumen. Aber die seit den 1960er Jahren ungebrochen steil ansteigende Linie des mythischen Diagramms wird einen Knick bekommen.

Günter Hack, ORF.at

Links: