Sonde liegt schräg

Die Bodensonde „Philae“ bekommt in ihrer aktuellen Lage auf dem Kometen „Tschuri“ zu wenig Licht, wie die Europäischen Weltraumorganisation (ESA) in Darmstadt am Donnerstag mitteilte. Damit könnte der Sonde, die ihre Energie aus Solarzellen beziehen soll, früher zu arbeiten aufhören als eigentlich geplant.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Die Sonde dürfte laut ersten Bildern im Schatten einer Felswand gelandet sein und schräg liegen, so die ESA. Dadurch bekomme die Sonde weniger Energie als bei der Auswahl des ursprünglichen Landeplatzes erhofft. „Philae“ arbeite aber derzeit normal, hieß es vom technischen Leiter des Lander-Teams, Koen Geurts, im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln. Die Energie dafür stammt derzeit allerdings von einer Batterie, die nur für etwa 60 Stunden Strom liefert. Danach wird Sonnenenergie zur Stromversorgung benötigt.

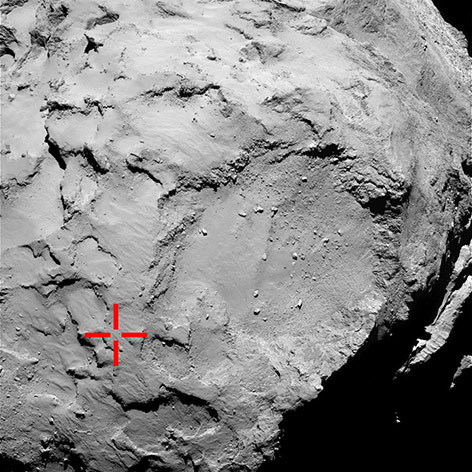

APA/EPA/MPS for OSIRIS Team/MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA

Das Kreuz markiert den ersten Landepunkt der Bodensonde „Philae“, im Schatten der Felswand auf der oberen rechten Seite des Bildes soll sie schließlich zum Stillstand gekommen sein

Am aktuellen Platz bekommt die Sonde allerdings nur eineinhalb Stunden Sonnenlicht, anstatt der erwarteten sechs bis sieben Stunden. Zudem dürfte die Sonde nur mit zwei statt drei Beinen auf dem Untergrund stehen, was geplante Bohrungen schwierig macht. Zwar könnte sich die Sonde aus der aktuellen Lage mithilfe der Landevorrichtung auch selbstständig rausbewegen, dazu müsse die ESA aber noch mehr über den aktuellen Platz erfahren, bevor sie ein solch riskantes Manöver wage, sagten die Experten.

„Philae“ dreimal aufgeschlagen

Die Wissenschaftler hoffen dennoch, dass das Landegerät einen Großteil der geplanten Experimente auf der Kometenoberfläche ausführen kann. „Das Wichtigste ist, dass alle Instrumente funktionieren“, sagte der Planetologe Tilman Spohn in Köln. Der Direktor des DLR-Instituts für Planetenforschung in Berlin-Adlershof fügte hinzu: „Wir können ein gutes Stück von dem abarbeiten, was wir uns vorgenommen haben.“ Bereits jetzt habe die Mission bahnbrechende Bilder und Informationen geliefert, hieß es.

Obwohl „Philae“ zweimal wieder in den Weltraum zurückgestoßen wurde, gebe es aber „keine Anzeichen für eine Beschädigung“ des Landegeräts, das inzwischen erste Bilder von seiner Umgebung zur Erde schickte, sagte der „Philae“-Landemanager Stephan Ulamec. Der erste Sprung habe etwa zwei Stunden, der zweite rund sieben Minuten gedauert. Da der mittlere Durchmesser des Kometen nur rund vier Kilometer beträgt, hat er eine extrem geringe Anziehungskraft. Das kühlschrankgroße Minilabor wiegt auf der Erde zwar rund 100 Kilo, auf dem Kometen aber nur ein Gramm.

Harpunen wurden nicht ausgelöst

Beim Aufsetzen auf „Tschuri“ am Mittwoch wurden zwei Harpunen zum Verankern von „Philae“ nicht ausgelöst, eine Düse zum Aufsetzen des Labors auf dem Kometen funktionierte ebenfalls nicht. Die Ursache, warum die Fixierung durch Harpunen nicht geklappt hat, ist noch unklar, so Wolfgang Baumjohann, Chef des Instituts für Weltraumforschung (IWF) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW), das an fünf Instrumenten von „Rosetta“ und „Philae“ beteiligt ist, am Donnerstag zur APA.

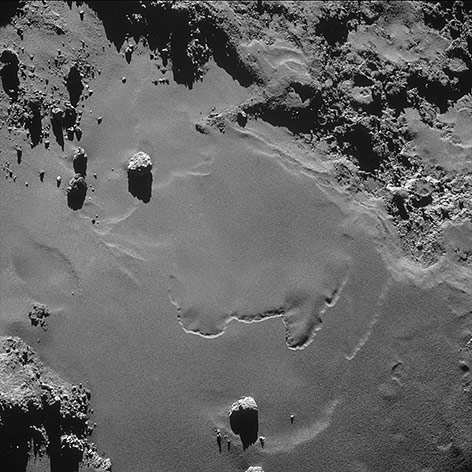

APA/dpa/European Space Agency ESA

Die Oberfläche von „Tschuri“ aus zehn Kilometer Höhe

Möglicherweise seien die Auslöseimpulse am Boden zu schwach gewesen, um den Verankerungsmechanismus auszulösen. „Die Harpunen sollten ausgelöst werden, wenn zwei Beine Bodenkontakt haben. Zurzeit ist noch unklar, warum die Verankerung nicht geklappt hat. Möglicherweise sind die Impulse dafür zu schwach“, so Baumjohann.

Für „Philae“ ist aufgrund der Kapazität der Batterien grundsätzlich ein kurzer Einsatz vorgesehen. Die Hauptaufgabe soll in wenigen Tagen erledigt sein. Zudem bewegt sich „Tschuri“ Richtung Sonne, womit „Philae“ ohnehin der baldige Hitzetod droht. Dem Experten zufolge dürfe man auch nicht vergessen, dass die „Rosetta“-Sonde das eigentliche Hauptgerät der Mission sei: So spektakulär die Landung von „Philae“ auch sei, der Lander sei nur „das Sahnehäubchen“.

APA/AP/Michael Probst

Jubel im ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt

Knapp nach 17.00 Uhr war es so weit

Nach einer mehr als zehnjährigen Reise durch das Sonnensystem erreichte die „Rosetta“-Sonde mit „Philae“ an Bord am 6. August den Kometen. Seither umkreiste sie auf einer Umlaufbahn den Himmelskörper. Der Start des mit Spannung erwarteten Landungsprozesses begann Mittwochfrüh mit der erfolgreichen Abkopplung des Landegerätes von „Rosetta“. Am Nachmittag wurde im Kontrollzentrum in Darmstadt ein erstes Foto präsentiert, das „Philae“ kurz nach der Abtrennung von „Rosetta“ gemacht hatte. Während des Landevorgangs gegen 17.00 Uhr MEZ fuhr „Philae“ schließlich seine drei spinnenartigen Beine aus.

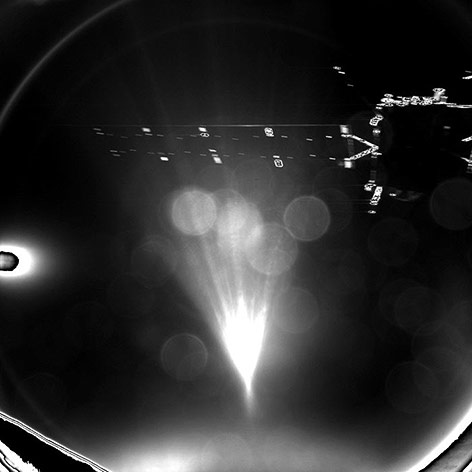

ESA/Rosetta/Philae/CIVA

Das erste von ESA veröffentlichte Bild nach der Abtrennung von „Rosetta“

Für Aufregung sorgten vor dem „Go“ aus dem ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt Probleme mit einer der Landungsdüsen. Laut ESA-Angaben stellte sich in der Nacht auf Mittwoch heraus, dass sich ein Antriebssystem nicht aktivieren ließ. „Diese Kaltgasdüse oben auf dem Lander scheint nicht zu funktionieren“, so Ulamec im ESA-Blog. Dennoch habe man beschlossen, „Philae“ wie geplant von „Rosetta“ aus auf die letzte Etappe zum Kometen zu schicken.

Komet stinkt nach Schwefel

Die Mission wurde von der ESA als Meilenstein bezeichnet. Manche Experten verglichen das Landemanöver mit der Mondlandung 1969. ESA-Generaldirektor Jean-Jacques Dordain sprach von einem „großen Schritt für die menschliche Zivilisation“. Der Komet, der mehr als eine halbe Milliarde Kilometer von der Erde entfernt ist, ähnelt in seiner Form einer Plastikente. Untersuchungen während der Mission haben bereits ergeben, dass der Brocken streng riecht - zum Beispiel wegen Schwefelwasserstoffs nach faulen Eiern. Mit einem Volumen von etwa 25 Kubikkilometern zählt er zu den eher kleineren Kometen.

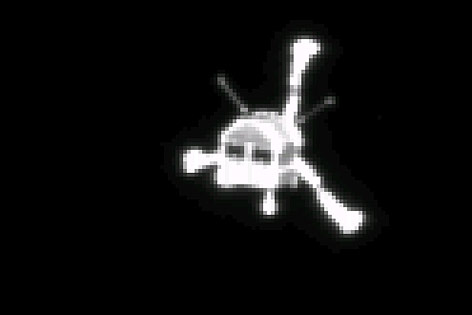

ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA

„Philae“ beim Landeanflug auf „Tschuri“

Blick in die „Kinderstube des Sonnensystems“

Mit der Mission wollen die Experten einen Blick in „die Kinderstube des Sonnensystems“, das vor 4,6 Milliarden Jahren entstand, erhalten. Kometen sollen weitgehend unveränderte Materie aus dieser Zeit enthalten - sie gelten als Boten der Vergangenheit. Die Forscher erhoffen sich auch Hinweise auf die Entstehung des Lebens. „Rosetta“ und „Philae“ haben zusammen etwa 20 Instrumente an Bord, um „Tschuri“ unter die Lupe zu nehmen.

Wissenschaftler sind gespannt, welche Geheimnisse sie 67P/Tschurjumow-Gerassimenko entlocken können. Bodenbeschaffenheit, Temperatur und die Zusammensetzung des Kometenkerns - all das ist von größtem Interesse. Damit wollen die Forscher zur Lösung eines alten Rätsels beitragen: „Es ist eher die Frage ‚Wo kommen wir her?‘ statt ‚Wo gehen wir hin?‘“, sagte Ulamec.

Am 2. März 2004 gestartet

„Rosetta“ legte in den vergangenen zehn Jahren rund 6,5 Milliarden Kilometer im All zurück. Die Sonde war am 2. März 2004 mit einer Ariane-5-Rakete von der Weltraumstation Kourou in Französisch-Guayana gestartet. Die Mission soll bis Ende 2015 dauern.

Mit an Bord der spektakulären Mission ist auch Know-how aus Österreich: Die komplexe Außenhaut der Sonde stammt vom größten heimischen Raumfahrtunternehmen RUAG Space Austria - mehr dazu in science.ORF.at. Auch bei jener Ankerharpune, mit der sich „Philae“ am eisbedeckten Kometen festkrallen sollte, handelt es sich um Technologie aus Österreich - mehr dazu in oesterreich.ORF.at.

Bisher war zwar noch keine Sonde auf einem Kometen gelandet, die „Rosetta“-Mission erinnert aber an ein Projekt Japans: 2005 hatte die Weltraumsonde „Hayabusa“ Bodenproben eines Asteroiden aufgenommen. Fünf Jahre später landete sie wieder auf der Erde.

Links: