23 kamen in die letzte Runde

Das Essl Museum in Klosterneuburg hat jetzt eine gesicherte Zukunft mit Hans Peter Haselsteiner als Mäzen und tritt passenderweise an, die Zukunft der Malerei in Österreich auszuloten - anhand weitgehend noch unentdeckter Maler. Bei der Viennafair im Wiener Messegelände werden hingegen jene Künstler ausgestellt, die es schon geschafft haben. Zumindest nach den Kriterien des Kunstmarktes.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Alle zwei Jahre widmet sich das Essl Museum „Emerging Artists“, also aufstrebenden Künstlern. Zuletzt waren Positionen aus New York gezeigt worden, vor vier Jahren war Indien an der Reihe. Vor sechs Jahren hatte man wie heuer Österreich als Fokusland. Damals jedoch wurden Werke quer durch die Kunstgattungen der Zeit gezeigt - Installationen, Videokunst, performative Arbeiten und auch Malerei. Diesmal ist die Malerei dezidierter Schwerpunkt.

750 Künstler meldeten sich auf den Open Call. Man kann sich das ein wenig wie eine Castingshow im Fernsehen vorstellen, nur ohne Publikum und öffentliches Bloßstellen. Der Kurator der Ausstellung, Günther Oberhollenzer, kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen, wenn er von manchen der Einsendungen erzählt. Akte auf Volkshochschulniveau seien dabei gewesen und kitschige Sonnenuntergänge.

Die Kunst der Reduktion

Zuerst reduzierte das Essl-Team auf eine Auswahl von 100 - das war noch leicht; dann weiter auf 50. Schließlich wurden 46 Künstler in ihren Ateliers besucht, weil man mehr von ihnen sehen wollte und weil Kunst sich selbstredend auf Fotos nicht so erschließt wie vor den Originalen. Oberhollenzer und seine Kolleginnen bereisten ganz Österreich, von Vorarlberg bis ins Südburgenland. Sie hätten daraus einen Film machen können: „Die Ateliers der Österreicher“.

ORF.at/Simon Hadler

Leo Mayer: Krieau, 2009 - 2011

Oberhollenzer erzählt von der ungemeinen Bandbreite an Lebensentwürfen und Lebenssituationen der Künstler. Einer von ihnen etwa habe seinen Arbeitsraum in einem Keller gehabt. Auf die Frage, warum er denn trotz hochsommerlicher Temperaturen einen Kanonenofen laufen habe, antwortete er sinngemäß: Schimmeln würden die Bilder hier unten sowieso, aber mit dem Heizen eben nicht so rasch. Und dann zum nächsten Termin - in eine sonnendurchflutete Villa mit Blick über Wien.

Von den 46 Künstlern blieb eine Auswahl an 23, die nun in der Ausstellung zu sehen sind. Das Auswahlkriterium war die Qualität der Arbeiten, aber es hat sich durch Zufall ein Querschnitt durch das Land ergeben. Es sind gebürtige Österreicher dabei und Migranten - etwa mit Adel Dauood ein Flüchtling aus Syrien, in dessen semiabstrakten, atmosphärisch dichten Bildern Eindrücke aus dem Krieg verarbeitet sind.

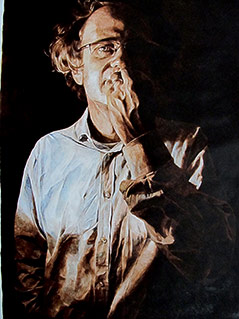

ORF.at/Simon Hadler

Martin Veigl: urban theatre, 2014; Kurator Günther Oberhollenzer

Querschnittsmaterien

Die jüngsten beiden Künstler sind mit 26 Jahren Patrick Roman Scherer und Martin Veigl. Veigl malt Alltagsszenen aus dem städtischen Umfeld - und entreißt damit einzelne Menschen mit ausdrucksstarken Gesichtern der urbanen Anonymität. Scherer zeichnet mit Bleistift - von Gesichtern, mit Dürer’scher Meisterschaft umgesetzt, bis hin zu Gegenständen, die in ihrer Rohheit an Art brut gemahnen. Die älteste Teilnehmerin an der Ausstellung ist Christiane Wratschko mit 72 Jahren, sie malt bunte, flächige Bilder, die ein wenig an die Künstler des „Blauen Reiters“ denken lassen.

Immerhin zwei der Künstler haben keine Ausbildung an einer Kunstakademie vorzuweisen, darunter Bianca Maria Samer. Sie ist nicht nur Autodidaktin - sondern malt auch erst seit ein Paar Jahren. Ihre ausdrucksstarken und intimen Bilder gehen buchstäblich unter die Haut und sind ein Beweis dafür, dass sich Talent mitunter auch ohne schulisch antrainierte Expertise durchsetzt. Samer setzt sich in ihren Gemälden mit ihren Krankheiten - Multiple Sklerose und Depressionen - auseinander. Dem Schmerz kann man sich als Betrachter nicht entziehen, etwa wenn die Künstlerin ihren eigenen Suizid malerisch inszeniert.

Irina Georgieva

Irina Georgieva: Dazed and Confused (2013)

Klassische Seitenblicke

Aber wo geht die Malerei denn nun hin? Schließlich hat die Ausstellung nicht nur den Anspruch, zu zeigen, dass es viele Menschen in Österreich gibt, die nicht berühmt sind und dennoch hervorragend malen können, sondern soll einen Ausblick auf die Zukunft der Malerei bieten. In den letzten Jahrzehnten wurde sie schließlich andauernd totgesagt und ist scheint’s doch nicht umzubringen - angesichts einer hohen Galerien- und Atelierdichte in Städten und eines explodierenden Kunstmarktes.

Oberhollenzer tut sich schwer mit generalisierenden Aussagen. Aber was er überraschend gefunden hat, war, dass so wenige medienübergreifende Arbeiten dabei waren. Er hätte erwartet, dass viel mehr Künstler an der Schnittstelle zwischen Neuen Medien und Malerei, auch zwischen Installation und Malerei arbeiten. Solche Werke waren zwar unter den Einreichungen, es überwogen aber recht klassische Gemälde und Zeichnungen: Pinsel und Leinwand, Bleistift und Papier sind nach wie vor die Mittel der Wahl und dürften das noch einige Zeit lang bleiben.

Ironie und Nachdenklichkeit

Inhaltlich lässt sich kaum eine gemeinsame Klammer finden. Viele Werke spielen mit dem historischen Formen- und Motivkasten der Malerei, Einflüsse und Anspielungen sind allerorten zu sehen - oft mit einem ironischen oder nachdenklichen Twist, etwa bei Irina Georgievas Porträts von Nägelbeißern. Am deutlichsten wird das bei der Arbeit von Peter Nachtigall - dem wohl beeindruckendsten Werk der Ausstellung. Er arbeitet wie viele der vorgestellten Künstler in einem ganz normalen Brotjob. Am Abend, vor dem Fernseher, malt er Bilder quer durch alle Genres. Hier sieht eines aus wie von Gerhard Richter, dort wird mit pixeliger Computerspielästhetik gearbeitet, dann wieder ein altmeisterliches Porträt.

Manche der Bilder wirken wie absichtsvoll verhuscht, andere wiederum zeugen von höchster Kunstfertigkeit. Zur raumgreifenden Installation im Essl Museum werden die Bilder durch ihre schiere Masse. Nachtigall schlichtet sie wie Plattencovers, lehnt sie aneinander und hat sogar ein Regalsystem für sie entworfen. Die Bildgrößen sind genormt, handlich, einmal rechteckig, einmal quadratisch. Um rund 500 Euro ist man dabei.

ORF.at/Simon Hadler

Peter Nachtigall: intermediate, 2014

Die Preise der „Großformatigen“

Schnitt. Nach einem Vormittag im Essl-Museum ein Nachmittag bei der Viennafair, der größten Kunstmesse Österreichs, und wenn es nach den Veranstaltern geht, der größten Kunstmesse „Zentraleuropas“ - ein Begriff, der nach der Bankenkrise nur noch im Kunstbereich hochgehalten wird. Im Messegelände im Wiener Prater wird man um 500 Euro nichts finden. Folgendes Telefonat war im Vorbeigehen zu belauschen: „Gibst du mir noch die Preise von den Großformatigen durch? (...) Und der Nitsch? Okay, 250.“ Es dürften nicht 250 Euro gemeint gewesen sein.

Aber auch bei der Viennafair lassen sich abseits der großen Namen Künstler entdecken. Neben Russland fallen heuer (und nicht nur bei der Viennafair) die vielen hochqualitativen Arbeiten aus Rumänien auf. Als Chance begreift etwa Virgil Scripcario seine Teilnahme bei der Messe. In Rumänien hat er bereits einen Namen und ist in den großen Museen vertreten - aber darum kann man sich ohne den internationalen Kunstmarkt nicht viel kaufen.

ORF.at/Simon Hadler

Virgil Scripcario: Eurotrophy (2011, Atelier 030202, Rumänien)

Blick über den EU-Tellerrand

Scripcario präsentiert eine Europakarte, die als Trophäe eines Jägers samt Fell und Tierkopf gestaltet ist. Wie eine Trophäe feiere die EU neue Mitgliedsstaaten, um sie in ein System einzugliedern, das vor allem die freie, grenzenlose Marktwirtschaft ohne Rücksicht auf soziale Verluste bringt. Sie habe den Kommunismus abgelöst, der auf ganz andere Art und Weise schrecklich war, was Scripcario durch einen abgetrennten Lenin-Kopf, präsentiert auf einer EU-Flagge, symbolisiert. Vor und nach dem Systemwechsel seien dieselben Menschen oben geschwommen und hätten es sich gerichtet, während ein Großteil der Bevölkerung vor sich hin darbe.

Dort, wo das Essl Museum für Spannung durch Reduktion und Konzentration sorgt, lebt die Viennafair vom Ausufern. Von Iran und Dubai über Russland und Lettland bis Belgien, Österreich, Deutschland - insgesamt 500 Künstler aus 26 Ländern sind vertreten. Riesige, knallige Installationen dominieren so manche Ecke, hyperrealistische Bilder mit kräftigen Farben dienen als Eye-Catcher, Sexualität, Tod und Krieg sind wiederkehrende Themen. Selbst die Materialen sind ein Statement für sich. Der Österreicher Markus Redl etwa hat eine Skulptur aus Marmor gehauen, die grinsend auf ihrem eigenen, abgerissenen Kopf steht und „don’t contact me, I’m happy“ heißt. Der Humor - ein wichtiger Faktor in der Aufmerksamkeitsökonomie des Kunstmarktes - kommt nicht zu kurz.

ORF.at/Simon Hadler

Kunstwerk von Masha Shubina (Pechersky Gallery, Russland)

„Alles verkauft“

Die meisten der Künstler im Essl-Museum sind erst dabei, in der Galerienszene Fuß zu fassen. Oberhollenzer strahlt beim Rundgang ein Glücksgefühl aus, das sich aus dem Abenteuer und dem Entdecken speist. Glücksgefühle gibt es auch auf der Viennafair, auf den Punkt gebracht durch eine Szene aus dem Vorjahr: Ein Galerist lässt sich in den Sessel plumpsen, zieht die Beine an, reckt beide Fäuste hoch und ruft irritierend laut: „Yes!“ Auf die fragenden Blicke von umstehenden antwortet er betont trocken: „Alles verkauft.“

Es wäre nach Besuchen im Essl Museum und bei der Viennafair ein Einfaches zu sagen: Österreichische Künstler arbeiten abgesehen von einer Handvoll Stars nicht so kunstmarktorientiert, sie vertreten ruhigere, akademischere Positionen, die schwerer vermittelbar sind. Es könnte aber auch noch viel einfacher sein. Manche der nicht Entdeckten bieten zu wenig Außergewöhnliches, andere wollen sich bewusst vom Markt nicht vereinnehmen lassen und die dritte Gruppe wird wohl in den nächsten Jahren in den großen Galerien und bei den Kunstmessen auftauchen. Es müssen ja nicht gleich Preise der Kategorie „250“ sein.

Simon Hadler, ORF.at

Links: