Held oder Verräter?

Der Coup war lange geplant: Über Monate hat der Computertechniker Edward Snowden Dokumente des US-Geheimdienstes National Security Agency (NSA) kopiert und rausgeschmuggelt. Dann setzte er sich nach Hongkong ab. Vor einem Jahr, am Abend des 5. Juni 2013, veröffentlichten „Guardian“ und die „Washington Post“ in ihren Onlineausgaben die erste Enthüllung im NSA-Skandal.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Laut den Berichten besagte ein Beschluss eines US-Geheimgerichts, dass der US-Telekomkonzern Verizon verpflichtet war, Daten über Millionen Anrufe in den USA an NSA und FBI auszuhändigen. Ging es hier „nur“ um Telefonverbindungen, folgten in den Tagen und Wochen danach Schlag auf Schlag weitere Enthüllungen. Über das System „Prism“ soll die NSA etwa Zugriff auf Daten bei den Internetriesen wie Google, Microsoft, Facebook und Apple haben.

Gemeinsam mit dem britischen Geheimdienst GCHQ griff die NSA den Dokumenten zufolge Unmengen an Datenströmen aus Unterseekabeln ab, der US-Geheimdienst klinkte sich in den Datenverkehr zwischen Rechenzentren von Internetkonzernen ein, zog Ortungsdaten, SMS und Adressbücher an sich, verwanzte EU-Einrichtungen und hörte international Spitzenpolitiker ab. Der Skandal zieht bis heute seine Kreise. Erst vor wenigen Tagen berichtete die „New York Times“, dass die NSA Gesichtserkennungssoftware verwendet, um aus Tausenden von Bildern im Internet weltweit Zielpersonen zu finden.

Zugriff auf 1,5 Mio. Geheimdokumente

Wie dicht das Netzwerk der weltweiten Überwachung tatsächlich gestrickt ist, zeigten die von Snowden in den vergangenen Monaten an Journalisten weitergegebenen Dokumente. US-Behörden zufolge soll Snowden auf rund 1,5 Millionen Geheimdokumente Zugriff gehabt haben. Wie viele er tatsächlich kopierte, ist unklar.

Reuters/Eduardo Munoz

Greenwald und Poitras (r.) veröffentlichten als Erste Snowdens Enthüllungen

Nach seiner Flucht nach Hongkong traf Snowden die Journalisten Glen Greenwald, Ewen MacAskill und die Dokumentarfilmerin Laura Poitras in seinem Hotel und gab erste Informationen bekannt. Greenwald, damals noch Kolumnist des „Guardian“, gründete Anfang des Jahres mit Poitras The Intercept, eine eigene Website, die auf Basis der Snowden-Dokumente weitere Enthüllungen präsentieren will.

„Ausspähen unter Freunden - das geht gar nicht“

Die internationale Empörung über das enorme Ausmaß der Überwachungstätigkeit war groß. Geändert hat sich wenig, die Aufregung legte sich zusehends. Das Verhalten der meisten Internetnutzer blieb gleich, wenn auch Internetunternehmen immer mehr auf Verschlüsselung setzen - laut Snowden eine Schwachstelle der NSA. Die USA unternahmen jedenfalls nur oberflächliche Reformen an ihren Spionagetätigkeiten. Die NSA soll nun keine Telefonverbindungsdaten in den USA mehr speichern, sondern direkt bei den Telekomkonzernen abfragen. Ein Ende Mai vom Repräsentantenhaus in Washington verabschiedeter Gesetzesentwurf wurde aber nicht zuletzt auf Druck des Weißen Hauses verwässert.

Auf der internationalen Bühne sorgte der NSA-Skandal dennoch für heftige Turbulenzen. Während Großbritannien in Verdacht steht, mit seinem Geheimdienst GCHQ eng mit den USA kooperiert zu haben, sorgte vor allem die Nachricht, dass der US-Geheimdienst auch jahrelang das Handy der deutschen Kanzlerin Angela Merkel abgehört hatte, für Spannungen zwischen den USA und Deutschland. „Ausspähen unter Freunden - das geht gar nicht“, kritisierte Merkel. Mit der Forderung nach einem „No-Spy-Abkommen“ stellt sich Washington aber bisher taub.

Verärgert reagierten die USA nun auf die Ankündigung des deutschen Generalbundesanwalts Harald Range, dass ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit gegen unbekannt eingeleitet worden sei. Der „angemessenste Weg“, dieses Thema zu behandeln, seien „diplomatische Kanäle“ hieß es aus Washington.

„Autoritäre Staaten“ gestärkt

Die USA verloren nichtsdestotrotz an moralischer und politischer Autorität, sind Experten überzeugt. Der NSA-Skandal habe „die Fähigkeit der Vereinigten Staaten ausgehöhlt, mit ihren natürlichen Verbündeten vor allem in Europa zusammenzuarbeiten“, sagt Ian Wallace, Experte für Cybersicherheit bei der Washingtoner Denkfabrik Brookings, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Dadurch würden „autoritäre Staaten“ wie China und Russland gestärkt, die eine größere Kontrolle des Internets durch nationale Regierungen anstreben. Die Kritik aus Washington an Internetzensur und Cyberspionage in China erscheine nun in anderem Licht, ergänzt der Asienexperte James A. Lewis vom US-Politikinstitut Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Asyl in Russland bis Ende Juli

Snowden selbst musste seinen ersten Aufenthaltsort Hongkong bald verlassen. Sein ursprünglicher Plan, über Moskau nach Lateinamerika zu flüchten, misslang. Die USA annullierten seinen Pass, Snowden blieb im Transitbereich auf dem Moskauer Flughafen sitzen. In Moskau wurde ihm vergangenen Sommer letztlich für ein Jahr Asyl gewährt - bis Ende Juli. Offen ist, was danach mit ihm geschieht. Nach Angaben von Snowdens Anwalt Anatoli Kutscherena bemüht er sich um eine Asylverlängerung in Russland.

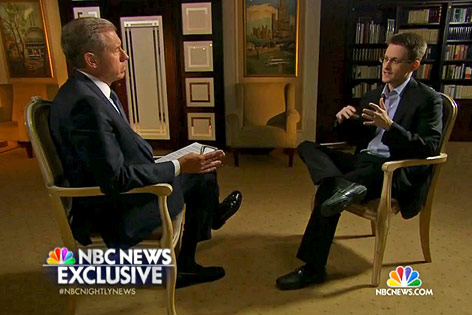

AP/NBC News

Immer wieder macht Snowden in Interviews auf seine Position aufmerksam

Erst Anfang dieser Woche ließ Snowden aber wissen, dass er gerne in Brasilien leben würde. Ein Asylansuchen ist laut brasilianischer Regierung aber noch nicht eingelangt. Zuvor hatte er in Interviews immer wieder erwähnt, dass er gerne in die USA zurückkehren wolle, aber einen unfairen Prozess und eine lange Haftstrafe fürchte.

Verfahren wegen Spionage in USA

In den USA läuft ein Verfahren wegen Spionage und Geheimnisverrats gegen ihn. US-Außenminister John Kerry bezeichnete Snowden als „Feigling“ und „Verräter“. Die NSA wies auch zurück, interne Kritik von Snowden erhalten zu haben. Snowden selbst sieht sich als Whistleblower, der Rechtsverletzungen aufdeckte. Sein Entschluss, gegen die Überwachung vorzugehen, sei langsam gereift. Er sei selbst ein typischer Spion gewesen, der als „technischer Experte“ für die US-Geheimdienste CIA und NSA gearbeitet habe. Seine Aufgabe sei gewesen, „für die Vereinigten Staaten Systeme zum Laufen zu bringen“. Dann habe sein Glaube in die Geheimdienstmission Risse bekommen.

Nicht zuletzt auch die USA stecken in einem Dilemma. Juristisch gebe es keine Zweifel, dass Snowden lang hinter Gitter gesteckt werden könne, argumentiert Ben Wizner von der Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) gegenüber dem „Zeit-Magazin“. Doch für die meisten Menschen unter 30 sei er ein Held. Die US-Regierung sei sich „darüber im Klaren, dass ein Prozess gegen Snowden ein globales PR-Desaster ersten Ranges wäre“.

Links: