Terror, ethnische Spannungen, Korruption

Überschattet von extremer Gewalt wählen die Iraker am Mittwoch ein neues Parlament. Ministerpräsident Nuri al-Maliki stellt sich der Wiederwahl. Er gilt nicht unbedingt als einende Kraft zwischen den größten religiösen Gruppen, den Schiiten und den Sunniten. Religiöse und ethnische Spannungen, Terror und Korruption haben das Land in den letzten Jahren an den Rand des Abgrunds geführt.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Die vielschichtigen Konflikte, angeheizt von Extremistengruppen teils mit Nähe zum Terrornetzwerk Al-Kaida, haben nach Angaben der UNO im letzten Jahr knapp 8.900 Menschenleben gefordert, in diesem Jahr bewegt sich die Opferzahl bei bisher rund 4.000. Mindestens 250 Menschen starben bei Anschlägen im Vorfeld der Wahl in den letzten sieben Tagen.

Mehrfach waren auch Wahllokale und Kandidaten Ziele von Anschlägen. Wie prekär die Sicherheitslage ist, zeigte ein vorgezogener Wahltermin für Sicherheitskräfte: Polizisten und Soldaten konnten schon am Montag ihre Stimmen angeben, um am Mittwoch, dem eigentlichen Wahltag, einsatzbereit zu sein.

Kein wirklicher Herausforderer für Maliki

Bei der Wahl bewerben sich rund 9.000 Kandidaten aus über 275 Parteien um einen der 328 Sitze im Parlament in Bagdad. Aufgrund der zersplitterten Opposition und des Fehlens eines profilierten Herausforderers gilt Maliki, der sich um eine dritte Amtszeit bewirbt, erneut als Favorit für das Amt des Ministerpräsidenten.

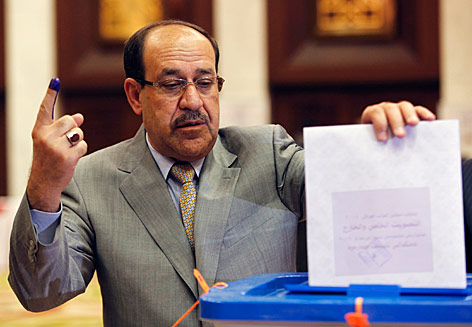

Reuters/Ahmed Jadallah

Nuri al-Maliki, seit 2006 Regierungschef bei der Stimmabgabe. Er gilt als Favorit.

Anders als bei der letzten Parlamentswahl im März 2010, als mit dem laizistischen Politiker Ijad Allawi noch ein schiitischer Rivale angetreten war, ist Maliki diesmal der einzige Spitzenkandidat seiner Religionsgruppe. Nach Einschätzungen der „Washington Post“ dürfte keine der kandierenden Parteien eine Mehrheit erreichen.

Ethnische und religiöse Bruchlinien

Maliki gilt als alles andere als eine Integrationsfigur. Politische Gegner wie der radikale Prediger Moktada al-Sadr bezeichnen ihn als eine Art neuen „Diktator“, nachdem er nach der letzten Wahl neben dem Amt des Regierungschefs auch gleich das des Innenministers und Oberkommandierenden der Armee sowie des Geheimdienstchefs übernommen hatte.

Kritiker werfen dem Schiiten außerdem vor, die eigene Religionsgruppe gegenüber den Sunniten, die unter dem 2003 gestürzten Diktator Saddam Hussein das Sagen hatten, zu bevorzugen bzw. Sunniten gezielt zu diskriminieren. Rund 60 Prozent der Iraker sind Schiiten, 30 bis 35 Prozent Sunniten, darunter die meisten Kurden im Norden des Landes. Christen, Jesiden und andere Minderheiten machen einen eher geringen Anteil aus.

Entlang dieser religiösen bzw. ethnischen (Bruch-)Linien gliedert sich grob auch die irakische Parteienlandschaft: Schiiten, Sunniten, Kurden. Christen sind in den letzten Jahren zu Hunderttausenden aus dem Land geflohen. Im Parlament sind acht Mandate für die Minderheiten im Land reserviert: fünf für Christen, jeweils eines für Jesiden, Mandäer und Schabaks, eine kleine Glaubensgemeinschaft im Nordirak. Die Zahl der Wahlberechtigten beträgt rund 21 Millionen.

Vorwürfe der Willkür und Manipulation

Vor der Wahl sollen Kandidaten ohne rechtliche Basis von der Wahl ausgeschlossen worden sein. Die „Washington Post“ zitierte Allawi, Malikis Rivalen von 2010, mit den Worten „unter Vorwänden“. Allein 38 Politiker aus dem säkularen schiitischen Lager hätten nicht antreten dürfen, wobei die Wahlkommission von 33 Ausschlüssen quer durch alle Parteien gesprochen habe. „Das ist nicht, was wir dem irakischen Volk versprochen haben. Das ist nicht, wofür wir gegen Saddam gekämpft haben.“

Egal wie sie aussieht - die künftige Regierung steht vor schwierigen Aufgaben. Neben den omnipräsenten Konflikten im eigenen Land hat der seit drei Jahren tobende Bürgerkrieg im Nachbarland Syrien die Spannungen noch verschärft. Die verfeindeten Lager unterstützen jeweils Angehörige der eigenen Glaubensgemeinschaft in Syrien, zahlreiche Iraker beteiligten sich aktiv an den Kämpfen. Syriens Machthaber Baschar al-Assad gehört der Minderheit der Alawiten aus dem schiitischen Spektrum des Islam an, die unterschiedlichen Rebellengruppen haben meist einen (mitunter radikalen) sunnitischen Hintergrund.

Gebiete außerhalb jeder Kontrolle

Auch im Irak selbst ist der Krieg im Nachbarland zu spüren: Seit Monaten halten Anhänger der in Syrien kämpfenden sunnitischen Dschihadistengruppe Islamischer Staat im Irak und in Syrien (ISIS) gemeinsam mit Stammeskriegern und Aufständischen die Stadt Falludscha sowie Stadtteile von Ramadi im Irak besetzt.

Reuters/Thaier al-Sudani

In den Tagen vor der Wahl starben Dutzende Menschen bei Terroranschlägen

Die Angst sei nun die, dass es für diese Gegenden „keinen Weg zurück“ gebe, schrieb zuletzt die „New York Times“. Die Regierung konzentriere sich darauf, die Hauptstadt Bagdad zu schützen, während andere Provinzen im Chaos zu versinken drohten. Aber sogar nahe der Hauptstadt sollen Extremisten mittlerweile Terrain gewinnen.

US-Strategie als Bumerang

Außerdem sei die US-Strategie, die Stämme als Verbündete gegen die radikalen Islamisten zu bewaffnen, ein Fehler gewesen. Unmengen von Waffen und Munition, geliefert von den USA, seien über Umwege in den Händen von Extremisten gelandet. Die USA hatten den Irak unmittelbar nach dem Krieg 2003 besetzt, im Dezember 2011 zog Washington die letzten Soldaten ab. Unter der US-Besatzung sei der „blutige Bürgerkrieg zwischen den Sunniten und Schiiten im Land unterdrückt, aber nicht beendet“ worden, schrieb das US-Magazin „New Yorker“ diese Woche. „Nun ist die sektiererische Gewalt mit erschreckenden Ausmaßen zurückgekehrt.“

Auch wirtschaftlich extrem schwierige Situation

Der irakischstämmige Nahost-Experte Joseph Sassoon, tätig unter anderem an der Georgetown University in Washington DC, ist für die Zeit nach der Wahl pessimistisch: Nicht nur die politischen Spannungen, auch Korruption und Missmanagement hätten das Land fest im Griff. Besser als in den übrigen Landesteilen ist die wirtschaftliche Lage nur im nördlichen autonomen Kurdengebiet. Dort befinden sich die größten Rohölvorkommen des Irak.

Alle Sektoren bis auf die Erdölwirtschaft lägen jedoch praktisch brach, ausländische Investoren schrecke die anhaltende Gewalt ab. „Korruption ist im Irak allgegenwärtig“, schrieb Sassoon in einem Artikel im März. Von insgesamt 14.000 Kandidaten bei der Wahl im Jahr 2009 hätten beispielsweise rund 4.000 gefälschte akademische Abschlüsse vorgewiesen. Im Korruptionsindex von Transparency International (TI) von 2013 belegt der Irak den letzten Platz unter 177 Ländern.

Links: