Der Gentleman, die Blumen und eine AK-47

Orchideen üben auf die Menschen eine ganz besonderen Reiz aus. In China werden sie seit 3.000 Jahren verehrt. Im 19. Jahrhundert galten „Orchideenjäger“ in Europa und den USA als die größten Abenteurer ihrer Zeit. Die Gattung der Blumenfetischisten mit Hang zur Gefahr ist bis heute nicht ganz ausgestorben.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Man darf sich das ruhig malerisch vorstellen: der kleine, blonde, dreijährige Tom Hart Dyke auf dem Familiensitz Lullingstone Castle im britischen Kent (wo schon Heinrich VIII. regelmäßig zu Gast war), wie seine Großmutter ihm ein Säckchen mit Karottensamen in die Hand drückt. Andere Kinder hätten sie vielleicht gegessen oder achtlos weggeworfen. Für Tom jedoch war die Geste der Großmutter ein Erweckungserlebnis. Sie begründete eine Pflanzenleidenschaft selten gesehenen Ausmaßes, die unvermindert anhält.

Von wegen „Binge-Drinking“ britischer Teenies: In seiner Jugend, erzählt Hart Dyke im Telefongespräch mit ORF.at gut gelaunt und in den gewählten Worten eines Sirs, ging er statt in den Pub in den Garten, da konnten seine Freunde ihn drängeln und witzeln, so viel sie wollten. Daran hat sich nichts geändert, und der Pflanzennarr ist immerhin schon 38 Jahre alt. Ein anderer berühmter Blumenjäger (und Schmuggler) aus Guatemala hatte während der 90er Jahre gegenüber einer Journalistin gefordert, dass es für die Sucht, seltene Pflanzen um jeden Preis besitzen zu wollen, eine Institution wie die Anonymen Alkoholiker geben sollte. Scherz oder nicht: Hart Dyke hätte diese Sucht um ein Haar mit seinem Leben bezahlt.

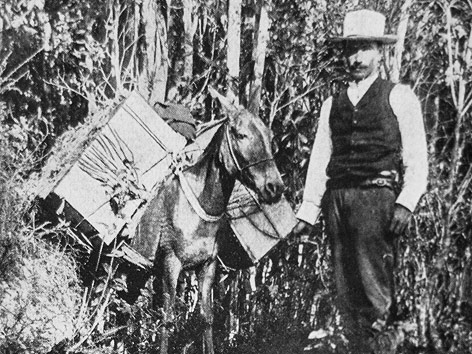

Adolf Sasche/Repro ORF.at/Dominique Hammer

Orchideenjäger mit seinem Lasttier im kolumbianischen Urwald. Foto aus dem Nachlass des deutschen Orchideenjägers Adolf Sasche, abgedruckt in Victor Ottmanns Buch „Orchideenjäger“ (1922)

Der Ausbruch des Orchideenfiebers

Wäre es so weit gekommen, der Brite hätte sich in guter, oder besser gesagt, zahlenmäßig beachtlicher Gesellschaft befunden. Als in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach und nach das sogenannte Orchideenfieber ausbrach, war die Rationalität eines ihrer ersten Opfer. Reiche Sammler aus Europa, Asien und den USA zahlten Unsummen für schöne Exemplare neu entdeckter Gattungen, die sie auf ihren eigenen Namen registrieren lassen konnten und denen sie vor allem Namen geben durften.

Bald schon hatten sich Logistikfirmen auf das lukrative Business spezialisiert. Sie sandten sogenannte Orchideenjäger mit Teams von bis zu 60 Helfern in entlegene Winkel aus, die alles ausgruben und von den Bäumen rissen, was bunt und einer Orchidee ähnlich war. Die Firma des deutsch-britischen Gärtners Frederick Sander sollte von einem ihrer Sammler mit einer einzigen Schiffsladung acht Tonnen seltener Pflanzen erhalten. Eine solche Lieferung war buchstäblich Gold wert. Sie machte Sander um ein Hauseck reicher und den Blumenjäger zu einem wohlhabenden Mann.

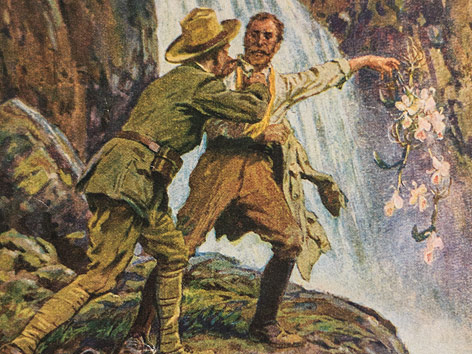

Adolf Sasche/Repro ORF.at/Dominique Hammer

„In demselben Augenblick, wo Brockhusen sein Messer schwang, fuhr ein Pfeil in die Kehle des Pumas“ (aus: „Orchideenjäger“)

„Reißende Tiere“ und Folter

Gierig und ohne Rücksicht auf Verluste schickten Männer wie Sander ihre Sammler in möglichst entlegene Gebiete der Kolonien, um anderen Firmen zuvorzukommen. Der deutsche Autor Victor Ottmann schrieb in seinem Buch „Der Orchideenjäger. Erlebnisse und Abenteuer im tropischen Amerika“ aus dem Jahr 1922:

„Das tückische Klima der tropischen Wälder und Sümpfe mit ihren Fiebermiasmen stellt seine Widerstandskraft auf die stärksten Proben, unbarmherziger Sonnenbrand versengt seine Haut, unermeßliche Regenfluten durchnässen ihn, giftige Schlangen bäumen sich unvermutet vor ihm auf, zahllose Insekten von bösartiger Angriffslust peinigen ihn Tag und Nacht, gefährliche reißende Tiere streichen lauernd um ihn herum, und nicht selten bedeutet das Zusammentreffen mit wilden Eingeborenen, die von Feindseligkeit und abergläubischer Scheu erfüllt sind, den sicheren Tod, der noch gnädig ist, wenn ihm nicht Martern vorangehen.“

Rambo, Dschungelcamp, Kräuterpfarrer Weidinger

In diesem Zitat steckt viel Zeitkolorit, aber auch Zeitloses: ein respektloser Blick auf „die anderen“, ein Männerbild, das sich an einem Spagat zwischen Rambo, Dschungelcamp-Gewinner und Pflanzenspezialisten der Marke Kräuterpfarrer Weidinger versucht. Und es steckt darin die Überhöhung von Helden mittels allzu deutlicher Darstellung der Gefahren, denen sie ausgesetzt sind. Gefährlich waren die Expeditionen jedoch tatsächlich. So wird seitens unterschiedlicher Quellen über eine Reise auf eine Insel berichtet, die von acht Pflanzenjägern nur einer überlebt haben soll.

Gar Grauenhaftes wurde über die Todesursachen kolportiert. Einer soll vom Tiger gefressen worden sein. Fünf verschwanden angeblich spurlos, ohne jeden Hinweis auf ihren Verbleib. Was dem Siebenten widerfuhr, das liest sich bei Victor Ottmann so: „Einer von ihnen war von den Zauberern der Eingeborenen mit Öl begossen und dann angezündet worden und hatte so ein entsetzliches Ende gefunden.“

Der Konkurrenz auf die Blumen pinkeln

Als schlimmste Feinde entpuppten sich jedoch andere Sammler. Die Konkurrenz war immens. Frederick Sander hielt einmal seinen Orchideenjäger William Arnold dazu an, auf die Orchideen eines Konkurrenten zu pinkeln. Arnold selbst hätte sich auf einem Boot fast mit einem Widersacher duelliert und ertrank später im Orinoko-Fluss während einer Expedition. Es wird berichtet, dass manche Sammler falsche Wegbeschreibungen und Angaben über Fundorte hinterließen, um einander in Gebiete mit feindlich gesinnten Indigenen zu locken. Einige wiederum sammelten ganze Gegenden leer, nur damit ein bestimmter Orchideenjäger dort nichts mehr finden konnte.

Ottmann berichtet in seinem Buch vom deutschen Albert Forster, in dessen Team sein Konkurrent John Harland einen Spion einschleuste, weil er vermutete, Forster könnte der sagenumwobenen Sobralia mystika auf der Spur sein. Als sich das bestätigte, schwärzte Forsters Feind diesen bei den Indigenen im Zielgebiet an. Als Forster die Blume tatsächlich gefunden hatte, schlug schließlich noch ein Überfall Harlands auf ihn fehl. Wenn die ganze Geschichte denn stimmt: Seiner Erzählung „liegen tatsächliche Ereignisse zugrunde“, schreibt Ottmann. Das kann viel bedeuten, wie man von Hollywood-Produktionen weiß - was umso mehr für deutsche, antisemitische Abenteuerschriftsteller gilt, die in den 20er Jahren nationalismusgetränkt den Heldenmut deutscher Abenteurer besungen haben.

Adolf Sasche/Repro ORF.at/Dominique Hammer

Lieber gar keine Orchidee, als sie an die Konkurrenz zu verlieren: „Mit jähem Entschluss schleuderte der Orchideenjäger die weißen Wunderblumen weit in den Strom hinein“ (aus: „Orchideenjäger“)

Klonen und Kreuzen

Im 20. Jahrhundert wurde die Blumenmanie von den beiden Weltkriegen und der Wirtschaftskrise der 30er Jahre unterbrochen. In den 60ern schließlich verlagerte sich das Interesse auf das neu entdeckte Klonen und auf das Kreuzen von Orchideen. Es etablierten sich Orchideenmessen und Kaufausstellungen, bei denen bis heute hohe Preise für besonders schöne Exemplare bezahlt werden. Erfolgreiche Züchter rittern im Rahmen internationaler Wettbewerbe um heiß begehrte Auszeichnungen, die Ruhm und Ehre versprechen.

Die klassische Orchideenjagd wurde hingegen durch das Washingtoner Artenschutzabkommen aus dem Jahr 1973 erschwert. Viele Orchideen standen fortan unter Schutz, was nicht heißt, dass sie nicht weiterhin geschmuggelt oder gestohlen wurden - und weiterhin einzelne Sammler ihren alten Vorbildern nacheiferten. Die US-Journalistin Susan Orlean erzählt in ihrem Buch „The Orchid Thief“ aus dem Jahr 1998 die Geschichte von John Laroche, der seltene „Geisterorchideen“ aus einem Indianerreservat schmuggeln wollte und dabei erwischt wurde. Am Rande ist in dem Buch von vielen anderen, ähnlich gelagerten Fällen die Rede.

Von Kopfgeldjägern gejagt

Legendär war etwa der Coup des Amateurbiologen Vladimir Tyurin, der die erste Orchidee stahl, die mit Kosmonauten ins All geflogen war. Er wurde 1988 geschnappt, nachdem die Pflanze bereits eingegangen war.

Ebenfalls eine Legende ist Henry Azadehdel, ein Armenier, der von Großbritannien aus agierte. Er gab zu, dass er für eine einzige geschmuggelte Orchidee 19.000 Dollar erhalten hatte. Er wurde 1987 schließlich für das Schmuggeln und den Handel von Orchideen zu 30.000 Dollar Strafe und einem Jahr Gefängnis verurteilt. Nach seiner Verurteilung sagte er: „Ich bin mit einem Schiff gekentert, wurde von Drogenschmugglern gejagt und von Kopfgeldjägern. Ich war an Orten, wo noch nie ein Weißer gewesen ist. Ich bin stolz darauf, die Grenzen der Wissenschaft erweitert zu haben.“ Azadehdel glaubte auch an UFOs.

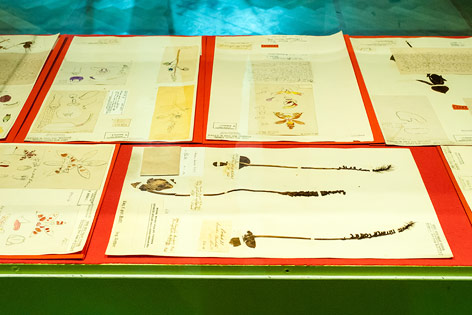

ORF.at/Zita Köver

Womit die Pflanzenjäger von einst heimkamen - Foto aus der bereits ausgelaufenen Ausstellung „Reichenbachs Orchideen“ im Naturhistorischen Museum Wien

Die Auswüchse einer Sucht

Bis in die 90er Jahre hinein gab es Süchtige, die Unsummen für einzelne Exemplare zahlten, schreibt Orlean. Ein Mann etwa betrieb in Manhattan zwei Gewächshäuser auf dem Dach eines Hauses und ging mit seiner Frau nur abwechselnd auf Urlaub, weil er niemandem sonst seine Orchideen anvertrauen wollte. Einem reichen japanischen Unternehmer gingen zwei Ehen wegen seiner Sucht in die Binsen, bevor er in die Frühpension abtauchte, um sich in Malaysia nur noch seinen Orchideen widmen zu können.

Aber Tom Hart Dyke, der Brite vom Lullingstone Castle, begab sich nicht auf Orchideenjagd, um die Blumen dann teuer an fragwürdige Sammler zu verkaufen. Geld hatte er genug. Ihm ging es darum, eine neue Art zu entdecken, um sie nach seiner Großmutter zu benennen und sich so für alles bedanken zu können, was sie für ihn getan hatte. Und er jagte nach Pflanzensamen für die Wissenschaft, bereits als 20-Jähriger für berühmte Sammlungen wie jene der Gärten von Kew und Kent, im Auftrag der Royal Horticultural Society Großbritanniens.

picturedesk.com/EPA/Hugo Philpot

Hart Dyke (links) und Paul Winder nach ihrer Befreiung

„Der größte Fehler meines Lebens“

Im Jahr 2000 war er schon drei Jahre unterwegs gewesen, ein ganzes Jahr in Australien, auch in Südostasien und in Zentralamerika, als es ihn, eigentlich ungeplant, nach Kolumbien verschlug. Er lernte in Mexiko Paul Winder kennen, und die jungen Männer beschlossen, sich zum Darien Gap aufzumachen, dem einzigen Gebiet, in dem die Transamerikana-Route unterbrochen ist, weil es als so gefährlich gilt. Das, sagt Hart Dyke, war „der größte Fehler meines Lebens“.

Dabei hatte alles so gut angefangen: „Ich werde diesen Tag niemals vergessen, den 16. März 2000. Paul und ich gingen mit zwei Guides auf eine Lichtung, die voll mit Orchideen war, überall. Ich wollte nirgends anders auf der Welt sein als genau dort in diesem Moment. Es war ein unglaublicher Platz. Ich suchte dort einmal mehr nach einer neuen Spezies von Orchideen, die ich nach meiner Großmutter benennen konnte.“

ORF.at/Zita Köver

Orchidee aus der Ausstellung „Reichenbachs Orchideen“ im NHM

„Von einem Haufen Vollidioten entführt“

Doch es kam anders. Plötzlich raschelte es im Gebüsch und drei Burschen und Mädel, kaum älter als 15 Jahre, standen mit M16-Gewehren vor ihnen. Die beiden Guides wurden in den Dschungel gezerrt - und nie wieder gesehen. Die jungen Orchideenjäger hingegen wurden gefesselt und verschleppt. Die nächsten neun Monate sollten sie von einer Gruppe Guerilleros oder gewöhnlicher Krimineller festgehalten und durch den Dschungel geschleift werden. Bis heute, sagt Hart Dyke, weiß er nicht, wer die wirklich waren oder was die wirklich wollten.

Mehrmals bekam er mit, wie über die Ermordung von ihm und seinen Freund diskutiert wurde. Die Entführer forderten zehn Millionen Dollar Lösegeld. Wie Hart Dyke bereits in früheren Interviews erzählt hatte, forderten sie ihn auf, einen Brief an seine Verwandten zu verfassen. Darin soll er sinngemäß geschrieben haben: „Bezahlt bloß nichts, wir sind von einem Haufen Vollidioten entführt worden.“

Die Kidnapper mit Orchideen genervt

Mut machten sich er und Paul, indem sie für ihre Schergen Spitznamen erfanden. Eine, die immer für ihre Ermordung eintrat, nannten sie „die Bitch“, ein anderer war „der Trottel“ - und so weiter. Aber nach außen, sagt Hart Dyke gegenüber ORF.at, seien die Kidnapper höflich geblieben - und noch mehr sie selbst: „Wir zogen das britische Gentleman-Ding durch, sagten andauernd Bitte und Danke für das großartige Essen - die Affen und welche Tiere sie uns sonst noch vorsetzten. Wir bedankten uns sogar, ihre Gäste sein zu dürfen. Mit der Zeit machte sie das total verrückt. Sie hassten uns dafür: ‚Hört endlich auf, Bitte und Danke zu sagen. Wir hassen Engländer, besonders Gärtner.‘“

Das Lästigste war für die Entführer offenbar Hart Dykes Orchideen-Tick. Immer wieder überredete er die Kämpfer zu bewaffneten Pflanzenjagd-Expeditionen. Und wenn der ganze Tross in gänzlich anderer Mission im Wald unterwegs war, nötigte er sie trotzdem, stehen zu bleiben, wenn er eine interessante Pflanze sah. Auf dem Stützpunkt hatte er sogar ein Gewächshaus und Gärten angelegt. Schlussendlich - Hart Dyke kann sich bis heute darüber amüsieren - habe er den ganzen Trupp so genervt, dass sie ihm und seinem Freund nach neun Monaten Geld in die Hand drückten und die beiden baten, so rasch wie möglich zu verschwinden.

Adolf Sasche/Repro ORF.at/Dominique Hammer

„Deutsche Orchideenjäger in Bogota, Kolumbien, bei Antritt einer Expedition. Die käfigartigen Behälter dienen zum ersten Transport der Pflanzen aus dem Gebirge zum Verpackungsort“ (aus: „Orchideenjäger“)

Ein Weltgarten im Angesicht der AK47

Lustig sei das Ganze natürlich nicht gewesen, sagt Hart Dyke, der für das Telefongespräch mit ORF.at seinen „wunderschönen Tag im Garten“ unterbrochen hat. Pflanzenjäger nennt sich Hart Dyke noch heute auf seiner Website, aber mittlerweile gibt er sich geläutert, ist Gartenkolumnist des „Guardian“ und hat bereits einige Folgen einer Pflanzensendung im TV hinter sich. Großer Gefahr setzt er sich nicht mehr aus.

Trotzdem kommt Hart Dyke von seinen ausgedehnten Reisen in ursprünglich gebliebene Gebiete - zuletzt sogar wieder nach Kolumbien und im kommenden Oktober soll es nach Äthiopien gehen - stets mit neuen Pflanzen für seinen Garten heim, einen ganz besonderen Garten. Als ihm und Paul die Entführer eine AK-47 vor die Nase gehalten hatten und die beiden über ihre bevorstehende Ermordung informierten, habe er, um sich und seinen Freund abzulenken, die Idee eines World Garden geboren und fünf Stunden lang, bis zur Entschärfung der Situation, weitergesponnen.

Buchhinweise:

Tom Hart Dyke and Paul Winder: The Cloud Garden. Corgi Books, 400 Seiten, im Internetversand 12,23 Euro (ohne Vesandkosten)

Susan Orlean: The Orchid Thief: A True Story of Beauty and Obsession. Ballantine Books, 320 Seiten, im Internetversand 11,60 Euro (ohne Versandkosten)

Victor Ottmann: Der Orchideenjäger. Erlebnisse und Abenteuer im tropischen Amerika. Verlag Deutsche Buchwerkstätten Dresden, 159 Seiten, nur noch antiquarisch erhältlich

DVD-Hinweis:

Spike Jonze: Adaption. Im Internetversand 8,99 Euro (ohne Versandkosten)

Alle hübschen Orchideen entdeckt?

Heute ist dieser Garten Realität und lockt zahlreiche Besucher ins Lullingstone Castle. In der Form der Kontinente sind riesige Beete angelegt, auf denen seltene und besondere Pflanzen wachsen, die aus jenen Weltgegenden kommen, die ihrem Platz im Beet entsprechen. Frieden und Ruhe symbolisiere das für ihn, sagt Hart Dyke: „Es ist faszinierend, wie aus einem so schrecklichen Moment meines Lebens etwas so Schönes entstehen konnte.“

Hart Dyke sagt, dass heute nicht nur er geläutert ist, sondern die Orchideenjagd mittlerweile insgesamt der Vergangenheit angehört. Es ließen sich kaum noch schöne, spektakuläre neue Gattungen entdecken. Der Mensch sei in alle Regionen der Erde bereits vorgedrungen. Jetzt blieben nur noch solche Sorten übrig, die man nicht gut sehen kann, mit kleineren Blüten und vor allem jene, die niemals blühen. Es gebe höchstens in Japan noch ein paar Sammler, die sich um solche unentdeckten, wenig spektakulären Orchideen reißen würden.

ORF.at/Zita Köver

Orchidee aus der Ausstellung „Reichenbachs Orchideen“ im NHM

Milliardenmarkt für Glashausorchideen

Der Milliardenmarkt wird längst mit Orchideen aus US-amerikanischen, asiatischen und niederländischen Gewächshäusern abgedeckt, in denen jeweils bis zu drei Millionen Pflanzen gleichzeitig wachsen, gekreuzt, geklont und chemisch aufgepäppelt. Früher waren die Orchideen ein Statussymbol für die Reichsten. Heuer bot sie ein Diskonter in Österreich im Sonderangebot für drei Euro an - und die Pflanzen verkaufen sich wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln, nicht nur, aber gerade zum Muttertag.

Die „New Yorker“-Journalistin Orlean war mit dem Anspruch angetreten, der Faszination und dem Suchtpotenzial der Orchideen auf die Spur zu kommen. Ihr Buch enthält großartige Geschichten, gilt zu Recht als eine der Perlen des Reportage-Journalismus und inspirierte Spike Jonze zu seinem filmischen Meisterwerk „Adaptation“. Aber was an Orchideen so toll sein soll, das konnte sie nicht nachvollziehen oder zumindest nicht vermitteln.

Am Ende geht es doch nur um Sex

Ein paar Hinweise gibt Orlean allerdings, wie so viele Autoren, die sich vor ihr dem Thema widmeten. Die Form der Orchideenblüten gilt als „sinnlich“. Im viktorianischen Großbritannien war ihr Besitz den Frauen sogar verboten, weil die Blüten angeblich zu erotisch waren. Auch die Bestäubungsmethoden sind höchst unkonventionell, erinnern an Sadomasochismus, Fessel- und Verkleidungsspielchen. Offenbar hat einiges rund um die schönen Orchideen mit Sex zu tun. Man kann ja nächstes Jahr am Muttertag etwas Selbstgebasteltes verschenken.

Simon Hadler, ORF.at

Links: