„Das Land, das eures war“

„Gesellschaftliche Debatten anzustoßen oder zu begleiten“ - das hat sich der deutsche Ullstein-Verlag zur Aufgabe gemacht - seit dem Historikerstreit vermutet man eine klare Position dieses Verlags im Feld des gesellschaftlichen Diskurses. Nun importiert er quasi eine hochbrisante Auseinandersetzung aus Dänemark, indem er die Gedichte des jungen Dänen Yahya Hassan herausgibt. Es ist insgesamt aber auch eine Geschichte über an den Rand gedrängte Gesellschaftsgruppen in Dänemark, die man hinter der gesamten Debatte entdecken kann.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Hassans Erstlingswerk ist in Dänemark mit über 100.000 Stück verkaufter Exemplare ein Bestseller. Es ist die wütende Abrechnung eines jungen Mannes mit seiner Migrationsherkunft. Und es ist eine Anklage gegen die Generation der Eltern. Mit 18 keine überraschende Sache, könnte man meinen. Doch in den Gedichten wird Klartext gerapt, müsste man fast sagen. Es geht um harsche Erziehungsmethoden und Bigotterie, um den Vater, der die Kinder rücksichtslos prügelt und am Freitag in der Moschee den liebenswerten Gläubigen mimt.

Mittlerweile muss Hassan, der sich selbst als „staatenlosen Palästinenser mit dänischem Pass“ bezeichnet von der Polizei geschützt werden und verborgen im Untergrund leben. Ein typisches Schicksal für jene, „die die Dinge beim Namen nennen“, findet Jörn Mikkelsen, Chefredakteur der konservativen „Jyllands Posten“, jener Zeitung, die vor Jahren mit den Mohamed-Karikaturen über Dänemark hinaus für Aufregung sorgte.

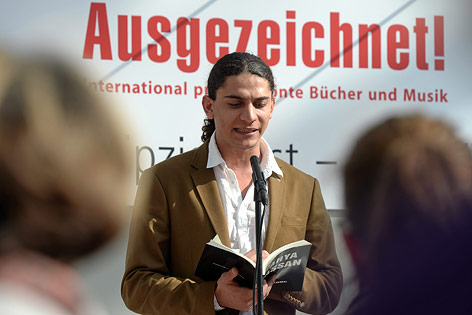

APA/EPA/Hendrik Schmidt

Nicht nur in Dänemark, auch für seinen Auftritt auf der Buchmesse in Leipzig benötigte Yahya Hassan Polizeischutz

Ein Dichter, der kein Lager sucht

Doch wenn Hassan gegen die Generation seiner Eltern und den Islam dichtet, dann will er eines nicht: auf der Seite der rechtspopulistischen dänischen Volkspartei (Dansk Folkeparti) stehen, wie er auch bei seinen Auftritten bei der Leipziger Buchmesse betonte. Diese „verachte“ er ebenso wie jene, die ihn jetzt einen Verräter nennen, weil er die Verse des Koran beleidige.

Hassans Gedichtband ist beim renommierten dänischen Gyldendahl-Verlag erschienen, und Unterstützung erhielt er auch von berufener Seite. Sören Ulrik Thomsen, mittlerweile ein Dichter in seinen späten 50ern, hält Hassan für ein „ungewöhnliches Talent“ und verteidigte seinen Band wortreich im dänischen Rundfunk. Thomsen wurde selbst mit der Sammlung „City Slang“ zu Beginn der 1980er Jahre bekannt – einer beatartigen Gedichtsammlung, die durch die Vertonung des dänischen Liedermachers Lars H.U.G damals die Brück schlug zwischen Literatur und Popkultur.

„Aufgeweckt und talentiert“

„Dänemark ist im Moment besessen von ihm“, resümierte die Schriftstellerin Liz Jensen jüngst gegenüber dem „Guardian“: „Er ist ein aufgeweckter, talentierter, aber eben wütender junger Mann, dessen Poesie etwas sehr Rohes und Drängendes vermittelt.“ Würde er so viel Aufmerksamkeit bekommen, wenn er nicht die Muslime in Dänemark kritisierte? „Wohl nicht“, gesteht Jensen ein. Hassans Leserschaft ist jedenfalls die dänische Mittelschicht.

Hassan wird man wohl als Vertreter einer neuen Generation sehen. In der dänischen Kultur flossen Wutabrechnungen dieser Art eher in die Rap-Szene denn in das Feld der geschrieben Lyrik ein. „Ich liebe euch nicht Eltern / Ich hasse euer Unglück / Ich hasse eure Kopftücher und eure Korane“, liest man in seinem Erstlingswerk: „Ich hasse das Land, das eures war / und das Land, das unseres wurde / das Land, das nie eures wird / und das Land das nie unseres wird.“

Doppelt ausgeschlossen

Der, der hier so, wie er selbst formuliert „fucking wütend“ schreibt, darf als ein doppelt Ausgeschlossener angesehen werden. Ausgeschlossen von der eigenen Immigrationscommunity, ausgegrenzt aber auch von der dänischen Gesellschaft, die sich zwar in der Hauptstadtregion multikulturell geneigt gibt – de facto aber alles nicht Dänische am gesellschaftlichen Rand dahinvegetieren lässt. Das Viertel, in dem Hassan aufwuchs, Gellerup am Westrand der zweitgrößten dänischen Stadt Aarhus ist ein Produkt des Fortschrittsoptimismus zweier Le-Corbusier-Bewunderer.

Heelgrasper unter cc by-sa

Gellerup Plan am Westrand der dänischen Stadt Aarhus. Was einst eine Vorzeigesiedlung für Arbeiter sein sollte, ist nun einer der größten Problemspots von Dänemark

Die großen funktionalistischen Gebäudeblöcke aus den 1960er Jahren, die einst als Luxuswohnungen für die Arbeiterklasse am Stadtrand tituliert waren, sind heute der größte soziale Hotspot Dänemarks. Von den 8.000 Einwohnern im Gellerup Plan haben 88 Prozent einen Migrationshintergrund. Zu Beginn der 1990er Jahre wollte man den Gellerup Plan eigentlich abreißen - dann entschied man sich für eine halbherzige Modernisierung und schuf hier einen Brennpunkt der sozial Deklassierten.

Buchhinweis:

Ullstein

Yahya Hassan, Gedichte, übersetzt von Annette Hellmut und Michel Schleh, 176 Seiten, Ullstein Verlag, 16,50 Euro.

Kaum eine kommunale Einrichtung funktioniert in diesem Viertel. Im Vorjahr schloss man das Schwimmbad nach einer Serie von vandalischen Exzessen. Eine eigene Polizeieinheit sorgt für den Rest an Ordnung in diesem Viertel.

Mittlerweile versucht die Stadt Aarhus mit einem großen Projekt gegenzusteuern. „Hellehdsplan Gellerup“, also Generalplan Gellerup, versucht für die Viertel Gellerup und Toveshoj quasi die Geschichte umzudrehen. Aus der an den Stadrand gelegten Arbeiterwohnsiedlung soll wieder eine funktionierende urbane Einheit werden, die nicht nur als Schlafstätte dient, sondern die ebenfalls Betriebe und neue Arbeitsplätze umfasst. Letztlich, so hofft die Kommune Aarhus, die im Jahr 2017 Kulturhauptstadt sein möchte, Gellerup wieder „an die Stadt ranzuholen“, wie es in der Projektkonzeption heißt.

Den einen Tag bin ich integriert

Von hier ist der Weg in die dänische Gesellschaft ein weiter. „Den einen Tag / bin ich ein gesunder gut integrierter Dichter / Den anderen bin ich beschuldigt für Autodiebstahl“ reflektiert das Ich im Gedichtband Hassans die Herkunft. Sozialer Aufstieg ist verdächtig: „Zu meinem Cousin sag ich fick nicht meine Glückssträhne / mit eurer Hurengrammatik.“

Das man vom sozialen Rand der Gesellschaft nie in deren Zentrum ankommen werde, reflektierte jüngst auch der schwedische Fußballer Zlatan Ibrahimovic. Seine Erkenntnis aus seiner Kindheit und Jugend im Viertel Rosengard von Malmö resümiert der schwedische Starkicker mit dem Starrkopf so: „Denn eins darf man nicht vergessen: Du kannst einen Typen aus dem Ghetto holen, aber du holst niemals das Ghetto aus einem Typen.“

Gerald Heidegger, ORF.at

Links: