Gebucht aufs Schräge

Es ist eine Ehre - und ein Zeichen dafür, dass da ordentlich etwas los ist in der heimischen Musikszene: Beim Eurosonic Festival im niederländischen Groningen hat man sich heuer für einen Österreich-Schwerpunkt entschieden. 18 Bands wurden eingeladen und bekommen dadurch eine Chance, sich vor der internationalen Musikbranche zu präsentieren.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Denn das Eurosonic, das seit Mittwoch läuft und in der Nacht auf Sonntag zu Ende geht, ist ein Showcase-Festival. Soll heißen: Hier sind 3.000 Festival- und Konzertveranstalter und Vertreter von Plattenlabels eingeladen, dazu noch 400 Journalisten vor allem aus Europa, aber nicht nur. Selbstverständlich werden auch reguläre Karten verkauft, gut 30.000 sind es in Groningen, damit die Profis gleich an Ort und Stelle sehen können, ob ein Act die Halle zum Beben bringt oder das Publikum vertreibt (eine Rückschau auf die Konzerte folgt am Sonntag).

Massenware wäre Ladenhüter

Die Organisatoren des Eurosonic waren beim Waves Festival in Wien und beim Popfest, um ihre Auswahl an Österreichern zu treffen - eine Auswahl, über die sich trefflich streiten lässt, die aber eines auf jeden Fall ist: bunt und ausgefranst. Vom Vegetable Orchestra, dessen Mitglieder tatsächlich ausschließlich Grünzeug als Instrumente verwenden, über die Hardcore-Punks von Fuckhead und die Ziehharmonika-Punks von Attwenger (beide schon länger auf der Bühne) bis hin zu gitarrenlastigen Bands wie den seit Jahren im deutschen Sprachraum gefeierten Ja, Panik und den jungen Koenigleopold.

ORF.at/Simon Hadler

Reiben, rubbeln, rupfen: das Vegetable Orchestra und seine Instrumente. Das Publikum war fasziniert. „Originell“ hieß es, viele Fotos wurden geschossen.

Aber das passt schon so, meint Franz Hergovich, stellvertretender Leiter und Fachreferent für Rock und Elektronik beim Music Information Center Austria (MICA) und Mitglied des Exportbeirats des Österreichischen Musikfonds: Österreich verkaufe sich besser über das Außergewöhnliche als über Massenware - siehe Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, Michael Haneke und Ulrich Seidl.

ORF.at/Simon Hadler

Peter Smidt leitet das Eurosonic

Langeweile als Todsünde

Gleich am Eröffnungsabend spielten Attwenger in einem kleinen Club. Die Besucher waren begeistert von der Mischung aus traditioneller Volksmusik, Punk und Beats. Peter Smidt, der Organisator des Eurosonic, outet sich als Fan österreichischer Musik. Schon seit Jahren passiere hier viel Spannendes, sagt er gegenüber ORF.at. Das müsse man der Welt einmal geballt zeigen, darum heuer der Schwerpunkt beim Eurosonic. Gerade für Länder wie Österreich, wo die Märkte noch kleiner und die Hürden, im Ausland wahrgenommen zu werden, noch größer seien, sei das Festival gedacht.

Das Schräge gehört gefördert, findet Smidt. Die großen Hitparaden-Acts hätten sich ja schon durchgesetzt, und kleinere Bands, die nur die großen nachahmen, würden das Publikum langweilen. Die Besucher von Festivals seien auf der Suche nach dem Ungewohnten, der Überraschung. Smidt appelliert an Regierungen kleiner Länder, mehr Geld für die Förderung solcher Musik in die Hand zu nehmen. Ohne Starthilfe hätten Bands es oft schwer, den Schritt über die Grenzen zu schaffen. Franz Ferdinand seien durch das Eurosonic genauso durchgestartet wie das norwegische Kaizers Orchestra.

Versauert vor 20 Leuten

Natürlich sind solche Erfolge eher die Ausnahme als die Regel. Es gibt keine Garantie für den Erfolg nach dem Auftreten bei einem Showcase-Festival. Wer sich weder davor noch dort in der Branche vernetzt und dann auch noch irgendwo abseits spielen muss, vielleicht vor 20 Leuten, der hätte genauso gut zu Hause bleiben können, sagt Hannes Tschürtz, Gründer der österreichischen Musikagentur Ink, Vorsitzender des Exportbeirates des Österreichischen Musikfonds und seit Jahren Gast beim Eurosonic.

Als positives Beispiel nennt er Elektro Guzzi. Die hätten vor einigen Jahren eine gute Uhrzeit in einer guten Location beim Eurosonic erwischt und seien vorher schon bekannt genug gewesen, um wichtige Leute aus der Branche anzulocken. Sie hätten Visitenkarten gesammelt, welche ausgeteilt - und schließlich zahllose Einladungen zu Riesenfestivals eingeheimst, darunter das Roskilde in Dänemark, die Mutter aller europäischen Musikevents. Soap and Skin habe das Eurosonic ebenfalls weitergeholfen.

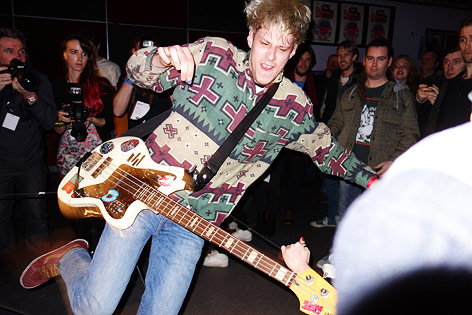

ORF.at/Simon Hadler

Die Power-Show von Sex Jams. Der Bassist springt von der Bühne: voller Einsatz, auch wenn das Showcase-Publikum mühsam sein kann.

Volles Risiko

Ebenfalls in Groningen ist Bernhard Kern, Chef des heimischen Labels Siluh. Er nennt noch Francis International Airport und Mile me Deaf als weitere Beispiele. Aber das Risiko – das bleibe. Gar nicht so wenige Künstler lehnten eine Teilnahme an Showcase-Festivals kategorisch ab, so Kern. Die Hoffnung ist groß, es bedeutet viel Arbeit, man verkauft sich wie auf einem Bazar - und bekommt nichts bezahlt.

Deshalb gibt es mittlerweile Förderungen – aber die sind nicht selbstverständlich. Die Independent-Musikszene in Österreich habe sich erst in den vergangenen Jahren organisiert, um die Politik ordentlich anzustupsen, wie Tschürtz sagt. Erste Erfolge davon seien schon bemerkbar, meint Hergovich. Es sei aber noch viel zu wenig, was in heimische Bands investiert werde - im internationalen Vergleich geradezu lächerlich wenig, kritisiert Kern. An den Fördertöpfen sitze noch eine Generation, für die es nach Jimi Hendrix keine Gitarrenspieler mehr gegeben habe.

Die Musikcharta

Der ORF hat sich in der Musikcharta 2009 gegenüber Vertretern der Branche verpflichtet, mindestens 30 Prozent österreichische Musik zu spielen. Dieses Ziel wurde weitgehend umgesetzt, die Charta wurde bis 2014 verlängert. Nun gilt es, den prozentuellen Anteil weiter zu erhöhen.

Handfeste wirtschaftliche Interessen

Warum, könnte man fragen, soll das Hobby von ein paar Berufs- und ein paar echten Jugendlichen, schräges Geschrammel als Musik zu verkaufen, durch Steuergelder finanziert werden? Erstens einmal, damit es kein Hobby bleibt. Denn so schön es sei, auf FM4 weltberühmt zu sein: Leben könne man davon nicht, so Tschürtz. Der heimische Markt sei einfach zu klein. Dazu müsse man über die Landesgrenzen hinausgehen – in kleinen Schritten. Das meiste müssten die Bands selbst leisten. Aber mit Strukturen für Lobbying und Beratung, sagt Hergovich, und mit Fördergeldern könne man den einen oder anderen Schritt unterstützen – etwa die Teilnahme am Eurosonic.

Alle Brancheninsider, auch Festivalleiter Smidt, sind sich sicher: Wer in Musik investiert, tut seinem Land Gutes. Hergovich berichtet von einer Studie, laut der jeder in die Musikindustrie investierte Euro mehrfach zurückkommt. Von den Presswerken über die Rechteverwertung bis hin zu den Festivals: Es fließt weit mehr ins Steuerkörberl zurück, als man zuvor hineingeworfen hat. Smidt fügt hinzu: Diese Erfahrung habe man schon in mehreren Ländern gemacht.

ORF.at/Simon Hadler

Die 18 Bands des „Austrian Heartbeats“-Schwerpunkts

Auffrischung fürs Österreich-Image

Abgesehen davon wäre es auch wünschenswert, wenn sich Österreich das Image eines pulsierenden Szenedschungels für gute, frische Musik erarbeiten würde - nicht zuletzt für den Tourismus. Die Regierung hat nun in ihr Programm die Förderung und Internationalisierung der Musik aufgenommen - das finden alle in der Branche toll, raten aber gleichzeitig dazu, einmal abzuwarten, ob den Worten auch Taten folgen.

Britische Musik etwa ist längst eine Trademark, genauso wie französische. Die skandinavischen Länder, neben Schweden vor allem auch Dänemark, haben vorgemacht, dass man auch ohne Weltsprache und heimische Massenmärkte durchaus punkten kann. Die Dänen schicken jedes Jahr gemeinsam Bands auf Europatournee und veranstalten jährlich in Aarhus ein riesiges, gut besuchtes Festival mit dem programmatischen Namen Spot on Denmark.

Die Herkunft kann ein wenig helfen

Wer heute in der Branche eine neue dänische Band vorgestellt bekommt, gewährt ihr schon einmal aufgrund ihrer Herkunft einen Coolness-Vorschuss. Natürlich, relativiert Kieron Tyler, Musikjournalist des britischen „Guardian“ im Gespräch mit ORF.at, reiche die Herkunft nicht aus: Schlechte Musik bleibe schlechte Musik, egal woher sie komme. Aber zumindest mehr Aufmerksamkeit sei drin, wenn man aus einem „angesagten“ Land komme.

Patrick Münnich

Die Clubs von Groningen, einer Studentenstadt, sind zahlreich - und können sich sehen lassen. Hier im Bild: die Österreicher T-Shit bei ihrem Auftritt

Tyler versteht sich selbst als Trüffelschwein. Zusätzlich zu seinen Texten für den „Guardian“ und andere internationale Medien promotet er explizit Künstler, die nicht aus den USA oder Großbritannien kommen, und schreibt über sie in seinem Blog. Er ist viel auf Festivals unterwegs. Sein Tipp: Nicht dort hingehen, wo alle hingehen - denn die gehypten Acts würden sich alle gleich anhören und Bands wie Coldplay, Arcade Fire und die Fleet Foxes kopieren. Tyler jedoch liebt den Moment des Entdeckens, des Überraschtwerdens.

Noch ist Austro- nicht Britpop

Hier muss die Branche auch in Österreich ansetzen, darauf muss sie setzen. Tschürtz wünscht sich, dass die Branche professioneller und eben internationaler wird, auch was die Manager der Bands betrifft. Und die Förderungen seien - noch - ein Witz. Aber die Szene ist jetzt vernetzt und organisiert und wird wohl keine Ruhe geben, bis sich noch mehr tut. Der Begriff „Austropop“ wird sich zwar noch eine Weile nicht anfühlen wie „Britpop“. Aber zumindest ein bisschen laut sein kann man bis dahin. Das sollte kein Problem darstellen im Rock-’n’-Roll-Business.

Simon Hadler, ORF.at, Groningen

Links: