Frau trifft Physik, eine Liebesgeschichte

„Wäre es möglich, dass das Uran 239 zerplatzt in ein Ba und ein Ma (Barium und Masurium, Anm.)? Es würde mich natürlich sehr interessieren, Dein Urteil zu hören. Eventuell könntest du etwas ausrechnen und publizieren.“ Das schrieb der Chemiker Otto Hahn an Lise Meitner, nachdem er am 17. Dezember 1938 zum ersten Mal Atome gespalten hatte. Hahn wusste nicht, was da passiert war. Meitner schon.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Die Physikerin war damals schon im schwedischen Exil. Sie hatte Hahn erst den Anstoß zu den Versuchen gegeben. Als Jüdin hatte sie kurz zuvor Berlin verlassen müssen, wo sie schon 31 Jahre lang mit Max Planck und später Hahn und dessen Kollegen Fritz Straßmann zusammengearbeitet hatte. Im Jänner 1939 hatte Meitner schließlich für Hahn „ausgerechnet“, was passiert war: den Vorgang der Kernspaltung, bis hin zur frei werdenden Energie von 200 Millionen Elektronenvolt pro gespaltenen Atomkern - dem „E“ aus Einsteins E=mc2.

Alles andere als eine „Mitarbeiterin“

75 Jahre später gilt Meitner vielen als eigentliche Entdeckerin der Kernspaltung. Hahn und Straßmann waren zwar hervorragende Chemiker, wie Meitner selbst immer betonte, von theoretischer Physik hatten sie aber wenig Ahnung. Das und dass Meitner sicher nicht Hahns „Mitarbeiterin“ war, zeigt auch ein Zitat, das einmal bei einem hitzigen Streitgespräch zwischen den beiden im Stiegenhaus des Berliner chemischen Instituts fiel: „Hähnchen, von Physik verstehst Du nichts, sei brav und geh nach oben!“

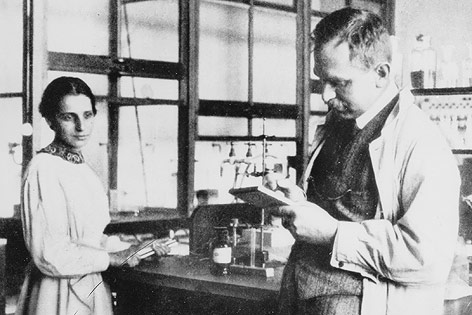

Public Domain

Meitner und „Hähnchen“ in den Anfangsjahren ihrer Zusammenarbeit im Jahr 1913

Trotzdem bekam Hahn 1944 für seine Entdeckung den Nobelpreis, was eine doppelt bittere Ironie bedeutete: Die geflüchtete Meitner musste sich gleichzeitig mit einem Job als Aushilfe am schwedischen Nobel-Institut abfinden. Ihr blieb lediglich der zweifelhafte Ruf der „Mutter der Atombombe“ in den USA; eine Bezeichnung, durch die sich die Physikerin laut eigener Aussage „verletzt und beschmutzt“ fühlte. Meitner hatte damals allerdings schon Jahre der Diskriminierung und Missachtung hinter sich - seit ihren Anfängen in Wien.

Gymnasiumverbot umgangen

Meitner entstammte dem säkularisierten Wiener Judentum. Wie viele andere zu jener Zeit war die Familie zum protestantischen Glauben konvertiert. Ihre Zeit im Elternhaus war behütet, und früh wurde ihr Talent von ihrem Vater, einem Anwalt, gefördert. Schon von Kindesbeinen an bekam sie jedoch die Diskriminierung in der Stadt doppelt zu spüren - als Jüdin und als Frau. So war es ihr als Mädchen verwehrt, ein Gymnasium zu besuchen. Als höchstmöglichen Bildungsabschluss erreichte sie anfangs, ohne Mühen, die Lehrerinnenprüfung im Fach Französisch.

Meitner wusste jedoch, was sie wollte: Im Selbststudium brachte sie sich zur Maturareife und hatte sich schließlich als 23-Jährige im Jahr 1901 den Weg an die Wiener Uni erkämpft, wo sie sich trotz ihrer Begabung nur durch die Fürsprache des berühmten Ludwig Boltzmann halten konnte, der ihr Talent erkannt hatte. 1906 promovierte sie als erst dritte Frau in der Geschichte der Wiener Uni. Wien konnte ihr jedoch weder Chancen noch weitere Herausforderungen bieten: Als die Forscherin Marie Curie ein Stellengesuch Meitners ablehnte, ging sie nach Berlin.

Eine Demütigung nach der anderen

Auch in Berlin gingen die Demütigungen weiter: Frauen waren noch nicht an Unis zugelassen, Meitner arbeitete daher offiziell als „unbezahlter Gast“ in der ausrangierten Werkstatt des Haustischlers. Die Vorlesungssäle und Experimentierräume durfte sie nicht betreten, das Gebäude selbst nur über den Hintereingang. Nachdem die Unis sich den Frauen geöffnet hatten, ging aber alles sehr schnell: 1922 gab sie als erste Frau in Deutschland eine Habilitationsschrift aus Physik ab, weitere vier Jahre später war sie die erste Uniprofessorin für Physik im Land.

Nur sieben Jahre lang konnte Meitner in einigermaßen geordneten Verhältnissen arbeiten, dann kamen die Nazis an die Macht. Prompt verlor sie als Jüdin die Lehrbefugnis und forschte als „U-Boot“ weiter. Wie viele andere glaubte sie, dass die Nazis nur ein kurzer Spuk der Geschichte sein würden. Außerdem hatte sie noch den österreichischen Pass und war damit vor den deutschen Gesetzen zumindest teilweise geschützt. Das änderte sich mit dem „Anschluss“ im März 1938, als sie im Alter von 60 Jahren Hals über Kopf flüchten musste.

Niemand gibt gerne zu, sich geirrt zu haben

Die Jahre bis 1947 fristete sie ein relativ unbeachtetes Dasein am schwedischen Nobel-Institut. Erst die Nachkriegsjahre brachten ans Licht, wie groß Meitners Verdienste um die Wissenschaft waren. Die angemessene Anerkennung dafür blieb ihr, trotz späterer Würdigungen und Uniprofessuren, jedoch versagt: Niemand gibt gerne zu, sich geirrt zu haben - nicht Otto Hahn, nicht die wissenschaftliche Community und nicht die Nobelpreisakademie, die es drei weitere Male ablehnte, ihr den Nobelpreis für Physik zu verleihen.

So hielt sich der Mythos der „Hahn-Assistentin“ Meitner, obwohl es alle besser wussten. Sie selbst nahm es hin und erklärte, sie wolle nur in Ruhe ihre „Liebe“ zur Physik leben können. Einer der wenigen, der hinter die Fassade blickte, war der niederländische Physiker Dirk Coster. Er organisierte für sie die Flucht und gratulierte justament ihr, als Hahn den Nobelpreis bekam. Es sei „schade, dass ich Sie 1938 aus Berlin entführt habe“, schrieb Coster damals charmant - „sonst wären Sie auch dabei gewesen. Was sicher gerechter gewesen wäre.“

Lukas Zimmer, ORF.at

Links: