Der Erste Weltkrieg in Wien

Für Alfred Pfoser von der Wienbibliothek im Wiener Rathaus steht außer Frage, dass es sich beim Ersten Weltkrieg um den „ersten totalen Krieg“ der Geschichte handelt. Im Rahmen einer derzeit in der Wienbibliothek laufenden Ausstellung und einer umfangreichen Publikation will Pfoser zeigen, welche Auswirkungen der Erste Weltkrieg auf die Wiener Bevölkerung hatte.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

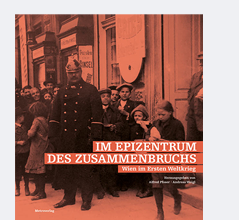

Der Befund ist eindeutig: In der Reichshaupt- und Residenzstadt herrschte nach der Anfangseuphorie schon bald der Ausnahmezustand. „Im Epizentrum des Zusammenbruchs. Wien im Ersten Weltkrieg“ lautet auch der eindeutige Titel des in Kooperation des Wiener Stadt- und Landesarchivs, des Vereins für Geschichte der Stadt Wien und der Wienbibliothek in eineinhalbjähriger Arbeit entstandenen Dreikilobuchs, mit dem auf knapp 700 Seiten mit 60 Beiträgen von 50 Autoren sowie mit an die 600 Abbildungen ein umfassendes Bild von der Wiener „Heimatfront“ gezeichnet wird und damit eine Lücke in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dieser Zeit geschlossen werden soll.

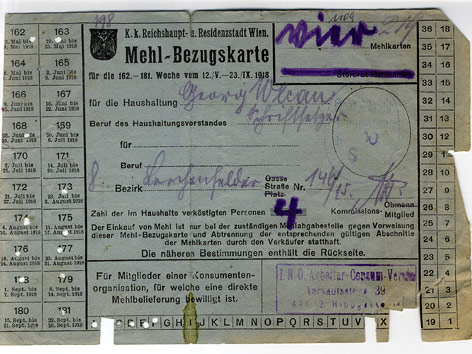

Wienbibliothek

Grundnahrungsmittel wie Mehl waren in Wien nur noch mit Bezugskarte erhältlich

Geschlossene Schulen, offene Theater

„Wir wollten kaleidoskopartig auf die unterschiedlichsten Themen und Lebensbereiche eingehen und möglichst viele Aspekte des Lebens und Überlebens in dieser Stadt behandeln“, sagte Andreas Weigl, gemeinsam mit Pfoser Herausgeber des im Metroverlag erschienenen Bandes.

Der Bogen reicht von der Demographie (rund 25.000 Wiener starben an der Front, mehr als doppelt so viele Opfer waren durch kriegsbedingte Mangelerkrankungen in der Hauptstadt selbst zu beklagen) bis zum Sport, von der Propaganda bis zum Kulturleben: Um den schönen Schein zu wahren, wurden im Kriegswinter 1916/17 zwar Schulen und Volksbildungshäuser aufgrund des Kohlemangels geschlossen, nicht aber die Theater.

Katastrophaler Versorgungsengpass

Ein Thema zieht sich jedoch durch das ganze Buch, das besonders augenfällig macht, welche Auswirkungen dieser Krieg auch auf die „Daheimgebliebenen“ hatte: Die Nahrungsmittelversorgung der zeitweise bis auf über 2,4 Millionen Menschen angewachsenen Hauptstadt war schon bald katastrophal. „Für mich sind die aussagekräftigsten Bilder jene Fotos, welche die Sicherheitswache von den Warteschlangen vor Marktständen und Geschäften aufgenommen hat“, sagte Pfoser.

Metro Verlag

Lange Menschenschlangen prägten das Bild vor den Wiener Markthallen

„Ab dem Spätherbst 1915 stellen sich täglich, teilweise ab Mitternacht, 300.000 bis 500.000 Wiener, meist Frauen und Kinder, um Lebensmittel an.“ Bauern in umliegenden Gemeinden stellten Warnschilder und eigene Landwehren gegen die Scharen von Hamsterern aus der Großstadt auf.

Buchhinweis:

Metro Verlag

Alfred Pfoser, Andreas Weigl: Im Epizentrum des Zusammenbruchs. Wien im Ersten Weltkrieg, Metroverlag, 692 Seiten, 35 Euro.

„An der Kippe zur Revolution“

Auch Polizeiberichte jener Zeit zeichnen eine Ausnahmestimmung, die immer wieder in Streiks mündete. „Wien stand an der Kippe zu einer revolutionären Situation wie in Sankt Petersburg“, so Pfoser. Daneben verschärften sich die ohnedies schwelenden Nationalitätenkonflikte in der Stadt, die von Flüchtlingen überschwemmt wurde und in deren Spitälern und in zu Lazaretten umfunktionierten öffentlichen Gebäuden Hunderttausende Verletzte behandelt wurden.

Dennoch herrschte „eine weitverbreitete apathische Grundhaltung, bei der das Überleben im Vordergrund stand“. Auch politisch sei kein revolutionärer Druck entstanden. Der Wechsel verlief demokratisch. Im Mai 1919 wurde der christlich-soziale „Kriegsbürgermeister“ Richard Weiskirchner ganz normal abgewählt. Mit Jakob Reumann als erstem sozialdemokratischen Bürgermeister begann die Ära des „Roten Wien“.

„Archiv des Untergangs“

Die im Buch behandelten Themen kann die Schau „Wohin der Krieg führt. Wien im Ersten Weltkrieg 1914 - 1918“ im kleinen Ausstellungsraum der Wienbibliothek im Rathaus nur anreißen. Die Kuratoren Sylvia Mattl-Wurm, Alfred Pfoser und Gerhard Murauer haben dafür auf die von Bürgermeister Weiskirchner beauftragte „Kriegssammlung“ der städtischen Sammlungen zurückgegriffen. Im Bewusstsein, einen weltgeschichtlichen Umbruch mitzuerleben, wurden Zeugnisse der „Großen Zeit“ im Rahmen einer wahren öffentlichen und privaten Sammlerwut zusammengetragen.

Metro Verlag

Parkanlagen wurden zu Äckern

Plakate und anderes patriotisches Propagandamaterial wie Vivatbänder, Kriegsspiele, Abzeichen und Bildpostkarten werden in der Schau kontrastiert mit Dokumenten, die eine Stadt im Überlebenskampf zeigen - ohne Autos und Fiaker, die Geschäfte und Restaurants geschlossen, die Menschen unterernährt und sterbenskrank. Tuberkulose und Spanische Grippe wüteten in Epidemien, und auch wer überlebte, war gezeichnet.

Die gegen Kriegsende erhobenen Körperdaten von Jugendlichen entsprachen jenen von Menschen aus dem späten 18. Jahrhundert. Statt einen Aufbruch in eine neue Zeit zu bringen, hatte der Erste Weltkrieg die Menschheit in ihrer Entwicklung zurückgeworfen. Die „Zeit“ erinnert in diesem Zusammenhang an die einstige Intention der Wiener „Kriegssammlung“ - galt es doch „den Nachruhm eines Wiener Heldenzeitalters“ zu sichern. Erreicht worden sei mit „einem Archiv des Untergangs“ schließlich genau das Gegenteil.

Links: