„Unheimliches Glücksgefühl“

Bei dem spektakulären Kunstfund in München sind auch bisher völlig unbekannte Meisterwerke entdeckt worden. Die Sammlung sei von außerordentlicher ästhetischer Qualität und großem wissenschaftlichen Wert, sagte die Kunsthistorikerin Meike Hoffmann von der Forschungsstelle „Entartete Kunst“ der Freien Universität Berlin bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Augsburg.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Mehrere Bilder berühmter Avantgarde-Künstler wie Otto Dix und Marc Chagall waren nach Hoffmanns Worten bisher gänzlich unbekannt und nicht in Werkverzeichnissen erfasst - darunter etwa ein Selbstporträt von Dix. Der Fund sei „definitiv objektiv eine Erweiterung des Werkverzeichnisses“, sagte die Dix-Expertin und Direktorin der Kunsthalle Mannheim.

APA/AP/Kerstin Joensson

Marc Chagall (1887 bis 1985), Gouache einer allegorischen Szene

Hoffmann sagte, das bisher unbekannte Chagall-Bild sei von einem „ganz besonders hohen kunsthistorischen Wert“. Es handle sich um eine allegorische Szene, deren Herkunft noch nicht eindeutig bestimmt sei. Das Bild datiere wohl auf Mitte der 1920er Jahre. Die Bilder entdeckt zu haben sei „natürlich ein unheimliches Glücksgefühl“, sagte Hoffmann. Die Forschung zu den einzelnen Künstlern werde davon sehr profitieren.

Bis ins 16. Jahrhundert

Hoffmann rechnet damit, dass die Ermittlungen, bei welchen Bildern es sich um Raubkunst handelt, noch lange andauern werden. Zu den beschlagnahmten Bildern gehören nicht nur Werke der klassischen Moderne, sondern auch deutlich ältere Bilder, sagte Hoffmann. Auch Bilder des 19. Jahrhunderts seien dabei gewesen. Das älteste Werk stamme aus dem 16. Jahrhundert.

Hoffmann sagte, alle Bilder seien nach ihrem Eindruck echt. Es gebe „überhaupt keine Anhaltspunkte“, dass es sich um Fälschungen handle. Nach Angaben des Augsburger Oberstaatsanwalts Reinhard Nemetz beschlagnahmten die Behörden 1.285 ungerahmte und 121 gerahmte Bilder. Zum geschätzten Wert der Sammlung machte er keine Angaben.

APA/AP/Kerstin Joensson

Max Liebermann (1847 bis 1935), Gemälde, zwei Reiter am Strand

Gemälde „fachgerecht gelagert“

Begonnen hat alles am 22. September 2010 bei einer nächtlichen Fahrt Gurlitts mit dem Schnellzug von Zürich nach München. Zwischen Lindau und Kempten kontrollierten Zollbeamte zufällig den 79-Jährigen und fanden 9.000 Euro. Erst ab 10.000 Euro müssen hohe Bargeldsummen angemeldet werden. Doch der Betrag machte die Zollbeamten stutzig - manchmal unterbieten laut Zolldirektor Siegfried Klöble Täter gezielt die Bargeldgrenze.

APA/AP/Kerstin Joensson

Henri Matisse (1869 bis 1954), Gemälde einer sitzenden Frau

Es vergingen noch fast eineinhalb Jahre, bis die Ermittler einen Durchsuchungsbeschluss erwirken konnten. Am 28. Februar 2012 durchsuchten sie Gurlitts Schwabinger Wohnung. Die war aus Sicht des Zolls perfekt gesichert - nämlich gar nicht. „Die Geheimhaltung ist die beste Sicherung“, sagte Klöble. In einem Raum stießen die Ermittler auf die Bilder.

„Die Gemälde waren in diesem Raum fachgerecht gelagert und in einem sehr guten Zustand“, sagte Klöble. Hoffmann ergänzte, die Bilder seien zum Teil verschmutzt gewesen, aber nicht beschädigt. Die Gemälde seien derzeit nicht in einem Depot in Garching bei München gelagert, sondern anderswo untergebracht. Der Ort wird geheim gehalten.

Bilder bleiben unter Verschluss

Elf der 1.406 beschlagnahmten Werke wurden am Dienstag in Augsburg offiziell vorgestellt. Fotos der restlichen Werke der Kunstsammlung sollen nicht online gestellt werden, sagte Nemetz. Denn das könnte die Interessen von Anspruchsberechtigten verletzen. Für den Rechtsexperten und Kunstsammler Peter Raue ist es hingegen unverständlich, warum die Bilder nicht veröffentlicht werden. Das würde deren Identifizierung erheblich erleichtern, sagte Raue im Ö1-Interview - mehr dazu in oe1.ORF.at.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland verlangte unterdessen eine minuziöse Aufklärung der Hintergründe. „Die Reise, die diese Gemälde hinter sich haben“, müsse genau rekonstruiert werden, „um die rechtmäßigen Besitzer oder deren Nachkommen ausfindig zu machen“, sagte der Ratsvorsitzende Dieter Graumann der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (Dienstag-Ausgabe).

APA/AP/Kerstin Joensson

Canaletto (1697 bis 1768), Radierung, Ansicht von Padua

Kunsthändler im NS-Auftrag

Die Kunstsammlung entstammt dem Besitz von Hildebrand Gurlitt, der nach dem Krieg stets behauptet hatte, seine Sammlung sei in Dresden verbrannt. Nach der Ausstellung über „entartete Kunst“ 1937 in München beauftragten die Nationalsozialisten mehrere Kunsthändler mit dem Verkauf der Werke zur Devisenbeschaffung. Den Zuschlag erhielt unter anderen Hildebrand Gurlitt.

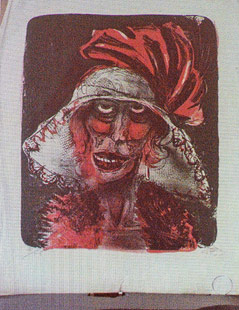

APA/AP/Kerstin Joensson

Otto Dix (1891 bis 1969), Farblithographie, Motiv einer älteren Dame

Der aus Dresden stammende Gurlitt gehörte einer Familie von Künstlern und Galeristen an. Nach dem Studium übernahm er 1925 die Leitung der Kunstsammlung in Zwickau und engagierte sich vor allem für zeitgenössische Kunst. Auf Druck der Nationalsozialisten wurde er 1930 abgesetzt - auch wegen seiner jüdischen Wurzeln.

Dennoch wurde Gurlitt später damit beauftragt, Werke für die von Hitler angestrebte Kunstsammlung in Linz aufzukaufen. Nach der Münchner Ausstellung verkaufte er im Auftrag des Reichspropagandaministeriums zusammen mit seinem Cousin Wolfgang Gurlitt (1888 bis 1965), Galerist in Berlin, die Werke „entarteter Kunst“ im Ausland. So gelangten Hunderte Schätze in die Schweiz, nach Frankreich und Norwegen.

Wolfgang Gurlitt und die Neue Galerie

Wolfgang Gurlitt gründete in Linz nach dem Krieg mit seiner teils in der NS-Zeit zusammengetragenen Sammlung die Neue Galerie der Stadt. Seine Sammlung wurde 1953 angekauft. Aus der Neuen Galerie wurde das heutige Lentos Kunstmuseum, das zuletzt meinte, dass es keine Konnex zwischen den Geschäften Hildebrand Gurlitts und Wolfgang Gurlitts gegeben habe. Nach Darstellung der Forschungsstelle „Entartete Kunst“ an der FU Berlin gehörten Hildebrand und Wolfgang Gurlitt zusammen mit Ferdinand Möller, Karl Buchholz und Bernhard A. Böhmer zu den zentralen Figuren des NS-Kunsthandels.

Links: