Die raue See der Vergangenheit

Der Aufwand war kein kleiner: Österreichische und russische Künstler hielten sich tage-, manche sogar wochenlang auf dem ehemaligen russischen Atomeisbrecher „Lenin“ in Murmansk auf, um Werke zu installieren, die großteils eigens für die Ausstellung dort geschaffen worden waren. Nun wird die Frage beantwortet, warum genau diese Schau genau dort stattfinden muss - wo sie doch eigentlich Teil der Moskauer Biennale ist.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Stella Rollig, die Direktorin des Linzer Museums Lentos, war für die Einladung und Betreuung der österreichischen Künstler zuständig. Bei der Eröffnung in Murmansk fehlte sie dennoch, weil sie wegen Visaproblemen auf dem Moskauer Flughafen festsaß. Aber in ihrem Einleitungstext für den Katalog der Ausstellung beantwortet Rollig genau diese Frage. Schließlich habe sie mit einem Ausstellungsprojekt im Vorfeld noch nie so viel Staunen und Verwunderung hervorgerufen.

Es gebe für Künstler gleich mehrere naheliegende Anknüpfungspunkte an die „Lenin“. Zunächst einmal verbinde die Geschichte Österreich und Russland, das höre mit 1955 nicht auf. Dann sei natürlich die Atomenergie ein nach wie vor brisantes Thema, an das eine künstlerische Annäherung spannend sein könne. Und schließlich sei Russland, zumal Murmansk, mit seiner „sozialen, historischen und ökonomischen“ Verortung als postsozialistische Region ein dankbarer Nährboden für Kunst.

ORF.at/Simon Hadler

Murmansk, von der „Lenin“ aus gesehen: ein dankbarer Nährboden für Kunst

Tanz der Repräsentanz

Ein Beispiel für jemanden, der sich mit letzterer Thematik beschäftigt, ist Marko Lulic. Auf der „Lenin“ gibt es neben dem großen Repräsentationsraum, wo Staatsgäste empfangen wurden, auch noch einen kleinen Repräsentationsraum, eigentlich so etwas wie ein dekadentes Raucherkammerl, mit Couch, einem Tischchen mit eingearbeiteten Schachbrettern und sogar einem offenen Kamin.

Dort steht jetzt während der Ausstellungsdauer ein schlichter Fernseher - der Lulic’ gar nicht schlichtes Videokunstwerk zeigt. Lulic sagte bei der Präsentation auf dem Schiff, dass er wohl eingeladen worden sei, weil er sich in seinem Werk oft mit Denkmälern beschäftige. Und längst ist die „Lenin“, der man bereits vor Jahren den Reaktorantrieb ausgebaut hat, ein Museum und für die Murmansker ein Denkmal, das die Größe und den Glanz vergangener Tage symbolisiert.

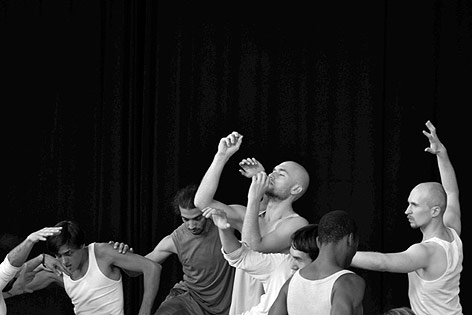

Yuri Palmin

Marko Lulic: Kunsttanz, nicht Tanzkunst - die Gesellschaft und ihre Opfer

Die Opferlämmer der glorreichen Geschichte

Die „Lenin“ war der Stolz der Sowjetunion - die für ihre ausufernde Erinnerungs- und Repräsentationskultur bekannt war. Lulic zeigt nicht von ungefähr genau hier seine Version von Igor Strawinskis Ballett „Le sacre du printemps“. Bei ihm ist das Opfer ein junger Mann - nicht wie im Original eine Jungfrau. Das Video zeigt einen Tanz, wobei Lulic darauf besteht, kein Choreograph zu sein. Er schaffe ein Kunstwerk mit Tänzern - das sei ein wichtiger Unterschied, mit Choreographen kann und will er nicht konkurrieren.

Der Kontrast zwischen dem Video und seiner prunkvollen Umgebung könnte nicht größer sein. Lulic liefert keine Interpretation mit - warum sollte er auch. Aber es gibt eine naheliegende Assoziation: dass man bei allem Pomp und technischem Firlefanz auf die Opfer, die ein solches Regime unweigerlich auch braucht, um sich nach innen argumentieren zu können, nicht vergessen sollte. Totalitär - darin stecken totaler Bombast, totale Größe, totale Technik, aber auch totale Brutalität. Und die Erinnerungskultur rund um die „Lenin“ blendet letzteren Aspekt aus, hier geht es nur um Nostalgie - um nicht die viel zitierte „Ostalgie“ zu strapazieren.

ORF.at/Simon Hadler

Ein Originalplakat im Kommunikationsraum der „Lenin“: So sah man die glorreiche Erschließung des Nordmeers in der Sowjetunion

Die da oben, die da unten

Auch Isa Rosenbergers Kunstwerk speist sich aus einem Wechselspiel zwischen offiziellem Erinnern und persönlicher Erinnerung. Ihre Videoarbeit wird im großen Mannschaftsraum gezeigt, der einer schlichten Werkskantine gleicht. Auf der „Lenin“ wird der Unterschied zwischen „denen da oben“ in den Repräsentationsräumen und „denen da unten“ in den Mannschaftsräumen besonders augenfällig, auf kleinstem Raum.

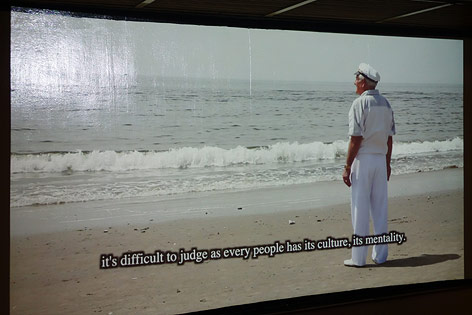

ORF.at/Simon Hadler

Isa Rosenberger: „Vladimirs Reise“. Ein russischer Kapitän in Brighton Beach

Rosenbergers fünfzehnminütiger Film ist gleichzeitig Videokunst und ein Stück wertvoller Oral History. In New York, in Brighton Beach, wo es eine starke russische Community gibt, hat sie den ehemaligen Kapitän der Handelsflotte, Vladimir K., aufgetan. Im Interview mit ORF.at sagt Rosenberger, dass der Blick aus der Diaspora noch einmal eine neue Ebene eröffne zwischen offizieller Geschichtsschreibung und persönlicher Erinnerung.

Ihr Video sei eine Geschichte über das Reisen. Das Gespräch und Aufnahmen von Russia Town werden gegengeschnitten mit historischen Aufnahmen. Richard Nixon erwähnte bei einem Besuch in Moskau die „Lenin“ - die er selbst besucht hatte: „Alaska und die Sowjetunion sind nur 40 Meilen voneinander entfernt. Sehr wenig Eis für die kraftstrotzende ,Lenin‘. Die beiden Nationen müssen zusammenarbeiten, um das Eis zwischen ihnen zu brechen.“ Rosenbergers Kapitän, der sonst nur Russisch spricht, kommentiert den großen Pathos lapidar auf Englisch: „It’s PR!“

ORF.at/Simon Hadler

Werke des Murmansker Künstlers Wladimir Kumaschow

Die Gemälde der Murmansker

Die Kantine wurde schon früher als Kino genutzt. Nun sind dort neben Rosenbergers Werk auch Bilder von Künstlern aus Murmansk zu sehen. Simon Mraz - die Ausstellung ging auf die Initiative des österreichischen Kulturattaches in Moskau zurück - war für die Einladung der russischen Künstler zuständig. Ihm sei es besonders wichtig gewesen, sagte er bei seinem Rundgang durch die Schau, auch ansässige Künstler um Beiträge zu bitten.

Immerhin betrete man ja nicht Neuland - auch im hohen Norden Russlands gibt es Kunstschaffen. Die Gemälde der Murmansker Künstler fallen völlig aus dem Rahmen der sonstigen Werke - aber ohne sie wäre die Ausstellung nicht vollständig. In unterschiedlichen Stilrichtungen sieht man etwa einen Leuchtturm im Nordlicht oder die „Lenin“, wie sie sich wacker durchs Eis kämpft. Es ist ein Spiel mit Farben und Strukturen, abseits gesellschaftskritischer Standpunkte.

Matrosen und ihr Heimweh

In einem Durchgang, wo die Matrosen Wasser trinken und Hände waschen konnten - also an einem peripheren Ort selbst in der peripheren Umgebung eines nicht mehr gebrauchten Schiffs in Murmansk -, verleiht die französische Künstlerin Catherine Charreyre dem Ausdruck, was im großen Andenken an die majestätische „Lenin“ sonst keinen Platz hat, aber das Leben an Bord ausmachte - und für die Crew, die dort weiterhin Dienst tun muss, weil das Schiff im Wasser liegt, noch immer ausmacht: die Gedanken der Matrosen.

ORF.at/Simon Hadler

Catherine Charreyre: „The icebreaker Lenin sailor’s 10 thoughts“

Solche Gedanken hat sie in einem Hochhaus mit verschiedenen Räumen auf verschiedenste Weise dargestellt, als hängende kleine Bildchen, als Steine, als Gedankenstreifen. Und von außen kann man mit einer bereitgestellten Taschenlampe in diese Gedankenräume hineinleuchten und so in die Welt der Seefahrer eintauchen. Das wäre eine an sich schon nette Idee gewesen, für die Künstlerin war sie - das betonte Charreyre bei der Präsentation - aber nicht bestechend genug.

Charreyre befragte andere Menschen darüber, was sie glauben, dass Matrosen auf hoher See besonders beschäftigt. Das können Gedanken an die Liebste genauso sein wie Sorgen über die Sicherheit. Es sind also gemutmaßte Gedanken und keine echten, die man sieht - ein Spiel mit Vorurteilen, Fern- und Heimweh. Ihr komplexes und darüber hinaus optisch ansprechendes Werk ist eine der spannendsten Arbeiten auf der „Lenin“.

Zwingende Orte für die Kunst

Mraz, dem man die überbordende Begeisterung für die Künstler und ihre Werke genauso anmerkt wie jene für die „Lenin“ und ihre Crew samt Kapitän, schreibt in seinem Beitrag für den Katalog, dass er Kunst stets gerne an die Peripherie bringe, an Orte, „die durch ihre Geschichte und Monumente Kunst entstehen lassen, Künstler inspirieren, Themen vorgeben, die Vergangenes/Bewahrtes in der Gegenwart so greifbar machen, dass es zur künstlerischen Werksgelegenheit wird“. Die Frage, ob sich der ganze Aufwand auszahlt, ist naheliegend. Man kann sie ohne Umschweife mit Ja beantworten.

Simon Hadler, Murmansk, ORF.at

Links: