Von Schirach im Interview

Bei einem Gespräch in Berlin hat Schriftsteller Ferdinand von Schirach gezeigt, dass er kaum Tabus kennt - sei es beim „komischen Begriff“ Schuld, von dem man eben in der Kirche höre und dann damit aufwachse, bei Pornografie und Folter bis hin zu der Unfähigkeit, sich selbst verzeihen zu können. Ein Tabu bleibt allerdings: Ferdinand von Schirach selbst.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Sie haben dem Roman ein Zitat vorangestellt: „Sobald sich das Licht der Farben Grün, Rot und Blau in gleicher Weise mischt, erscheint es uns als Weiß.“ Was hat es damit auf sich?

Von Schirach: Das ist ein Zitat von (Hermann von) Helmholtz aus seiner Farbenlehre, das immer noch gültig ist, und auch die einzelnen Abschnitte des Buches sind mit Farben überschrieben. Das liegt daran, dass einer der beiden Helden in dem Roman eine sogenannte Synästhesie hat. Das bedeutet, dass in seinem Kopf verschiedene Wahrnehmungen falsch miteinander verknüpft sind. Wenn Sie etwas riechen, haben Sie den Geruch in der Nase.

Der Synästhetiker hat diesen Geruch und gleichzeitig eine Farbe, die in ihm aufsteigt, oder er hört einen Ton und fühlt dabei eine Farbe. Das haben so ungefähr zwei bis drei Prozent der Bevölkerung, dass man eben alle möglichen Dinge mit Farbe verknüpft, zum Beispiel auch Erinnerungen oder Menschen haben eine bestimmte Farbe. Und nun bedeutet das in diesem Buch, dass den verschiedenen Personen verschiedene Farben zugeordnet sind. Und am Ende, wenn man das Licht dieser Farben miteinander mischt, entsteht „Weiß“, und dieses „Weiß“ ist dann das letzte Kapitel, wo sich alles auflöst.

Um welches Tabu geht es in dem Roman „Tabu“?

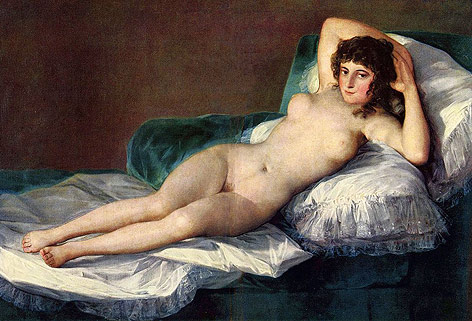

Von Schirach: Es geht um ganz viele verschiedene Tabubrüche in diesem Buch. Einmal gibt es einen Selbstmord in der Familie, der verschwiegen wird. Dann gibt es den Beginn der Pornografie, das war, als „Die nackte Maja“, ein Bild von Goya, gemalt worden ist. Das war die erste Frau, deren Schamhaar man auf einem Bild gesehen hat, und das war sozusagen auch der Beginn der Pornografie, was zumindest damals ein Tabu war. Dann gibt es ein Tabu, wo es um die Frage eines möglichen Geschwisterinzests geht, dann gibt es ein Tabu des Mordes, dann gibt es ein Tabu um die Folter.

Public Domain

La maja desnuda, Francisco Jose de Goya y Lucientes (1797 - 1800)

Folter ist eines der großen Tabus in der Rechtswissenschaft und überhaupt im Recht. Wir dürfen nicht foltern, und trotzdem gibt es Situationen, in denen es getan und diskutiert wird. Aber das eigentlich große und entscheidende Tabu ist, dass wir glauben, dass wir in unserer Gesellschaft sicher seien, das wird uns vorgespiegelt - von der Politik, von den Versicherungen, von allen möglichen Lebensumständen, und in Wirklichkeit sind wir nicht sicher, und es ist ein Tabubruch, das zu sagen. Und vielleicht sogar auch, das zu verstehen.

Wieder beschäftigt Sie das Thema Schuld?

Von Schirach: In diesem Buch geht es nicht um die Frage, wie hoch ist die Schuld von dem einen oder dem anderen, sondern es geht um die Frage „Was ist Schuld?“, was eine ganz andere Frage ist. Was ist das überhaupt, komischer Begriff: „Schuld“. Wir hören das in der Kirche und wachsen damit auf.

Der Anwalt, der zweite Held in diesem Buch, sagt ja irgendwann einmal, dass wir allen Leuten vergeben können - Schuld vergibt man ja: Wir können unseren Feinden vergeben, und wir können unserer Frau vergeben, wenn sie fremdgeht, nach einiger Zeit. Den einzigen, denen wir nicht vergeben können, das sind wir selbst. Und daran scheitern wir. Und wieso scheitern wir daran? Wir wissen, wenn wir nachts wach liegen, dass wir irgendwann irgendetwas Blödes gemacht haben, und wir können es uns selbst nicht verzeihen. Warum ist das so? Das ist eine interessante, hoffe ich, interessante Frage.

Wie schreiben Sie?

Von Schirach: Beim Schreiben ist es so, dass Sie ganz für sich sind. Es gibt nur Ihren Text, der vor Ihnen liegt oder auf dem Computer ist und der ja aus sich selbst entsteht, aus Ihnen selbst entsteht der Text. Und irgendwann beginnen Sie auch in diesem Text zu leben. Er wird ein Teil von Ihnen. Sie kennen die Figuren und die Stimmung. Sie gehen vielleicht etwas essen, und dann kehren Sie wieder zu Ihrem Text zurück. Das hat etwas unglaublich Schönes.

Andreas Pein

Ferdinand von Schirach

Inwieweit hat Ihre juristische Arbeit Ihren literarischen Stil geprägt? Auf welche Art gehen Juristen mit Worten anders um als andere?

Von Schirach: Gar nicht, würde ich sagen. Überhaupt nicht. Die juristische Sprache ist eine Kunstsprache, so wie die medizinische Sprache. Die besteht aus Fachbegriffen. Wenn ich zu einem Richter sage: Das ist ein Raub, dann ist das ein ganz kompliziertes juristisches Gebilde: „Raub“. Das klingt nur ganz präzise, aber es ist unendlich schwierig, weil: Was ist die Abgrenzung zwischen Raub und räuberischer Erpressung? Da gibt es sechs Theorien, und der Bundesgerichtshof hat wieder andere. Das Schreiben und das juristische Schreiben, das sind zwei unterschiedliche Dinge.

Hinweis

Die entsprechende Interviewpassage ist auf der ARD-Mediathek bei Minute 10:22 nachzuhören.

Im Interview mit RBB haben Sie „Tabu“ als „schonungslosen Roman“ über sich selbst angekündigt. Ferdinand von Schirach als Ankläger von Ferdinand von Schirach?

Von Schirach: Das habe ich nicht. So etwas würde ich niemals sagen.

Drei Kurzgeschichtensammlungen und zwei Romane: Was kommt nun?

Von Schirach: Was nun kommt, das weiß ich noch nicht. Ich bin froh, dass ich das schon mal geschafft habe. Ich weiß nicht, was jetzt kommt.

Die Fragen stellten Karoline Thaler, ORF, und Lukas Zimmer, ORF.at

Links: