Weihnachten als Glaubensfrage

Warum Weihnachten feiern? Diese Frage stellte sich schon in jener Zeit, in der sich das Christentum im römischen Reich zur Staatsreligion formierte. Für die Urchristen waren die Todestage ihrer Märtyrer ein entscheidendes Kriterium, nicht deren Geburtstage.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Findet der „Geburtstag“ Christi nicht, wie Prediger des 5. Jahrhunderts argumentierten, mit seinem Eintritt in die jenseitige Welt statt? Auch der Todestag eines Heiligen wird als „natalis“ (Geburtstag) bezeichnet.

APA/ORF.at

Die Schauplätze der ersten wichtigen Weihnachtsfeste im 4. Jahrhundert nach dem Konzil von Nicäa

Dass man im 4. Jahrhundert, als das Christentum im römischen Reich eine junge Staatsreligion wird, Weihnachten feiert, hat nicht zuletzt einen „religionspolitischen“ Grund. Es geht um die Durchsetzung der Lehren des Konzils von Nicäa (325) gegen verschiedene parallel laufende Ansichten zur Natur von Jesus Christus. So vertreten in der Zeit die Arianer die Auffassung, dass Gottvater und Jesus nicht von gleichem Wesen sind und damit nur Gottvater die göttliche Natur zukommt.

Der Kampf um die richtige Lehre

Der Streit zwischen Arianern und den Anhängern der Trinität prägt die Kirchengeschichte des gesamten 4. Jahrhunderts, also gerade in der Zeit zwischen Anerkennung des Christentums als zugelassene Religion bis zur Durchsetzung des römischen Katholizismus zur Staatsreligion, etwa durch den Erlass im Jahr 392. In der ersten Hälfte hatte der Arianismus gerade politisch die stärkere Stellung inne - so folgten Kaiserhaus und kaiserliche Garden unter Konstantin II. der arianischen Lehre.

Es war letztlich auch ein lokaler Streit zwischen Bischof Alexander von Alexandria und Arius, dem Begründer der arianischen Lehre, die Kaiser Konstantin veranlassten, zur Einigung der Streitparteien das erste ökumenische Konzil von Nicäa einzuberufen. Ergebnis des Konzils ist die Durchsetzung der Trinitätslehre.

Public Domain

Kaiser Konstantin entrollt den Text mit dem Bekenntnis von Nicäa. Die Grabenkämpfe zwischen verschiedenen christlichen Richtungen bleiben vorerst bestehen.

Ab etwa 360 setzt sich die Lehre der Trinitarier im Reich zunehmend durch. Klarere Definitionen der Begriffe sollten sprachliche Missverständnisse zwischen griechischer und lateinischer Kirche ausräumen. Die ersten Weihnachtspredigten dienen ebenfalls dem Zweck der Durchsetzung der Trinitätslehre.

Weihnachten erreicht Konstantinopel

Als Gregor von Nazianz um 380 das Weihnachtsfest in Konstantinopel feiert, richtet er seine Predigt zu Weihnachten und zur Epiphanie genau für die Lehre von der Dreieinigkeit und gegen die - seiner Meinung nach - Irrlehren des Arianismus aus. In Nordafrika, im Gebiet des heutigen Algerien, wirkt zu dieser Zeit der Optatus von Mileve, der sich um eine Versöhnung der neuen Staatskirche der Römer mit der in Nordafrika wirkenden christlichen Strömung der Donatisten bemüht, welche den römischen Kaiser in religiösen Fragen nicht als Autorität akzeptiert.

Im 9. Jahrhundert findet man Bezüge auf eine Weihnachtspredigt des Hl. Optatus, die dieser im Jahr 363 gehalten haben soll. Unklar bleibt, wie viel von dieser Predigt im Original erhalten ist und wie viel Kopisten später zu dieser Predigt hinzugefügt haben. So bezieht sich die Predigt auch auf den Bethlehemitischen Kindsmord unter Herodes. Optatus könnte damit ein Signal an Christen gesetzt haben, sich zu ihrem Glauben zu bekennen. Ebenso könnte das auf donatistische Spuren verweisen, weil sich gerade diese Lehre aus dem Schicksal einer verfolgten Glaubensgruppe entwickelt hatte.

Der „Goldmund aus Antiochia“

Einer der einflussreichsten Wortführer am Ende des für die Kirche so heiklen 4. Jahrhunderts ist der bei seinen Gegnern gefürchtete Johannes Chrysostomus, der „Goldmund“ aus Antiochia. In den 80er Jahren des 4. Jahrhunderts wurde Johannes die Aufgabe übertragen, die Predigt bei der ersten offiziellen Weihnachtsfeier in Antiochia (heute Syrien) zu halten. Das Fest war dort erst vor kurzem eingeführt worden - und es scheint auch einige Widerstände gegeben zu haben. Eine überzeugende Weihnachtspredigt schien also gefragt zu sein.

„Gott erschien im Fleisch auf der Erde und lebte zusammen mit den Menschen“, heißt es gleich zu Beginn der Predigt, die sich in alttestamentarischen Ankündigungen der Propheten verortet. Neu und alt sei das Fest der Geburt Christi: neu, weil es erst seit wenigen Jahren gefeiert werde, alt hingegen, weil es „den ältesten Festen ebenbürtig ist“. Chrysostomus berichtet, dass das Fest bereits im Westen des Reiches gefeiert werde. Genannt wird die Stadt Gades, das heutige Cadiz. Und er führt die Volkszählung des Quirinius aus dem Lukas-Evangelium ins Treffen.

Biblische Berechnung des Geburtstages

Auf der Grundlage der Evangelien will er den Geburtstag Jesu errechnen. Chrysostomus argumentiert ausgehend von der Prophezeiung an Zacharias und seine Frau Elisabeth, dass sie einen Sohn haben werden. Zacharias versieht laut Lukas-Evangelium den Priesterdienst, als der Engel des Herrn an die rechte Seite des Räucheraltares tritt.

Indem Chrysostomus Zacharias zum Hohepriester erhöht, weil nur dieser den Zugang zum Allerheiligsten habe, kann er auch die biblischen Schilderungen zeitlich lokalisieren: Es handle sich um Jom Kippur, den Versöhnungstag, also den zehnten Tag des siebenten Monats. Durch die Verbindung zum Versöhnungstag vollzieht sich für Chrysostomus diese Prophezeiung am 25. September, und somit sind alle weiteren zeitlichen Ableitungen für ihn klar.

Public Domain

Die Verkündigungsgeschichte in der Vorstellung der italienischen Frührenaissance, hier durch Fra Angelico (heute im Museo del Prado, Madrid)

Maria erfährt wiederum im Zuge der Verkündigungsgeschichte, dass der Heilige Geist über sie kommen werde (Lk 1, 34-37). Zu diesem Zeitpunkt ist Elisabeth sechs Monate schwanger, wie es heißt. Daraus ergibt sich der 25. März - und neun Monate später die Geburt Jesu am 25. Dezember.

Geburt, Tod und Jahreszyklus

Die Annahmen von Johannes Chrysostomus sind geschickt konstruiert. Augenscheinlich bei der Datumsableitung aus biblischen Quellen ist die Übereinstimmung der Verkündigung an Maria mit dem angenommenen Tag der Passion Jesu. Das war freilich schon im 3. Jahrhundert vom Begründer der christlichen Chronografie, Julius Africanus, angenommen worden. Als gesichert gilt, dass es in christlichen Gemeinschaften kein Weihnachtsfest vor der Erhebung des Christentums zur Staatsreligion im Römischen Reich gegeben hat.

Mit einem Weihnachtsfest in Rom kann ab der Mitte des 4. Jahrhunderts gerechnet werden. Susan K. Roll datiert in ihrem Buch das erste Weihnachtsfest in Rom rund um das Jahr 336, also gut zehn Jahre nach dem Konzil von Nicäa. Im Osten des römischen Reiches ist es für ein Fest, das die Inkarnation, die Menschwerdung Gottes, in den Mittelpunkt stellt, noch zu früh. Da muss sich noch die Christologie gegen den Arianismus durchsetzen. Insofern wird es erst das Erste Konzil von Konstantinopel, das die Zeugung von Jesus von Nazaret aus dem Wesen des Vaters konsequenter festhielt.

Das Mysterium der Inkarnation

„Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit“, heißt es bei Johannes (1,16). Und die Weihnachtsfeiern ab dem späten 4. Jahrhundert stehen genau unter diesem Motto. Auch als man zur Mitte des 5. Jahrhunderts zu Weihnachten im Zuge dreier Messen erstmals eine Messe davon in der Nacht feiert.

Gott war das Wort, und das Wort war Gott. Das ist das Mysterium der Inkarnation, der Fleischwerdung des Wortes. Während die anderen monotheistischen Religionen die Präsenz Gottes über den Text erschließen, erschließt sie das Christentum im Menschen - und das zunächst über den singulären Menschen Christus.

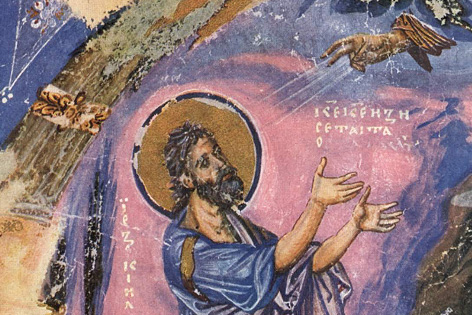

Public Domain

Gregor von Nazianz und der Auftrag für sein Wirken von oben - hier in einer Illustration zu einer frühmittelalterlichen Handschrift

Drei Aspekte der Menschwerdung

Jesus von Nazaret ist der ewige Sohn des Vaters, der geboren wurde, lehrte und heilte, litt, am Kreuz starb und von den Toten auferstand. Die Menschwerdung wird zu Weihnachten unter dem Aspekt der Geburt, zu Ostern unter dem Aspekt des Todes und der Auferstehung gefeiert - zu Pfingsten wiederum unter dem Aspekt der bleibenden Gegenwart, die auch Mittelpunkt jeder einzelnen Eucharistiefeier ist.

„Er wurde als Mensch getauft, aber er vergab als Gott Sünden – nicht weil er selbst Reinigungsriten brauchte, sondern um das Element des Wassers zu heiligen“, sagt der Heilige Gregor von Nazianz: „Er stirbt, aber er gibt Leben und zerstört den Tod durch seinen Tod. Er ist begraben, aber ist wieder auferstanden.“ Weihnachten, das machen alle weiteren großen Predigten des frühen Mittelalters deutlich, wird unter dem Aspekt der Hoffnung und des Lichts gesehen, das mit Jesus in die Welt tritt. Und wann nimmt man das Licht der Welt deutlicher wahr als in der Nacht der Wintersonnenwende?

Links: