Die Nazi-Kampagne gegen die Moderne

„Geisteskranke Nichtskönner“, für die Steuergelder verschwendet würden - mit einer langen Kampagne betrieben die Nationalsozialisten seit ihrer Machtergreifung ihren Feldzug gegen die Kunst der Moderne. Höhepunkt der polemischen Auseinandersetzung: die Schau „Entartete Kunst“, die erstmals am 19. Juli 1937 in München und später auch in Wien und Salzburg zu sehen war.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Als „entartet“ diffamierte das NS-Regime in den 1930er und 1940er Jahren Kunstwerke, deren Ästhetik nicht in das von den Nationalsozialisten propagierte Menschenbild passte. Das galt unter anderem für Expressionismus, Impressionismus, Dadaismus, Surrealismus und Kubismus.

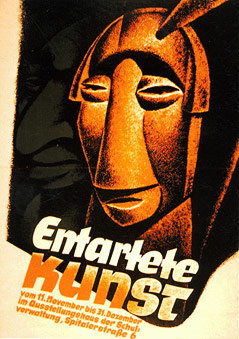

picturedesk.com/SZ-Photo/S.M.

Plakat von Rudolf Hermann für die Wanderausstellung „Entartete Kunst“ in den Jahren 1937 - 1938

Ein Begriff aus der Rassenlehre der Nazis

Ursprünglich stammt der Begriff „entartet“ aus der Rassenlehre der Nazis - in der Euthanasiebewegung des Dritten Reiches wurde er für erbkranke und behinderte Menschen verwendet. Die Übertragung der Bedeutung ins kulturelle Leben sollte den angeblich minderwertigen Charakter moderner „Verfallskunst“ anprangern. Betroffen waren in erster Linie Vertreter des deutschen Expressionismus, deren abstrakte, kontrastreiche und oft fratzenhafte Darstellungen vom NS-Idealbild des „starken“ Menschen abwichen. Mit im Visier der entarteten Kunst war auch der Österreich Oskar Kokoschka, der ja vor den Nazis ins Exil geflüchtet war - und der bei der Heimkehr nach Österreich just jene Argumente hören durfte, die man ihm auch unter den Nazis vorgehalten hatte.

Ins Visier der faschistischen Kulturwächter geriet vor allem die Dresdner Künstlergemeinschaft „Die Brücke“ mit Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Max Pechstein und Emil Nolde. Auch die Neue Sachlichkeit von Otto Dix und die Bauhaus-Schule aus der Zeit der Weimarer Republik erregten den Unmut der Nazis.

1938 wurde ein Gesetz zur Enteignung von Museen erlassen, die die Entfernung solcher Werke verweigerten. Die Künstler wurden mit Mal-und Ausstellungsverboten unterdrückt, viele kamen ins Gefängnis oder Konzentrationslager.

Auftakt zur systematischen Kunstverfolgung

Am 19. Juli 1937 startete die von Joseph Goebbels initiierte Propagandaausstellung „Entartete Kunst“. Das galt als Startschuss für die Verfolgung freier Kunst im Nationalsozialismus. Der Ort des Geschehens: die Münchner Hofgarten-Arkaden unweit des damals neu eröffneten „Hauses der Deutschen Kunst“, dem heutigen Haus der Kunst, das sich seit Jahren intensiv mit seiner Nazi-Vergangenheit auseinandersetzt.

Dass die Schau „Entartete Kunst“ im „Haus der Deutschen Kunst“ stattgefunden haben soll, ist ein weit verbreitetes Missverständnis. „Sogar ich dachte, dass die Ausstellung ‚Entartete Kunst‘ hier stattgefunden hat“, sagte Okwui Enwezor, der das Haus der Kunst seit Oktober 2011 leitet.

Dabei hätte es wohl kaum zum Kunstverständnis der Nationalsozialisten gepasst, das, was sie als „entartet“ verunglimpften, in den Tempel der Nazi-Kunst einziehen zu lassen. Und so wurde die Ausstellung „Entartete Kunst“ zur gezielten Gegenveranstaltung, nämlich schräg gegenüber des Kunsthauses in den Hofgartenarkaden.

Ausstellung mit Pranger-Charakter

In der Schau setzten die Ausstellungsmacher die Kunstwerke mit Zeichnungen von geistig Behinderten gleich oder kombinierten Bilder mit Fotos verkrüppelter Menschen. Das Ziel der Nazis: die Erregung von Abscheu und Beklemmung bei den Betrachtern und die Einstufung solcher Kunstwerke als in ihrem Sinne minderwertig. Die Schau, die bis 1941 noch durch zwölf weitere deutsche Städte zog, hatte mehr als drei Millionen Besucher. In Wien, wo die Schau im Künstlerhaus gezeigt wurde, konnte man auch binnen kurzer Zeit fast 100.000 Besucher zählen.

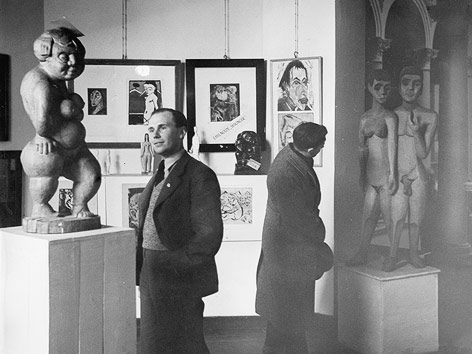

picturedesk.com/SZ-Photo/Scherl

Besucher in der Ausstellung „Entartete Kunst“ in Berlin, 1938

650 konfiszierte Kunstwerke aus 32 deutschen Museen wurden damals in München ausgestellt. Die Schau gilt auch deshalb als Anfang vom Ende der freien Kunst und der Avantgarde, weil nicht nur fast gleichzeitig die erste „Große Deutsche Kunstausstellung“ im neu eröffneten „Haus der Deutschen Kunst“ stattfand.

Auftakt zur „Säuberung“ deutscher Museen

Zusätzlich setzten auch die Beschlagnahmungen unerwünschter Kunstwerke ein, die „Säuberung“ deutscher Kunstsammlungen, wie die Nazis es nannten.

Tausende moderne Kunstwerke wurden zerstört oder ins Ausland verkauft. Betroffen waren etwa 1.400 Künstler. Berufsverbote hatte es schon früher gegeben. Nach der bildenden Kunst nahmen die Nazis sich auch die übrigen Sparten des kulturellen Lebens vor, Literatur, Theater, Musik. Ein Jahr später, am 24. Mai 1938, eröffnete die Ausstellung „Entartete Musik“.

Das Schicksal einiger beschlagnahmter Werke ist bis heute noch unklar, das von mehr als 21.000 ist aber inzwischen im Internet nachzuverfolgen - in einer Onlinedatenbank der Freien Universität (FU) Berlin. Die Forscher erhoffen sich durch die Veröffentlichung Hinweise auf bis heute verschollenen Werke und unbekannt gebliebene Künstler.

„Nazis konnten diffamierte Künstler gar nicht erkennen“

Wie uninformiert die selbst ernannten Herren über die Kunst dabei vorgingen, zeigt eine Anekdote, die das Haus der Kunst in seiner jüngst eröffneten Ausstellung „Geschichten im Konflikt“ präsentiert. „Wir haben überraschenderweise herausgefunden, dass Skulpturen von Rudolf Belling sowohl bei den ‚Großen Deutschen Kunstausstellungen‘ als auch in der Schau ‚Entartete Kunst‘ gezeigt wurden“, sagte Okwui Enwezor: „Die Nationalsozialisten konnten diffamierte Künstler also gar nicht erkennen.“

„Entartete Kunst“: 1939 in Wien

Zwei Jahre nach dem Auftakt in München war die Schau „Entartete Kunst“ in Wien im Künstlerhaus zu sehen. Einer der dort angefeindeten und diffamierten Künstler war Oskar Kokoschka, dem man in der Ausstellung einen „ausgesprochen krankhaften Charakter“ zuschrieb. Bei Kokoschka springe einem das „Morbide und Psychopathische ins Auge“.

Eigentlich hatten sich die Nazis mit der anschließenden Veräußerung der gebrandmarkten Kunst gute Devisengeschäfte ausgerechnet. Im Sommer 1939 sollte das Luzerner Auktionshaus der Galerie Fischer 125 hochkarätige Arbeiten zeitgenössischer Künstler aus deutschen Beständen versteigern. Doch die Preise für die Kunstwerke waren im Fallen.

Der Krieg tat ein Übriges, dass auch im Nachverkauf der Auktion in den Folgejahren die Preise weiter in den Keller gingen. Einen Chagall gab es damals für 20 Rappen zu haben.

Zuerst „entartet“, dann abgelehnt

In Luzern war auch Kokoschka mit dem Bild „Die Freunde“ vertreten. Im Zuge der zweiten Nachauktion in Luzern wurde es für damals 50 Mark verkauft. Erworben hatte das Bild der Berliner Kunsthändler Wolfgang Gurlitt.

Ein Teil seiner Kunstsammlung wurde nach dem Krieg zum Grundstein der 1953 ins Leben gerufenen Neuen Galerie der Stadt Linz (dem heutigen Kunstmuseum Lentos). Gurlitt sollte der erster Direktor der Galerie werden. Und er wurde in dieser Funktion ein wesentlicher Förderer seines Freundes Kokoschka auf österreichischem Boden.

Die Stadt Linz hatte namhafte Gemälde von Gurlitt erworben, darunter Gemälde und Grafiken von Klimt, Schiele, Kokoschka, Nolde, Corinth und Pechstein. Zusätzlich hatte Gurlitt Werke aus der Sammlung seiner Lebensgefährtin Lily Christiansen-Agoston für die Neue Galerie gestiftet.

Schwierige Rückkehr für einen Verstoßenen

Dass der Geist des Nationalsozialismus, was die Moderne anbelangt, auch nach 1945 nicht vorbei war, zeigt der Umgang mit der damals zeitgenössischen Kunst bzw. deren Urhebern. So wurde auch die späte Wiedereinbürgerung des 1947 zum Briten gewordenen Kokoschka zu einem hochpolitischen Akt - den nicht von ungefähr ein anderer vor den Nazis Geflohener löste: 1973 war es der damalige Bundeskanzler Bruno Kreisky, der Kokoschka auf seiner privaten Wohnsitzadresse anmeldete, um den bürokratischen Akt der Wiedereinbürgerung zu ermöglichen.

In den Köpfen Österreichs wirkte die Nazi-Punzierung von Kokoschka als „entarteter Künstler“ über 1945 fort. Kokoschkas erste Ausstellung in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg wurde erst 1951 in Linz und nicht in Wien gezeigt.

Schon davor musste Kokoschka aus der Ferne erleben, welches Kulturklima in Österreich nach 1945 herrschte. So hatte sich im Jahr 1946 der Wiener Kulturstadtrat Viktor Matejka um die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Kokoschka anlässlich des 60. Geburtstags des Künstlers bemüht - allein, die Anstrengungen blieben vergebens.

Bei der Wiedereröffnung der Österreichischen Galerie im Oberen Belvedere im Juli 1954 bekam Kokoschka einen Platz auf dem Gang, und die Expressionisten hängte man in die niedrigen Räume im zweiten Stock.

Fremdkörper im Nachkriegsösterreich

Kokoschka war als eigenwilliger Kosmopolit ein Fremdkörper in einem Land, das gerade dabei war, das „Österreichischsein“ (in starker Abgrenzung zu Deutschland) einzuüben. Zwar nahmen ab den 60er Jahren die Ankäufe von Kokoschka-Arbeiten und Aufträge an Kokoschka durch die Österreichische Galerie zu. Doch das Verhältnis beider Seiten blieb nicht frei von Missverständnissen und Pikanterien.

Noch 1986, zum 100. Geburtstag des Künstlers, gelang der Österreichischen Galerie das Glanzstück, gar keine Ausstellung zu haben. Stattdessen verbreitete man über die Austria Presse Agentur die Meldung: „Anlässlich des 100. Geburtstages von Oskar Kokoschka präsentiert die Österreichische Galerie am 1. März 1986 Alfred Hrdlickas Porträtbüste des Künstlers aus dem Jahre 1963.“

Links: