Geld für Kunst

Amanda Palmer ist von den vielen widerborstigen Künstlerinnen im Musikbusiness mit Sicherheit eine der widerborstigsten. Nun hebt sie die Selbstvermarktung im Internet auf eine neue Ebene und zeigt eindrucksvoll, dass es zum Geldverdienen keine Plattenfirma braucht.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Lange Zeit steckte die heute 36-jährige US-amerikanische Künstlerin in einem Vertrag bei Roadrunner Records fest - das zu Warner und damit zu einem der vier Major-Labels gehört. Nach ihrem Erfolg mit der Band Dresden Dolls („Coin Operated Boy“) setzte die exzentrische Palmer auf eine Solokarriere und fühlte sich bei der Plattenfirma, die vor allem mit kommerziell orientierten Bands aus dem Alternative- und (Nu-)Metal-Bereich Geld verdient, nicht mehr gut aufgehoben. Man ließ sie aber nicht gehen.

APA/EPA/Steve C. Mitchell

Palmer 2009 - typische Konzertpose

„Zu fett“ für Bauchfrei-Videos?

Stein des Anstoßes war, dass die Plattenfirma Palmer nicht erlauben wollte, in einem Video ihren Bauch zu zeigen, weil, so erzählt zumindest sie es, die Künstlerin „zu fett“ sei. Fans stellten daraufhin ein Buch mit Fotos ihrer Bäuche zusammen - und es hagelte hämische Medienberichte. Palmers eigene Reaktion: Sie schrieb 2008 das Lied „Please Drop Me“, in dem sie Roadrunner Records ordentlich durch den Kakao zieht und augenzwinkernd um ihre Entlassung fleht.

Selbstverständlich findet sich der Song auf keinem Album - aber Palmer bat eine Konzertbesucherin, das entsprechende Video auf YouTube hochzuladen, wo man es bis heute findet. „I’m tired of sucking corporate dick“, heißt es da, und „you don’t let me continue my career in peace.“

Erfolgreicher „Freiheitskampf“

Was die Plattenfirma neben der Berichterstattung über den Konflikt und neben einen enervierenden gerichtlichen Streit eher überzeugt haben dürfte, waren Palmers Ankündigung ihrer Arbeitsverweigerung - „I’m not making you any money“ - und ihr Trost - „you still have Slipknot and Machine Head and Megadeth“.

Insgesamt dürfte Roadrunner Records Palmers Aktionismus nicht ganz so witzig gefunden haben wie ihre Fans, und so erfüllte das Label 2010 ihren größten Wunsch - die Künstlerin war frei. Palmer feierte das - wie sonst - mit der Aufnahme des Songs „Do You Swear to Tell the Truth the Whole Truth and Nothing but the Truth So Help Your Black Ass“ (hier eine Liveversion auf YouTube). Zu viel Zeit habe sie, heißt es da, in ihrem Leben schon damit vertan, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollte.

Album mit Bauch-Cover

Nach dem Achtungserfolg ihres ersten selbst produzierten und vermarkteten Albums „Amanda Palmer goes down under“ (2011 - auf dem Cover zeigt Palmer ihren Bauch) mit der Ode an die weibliche Schambehaarung „Map of Tasmania“ wollte es die Musikerin dann definitiv wissen: Kann man richtig Geld machen ohne die Maschinerie eines Major-Labels?

Palmer bedient sich dazu Kickstarter.com als Plattform, dem größten jener Internetforen, in denen Musiker ihre Alben und Tourtickets verkaufen, obwohl es weder die fertige Platte noch gebuchte Konzerttermine gibt. Wird eine bestimmte, vorher genannte Summe erreicht - und also das Album produziert und die Tour geplant -, bekommen die User, was sie bestellt haben. Kommt das nötige Budget nicht zustande, wird das Geld zurückgezahlt.

Hunderttausende Dollar

Palmer nahm sich 32 Tage Zeit, um 100.000 Dollar zu sammeln. Damit will sie das bereits aufgenommene neue Album fertigstellen und vermarkten, ihre Tour vorbereiten und einen Bildband mit künstlerischen Arbeiten zusammenstellen. Je größer die Summe werde, kündigte sie an, desto toller werde die Tour, desto üppiger die Ausstattung des Albums, desto beeindruckender der Bildband. Da wird sich Palmer nun einiges einfallen lassen müssen. Die 100.000 Dollar waren innerhalb von sechs Stunden beisammen. Mittlerweile hat sie weit über eine halbe Million Dollar gesammelt, und die Summe erhöht sich stündlich.

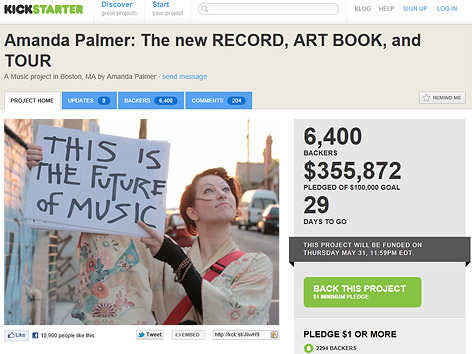

Auf Palmers Kickstarter-Seite wirbt sie mit einem charmanten Video für ihre Sache. In Stichworten, die sie auf Karton geschrieben vor die Kamera hält, erklärt sie den Hintergrund der Aktion. Vier Jahre lang hätten sie und ihre neue Band an dem Album gearbeitet, es sei das erste „große“ seit 2008. Die Plattenfirma hätte alleine für die Produktion dieses Albums mehr als 200.000 Dollar veranschlagt. Für die Promotion wären weitere 300.000 Dollar fällig gewesen. Alles Geld, das den Künstlern am Ende fehlt.

Screenshot von kickstarter.com

Amanda Palmer sammelt Geld - und setzt damit ein Zeichen

„Die Zukunft der Musik“

Da stehe sie lieber herum und schnorre per Video um Geld - Geld, das den Käufern zugutekomme, weil es sich direkt auf die Produktion auswirke, und das nicht zuletzt in die Taschen der Künstler selbst wandert und nicht in die von Plattenfirmen und vorgelagerten Agenturen. „This is the Future of Music“, schreibt sie, und „I love You“.

Dieses Wirtschaftmodell ist längst nicht mehr neu, selbst wenn man von historischen Vorläufern wie den aufklärerischen Abomodellen bei Enzyklopädien (allen voran Diderots Encyclopedie) absieht. Als erste bekanntere Musiker hatten Radiohead und Trent Raznor (Nine Inch Nails) im Netz mit ähnlichen Vertriebsformen experimentiert. Meist steht das What-you-pay-is-what-you-get-Prinzip dahinter: Den Download des Albums gibt es gratis oder wie bei Palmer um einen Dollar. Wer mehr will, bezahlt mehr. Und hier reizt Palmer die Möglichkeiten der neuen Selbstständigkeit humorvoll aus.

„Sushi vom nackten Körper essen“

Selbstverständlich gibt es das obligatorische, signierte Vinyl-Album und ähnliche Zuckerln, die das Herz von Fans höher schlagen lassen. Aber um 5.000 Dollar kommt „AFM“ („Amanda Fucking Palmer“) zur Wohnzimmerparty, wo sie verspricht, bei fast jedem Blödsinn („vielleicht sogar Sushi vom nackten Körper essen“) drei bis vier Stunden lang dabei zu sein und dabei noch ein paar Songs mit Ukulele-Begleitung vorzutragen.

Für 10.000 Dollar kommt Palmer ebenfalls zum Fan nach Hause, sie porträtiert ihn, oder es wird gemeinsam ein Bild gemalt; das Ganze bei lauter Musik und gutem Essen, und wer das möchte, dem singt sie noch ein paar Songs vor - insgesamt dauert das Event vier, fünf Stunden. Um ebenfalls 10.000 Dollar kommt die ganze Band nach Hause, um sich und den Fan mit den typischen Vintage-Kabarettkostümen zu verkleiden und gemeinsam eine Fotosession abzuhalten - und auch hier wird auf Wunsch gesungen. Der Fan bekommt zwei Riesenausdrucke von Fotos.

Bis Mittwochnachmittag wurden immerhin bereits 16 von 25 Homepartys verkauft und eine von fünf Porträtsessions mit Palmer. Der Renner ist aber das 25-Euro-Paket mit einer besonders liebevoll ausgestatteten CD samt kunstvollem Booklet. Der schnöde Ein-Euro-Download geht weniger oft über die Kickstarter-Theke.

Nichts für Anfänger

Bei der Durchsicht von Plattformen wie Kickstarter, wo auch Technikprojekte finanziert werden, und artistShare, wo vor allem Klassik- und Jazzkünstler promotet werden, fällt auf, dass das Modell oft funktioniert - aber bei weitem nicht immer und schon gar nicht für jeden. Wer noch gar keine Fangemeinde hat, wird seine Karriere alleine durch dieses Geschäftsmodell kaum zum Laufen bringen.

Zumindest etwas erfolgversprechender ist das 40 Jahre alte Rezept für Anfänger: auf kleinen Festivals spielen, mit größeren Bands auf Tour gehen und auf den Support des lokalen Radiosenders hoffen - siehe den Erfolg des FM4 Soundpark. Aber auf lange Sicht gilt: „Ohne Geld ka Musi.“ Wie Amanda Palmer zeigt, muss es nicht das Geld einer Plattenfirma sein, wenn man unverwechselbar ist und sich etwas einfallen lässt.

Simon Hadler, ORF.at

Links: