Zickenkrieg im Dschungelcamp

Der Dschungelmann Tarzan ist für Kinder seit vielen Generationen ein Held. 1912 erschien der erste Teil der Fortsetzungsgeschichte des US-Schriftstellers Edgar Rice Burroughs im „All-Story Magazine“. Vor einigen Jahren hat der Walde-und-Graf-Verlag anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums drei der insgesamt 24 Tarzan-Bücher neu aufgelegt.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Wer sich auf das Abenteuer einlässt, wird erstens überrascht sein, wie wenig die Originalgeschichte mit ihren berühmten Verfilmungen zu tun hat, - und zweitens mit der Lektüre eines durchwegs spannenden und literarisch nicht unambitionierten Stoffs belohnt. Denn die Familien- und Liebesbeziehungen im Dschungel Tarzans sind so komplex wie sein Seelenleben.

Tarzan ist der Sohn von Lord Greystoke. Seine Eltern werden von Meuterern an der Westküste Afrikas abgesetzt. Dort kommt er 1888 in einer selbst gezimmerten Hütte abseits jeder Zivilisation zur Welt. Als Mutter und Vater kurz darauf sterben, nimmt sich das Affenweibchen Kala um das Baby an. Ab diesem Zeitpunkt unterscheidet sich die literarische Vorlage von den kindgerechten Verfilmungen mit Johnny Weissmüller oder Lex Barker und auch von Disneys Tarzan (1999).

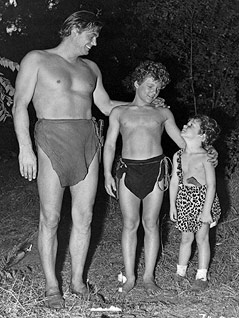

AP

Johnny Weissmüller 1941 als Tarzan. Im Film ruft er so seine Freunde. Im Buch ist es sein Triumphschrei, wenn er getötet hat.

Leichen pflastern seinen Weg

Denn im Dschungelcamp entbrennt ein brutaler Zickenkrieg unter den Macho-Gorillas, den Tarzan in seinen jungen Jahren nur überlebt, weil er seine rassistischen, menschenfeindlichen Widersacher tötet - nicht zuletzt auch den Lebensgefährten seiner Ziehmutter. Rice Burroughs’ Beschreibungen lassen an Drastik nichts zu wünschen übrig. Und weil Tarzan schließlich als wildes Tier erzogen wurde, macht er auch vor Menschen nicht halt.

Ein Stamm von Kannibalen siedelt sich nach der Flucht vor gewissenlosen, weißen, kolonialen Ausbeutern in der Nähe des Gorillagebiets an. Damit liefert Rice Burroughs beides im Doppelpack: Zivilisations- und Kolonialismuskritik auf der einen Seite, handfesten Rassismus auf der anderen. Dieser Tonfall zieht sich durch das gesamte Buch.

WALDE+GRAF Verlag

Rice Burroughs mit dem ersten Tarzan-Darsteller Elmo Lincoln (erster Film: 1918)

Von wegen „Ich Tarzan, Du Jane“

Der „weiße Hüne“ Tarzan jedenfalls wird im Verlauf der Handlung ein gutes Dutzend der dümmlich dargestellten „Neger“ an Lianenseilen aufhängen oder erstechen, im Zweifelsfall sogar beides. Er tötet dabei nicht aus Mordlust, sondern immer mit gutem Grund - wie das bei Tieren eben so sei. Auf diese Feststellung legte Rice Burroughs wert. Einmal gilt es, die Mutter zu rächen, dann wieder will sich Tarzan Pfeile, Bogen und Kleidung besorgen, später seine Freunde verteidigen.

Denn als Freunde würde er gerne die Teilnehmer einer Expedition gewinnen, die von Piraten an seiner Küste abgesetzt worden sind. Eine von ihnen: Jane Porter. Aber von wegen „Ich Tarzan, Du Jane“. Tarzan hatte sich längst selbst Englisch lesen und schreiben beigebracht - anhand von Büchern, die sein Vater in der Hütte zurückgelassen hatte. Die Kontaktaufnahme erfolgt schriftlich.

„Dieses starke, wilde Geschöpf“

Jane verliebt sich, als Tarzan sie vor einem wilden Affen rettet und sich dann, mit ihr auf dem Rücken, von Baum zu Baum schwingt: „Jane wunderte sich, dass sie keine Angst hatte, und wurde sich bewusst, dass sie sich im ganzen Leben nie sicherer gefühlt hatte als jetzt in den Armen dieses starken, wilden Geschöpfes, das sie immer tiefer in die undurchdringliche Wildnis des unberührten Urwalds schleppte.“

Keine Frage, Tarzan macht die hilflose Jane scharf mit seinen Muskeln. Zum Rassismus gesellt sich eine gehörige Portion Sexismus. Aufgrund verschiedener Wirrnisse (es gibt wieder jede Menge Leichen) reist Jane ab. Tarzan lernt in ihrer Abwesenheit von einem gestrandeten Franzosen ausgerechnet Französisch zu sprechen - was ihm bei seinem späteren Wiedersehen mit Jane nicht weiterhilft.

Walde+Graf

Buchhinweis:

Edgar Rice Burroughs: Tarzan. Drei Abenteuerromane. Walde und Graf, ca. 500 Seiten, 27,80 Euro, ab 15. März.

Ebenfalls enthalten ist ein Nachwort des deutschen Schriftstellers und Filmkritikers Georg Seeßlen. Er beleuchtet das Phänomen Tarzan humorvoll aus allen möglichen Blickwinkeln: psychologisch, philosophisch und als Kritiker.

Rice Burroughs: „Grottenschlecht“

Geschrieben sind das Buch und die Übersetzung in geschliffener Sprache, trotz des brachialen Inhalts. Aber Rice Burroughs schrieb seine Bücher nicht um der schönen Kunst willen. Bei der Armee war er schon früh wegen eines Herzproblems entlassen worden. Er versuchte seine Familie mit Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten, bevor er mit einem Unternehmen für Bleistiftspitzer Richtung Konkurs schlitterte.

Zu seinen Aufgaben zählte auch das Schreiben von Werbeanzeigen in Groschenblättern. Beim Durchblättern der Seiten kam ihm die Idee, selbst zu schreiben. Folgendes Zitat ist überliefert:

„Menschen werden dafür bezahlt, den Schrott zu schreiben, den ich in manchen dieser Magazine lese. Da könnte ich doch Geschichten schreiben, die mindestens genauso grottenschlecht sind. Obwohl ich so etwas noch nie geschrieben habe, bin ich mir absolut sicher, dass meine Geschichten genauso unterhaltsam, wenn nicht noch viel unterhaltsamer wären, als alle, die ich je in solchen Magazinen gelesen habe.“

Zum Ruhm mit Fortsetzungsgeschichten

Rice Burroughs veröffentlichte 1912 im „All-Story Magazine“ mit „Under the Moons of Mars“ eine erste Fortsetzungsgeschichte. Eine zweite wurde abgelehnt. Die dritte war bereits „Tarzan“ - und wurde zum durchschlagenden Erfolg. Neben zahlreichen Science-Fiction-Abenteuern schrieb Rice Burroughs insgesamt 24 Bücher über den König des Dschungels. Die Verfilmungen, vor allem jene mit Johnny Weissmüller und Lex Barker in der Titelrolle, sind legendär. Die Disney-Version von 1999 wurde von Phil Collins vertont. 2016 legte David Yates mit Alexander Skarsgard als Tarzan eine Portion Dschungelkitsch nach.

AP

Johnny Weissmüller 1945 mit seinem echten (ganz rechts) und seinem Filmsohn (Mitte)

Kannibale aus der Torte

Bei Walde und Graf ist ein Schuber mit „Tarzan bei den Affen“ (1912), „Tarzan und die Schiffbrüchigen“ (1940) und dem postum veröffentlichten „Tarzan und der Verrückte“ erschienen.

Wer das umfangreiche erste Buch seinen Kindern vorliest (aufgrund der vielen Gewalt besser erst Zehnjährigen), kann es zum Anlass nehmen, mit ihnen über Themen wie Rassismus, Sexismus und Kolonialismus zu sprechen, und sie gleichzeitig an einer ungemein spannenden Story teilhaben lassen.

Fast jedes Kapitel endet mit einem Cliffhanger. Auch das ganze Buch - leider, wo doch der nächste Teil nicht neu verlegt wurde, sondern zwei spätere Bände. Da muss man sich im Zweifelsfall etwas einfallen lassen für die jungen Zuhörer - vielleicht eine Tropenhochzeit mit Triumphschrei. Und aus der Torte springt ein Kannibale, den Tarzan an einer Liane über dem Hochzeitsbett aufhängt.

Simon Hadler, ORF.at

Link: