Die Kunst der Verweigerung

Yvonne Rainers Kunst besteht seit den 60er Jahren darin, ihre Arbeit nicht kategorisieren zu lassen. Die Tänzerin, Choreographin, Performerin und Filmemacherin erforscht den Alltag genauso wie die Popkultur und widmet sich Themen wie Rassismus und Feminismus. Das Kunsthaus Bregenz stellte mit dem Museum Ludwig in Köln und dem Getty Research Institute in Los Angeles eine Werkschau zusammen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Die Werke der 1934 in San Francisco geborenen Tochter von Einwanderern (Mutter aus Polen, Vater aus Italien) sind meist schrill - in ihrer unbestechlichen Einfachheit. Noch heute lässt sich beobachten, wie Rainer mit ihren Performances von früher für Irritationen sorgt. Ihr Klassiker ist das nur fünf Minuten lange Stück „Trio A“ aus dem Jahr 1966. Ursprünglich tanzten drei Tänzer die Choreographie simultan nebeneinander auf der Bühne - unter ihnen Rainer selbst. Gemäß ihren Grundsätzen verzichtete sie gänzlich auf spektakuläre Einlagen, setzte auf Wiederholungen und ließ Alltagsbewegungen einfließen.

Auf den ersten Blick - oder wenn man sich noch nie mit modernem und postmodernem Tanz auseinandergesetzt hat - erschließt sich das Außergewöhnliche nicht. In Kommentaren zu dokumentierten Aufführungen auf YouTube heißt es mitunter „What the fuck?!“ und „Is this a warm up?“. Aber genau darum ging es Rainer - den Tänzer symbolisch von der Erwartungshaltung der Zuseher zu befreien, den Spektakelcharakter auf ein Minimum zu reduzieren.

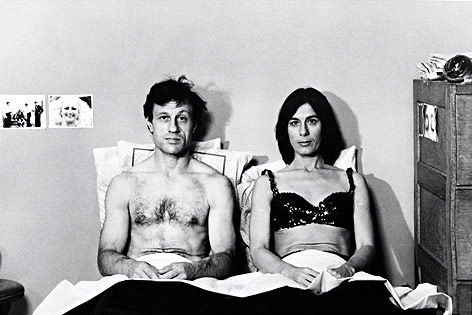

The Getty Research Institute, Los Angeles/ Babette Mangolte

Ivan und Yvonne Rainer. Filmstill aus „Kristina Talking Pictures“, 1976

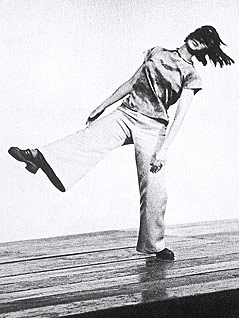

Kein Blick zum Publikum

Die an der Performance Beteiligten sollen nicht mit dem Publikum in Kommunikation treten, ja, es nicht einmal anblicken. Die Tänzer gehen, rudern mit den Armen um Gleichgewicht, als ob sie auf einem Seil balancieren würden, legen sich nieder, stehen auf. Die drei Solotänzer nebeneinander erfüllen nicht zuletzt die Funktion, die unglaubliche Präzision herauszuarbeiten, mit der hier vorgegangen wird. Hier ist nichts mehr dem Zufall überlassen - jede Bewegung ist streng kontrolliert und einstudiert.

The Getty Research Institute, Los Angeles

Yvonne Rainer, „Trio A“, 1973

Tanz als bildende Kunst

Rainer war schon 1957 nach New York gegangen, um dort bei den Legenden Martha Graham und Merce Cunningham zu studieren. Vom improvisierten Zufallsmoment, der bei Cunnungham eine wichtige Rolle spielt, distanzierte sie sich bald. Vielmehr entdeckt man durch ihr Werk Energieströme, die, ganz gleich, welchem sozialen Kontext Menschen entstammen und welchen Geschlechts sie sind, frei werden. Rainer seziert den Alltag - und der Alltag bekommt etwas zurück: die Konzentration auf den Moment.

Hier kommt auch die Ausstellung im Kunsthaus Bregenz ins Spiel. Der abgebildete Moment wird sonst bei Tanzdarstellungen oft zum überästhetisierten Werbeplakat: durchtrainierte, möglichst nackte Körper, monochrom fotografiert, in aufsehenerregender Pose vor schwarzem Hintergrund. Das widersprach Rainers „No-Manifesto“, in dem sie Regeln aufstellte, wie Tanz nicht zu sein hatte, in jeder Hinsicht. Sie ging schon sehr früh einen Schritt weiter.

Der Tänzer als Skulptur

Für Rainer und ihre Mitstreiter in den 60er Jahren verschmolzen bildende Kunst und Tanz - Maler wie Robert Rauschenberg traten als Akteure auf. Der Körper wurde zur Skulptur, hybride Kunstformen - Fluxus und Happening - entsprachen der Zeit. Das wird auf den ausgestellten Fotos in Bregenz zu sehen sein. Ein zweiter Schwerpunkt sind dort die Filme Rainers.

Paula Court

Ganz links hinten: Yvonne Rainer. „Assisted Living: Good Sports 2“, 2011

Denn Anfang der 70er Jahre wandte sich die Künstlerin von der theatralischen Aufführung des Tanzes zunächst ab. Der durch den Erfolg einzelner Companys einsetzende Starrummel rund um Choreographen stieß sie ab. In den kommenden drei Jahrzehnten widmete sie sich hauptsächlich dem Medium Film. An die Regeln des „No-Manifestos“ hielt sie sich jedoch weiterhin: kein Starkult, kein Spektakelcharakter, kein Abfeiern heroischer oder antiheroischer Posen und Haltungen. Politische Themen, etwa Rassismus und vor allem Feminismus, spielten immer wieder eine Rolle.

Ausstellungshinweis

Yvonne Rainer - Raum, Körper, Sprache. Kunsthaus Bregenz, 4. Februar bis 9. April. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10.00 – 18.00 Uhr, Donnerstag 10.00 bis 21.00 Uhr.

Ab 2000 widmete sich Rainer wieder dem Tanz. Ihre Choreografien sind nicht weniger radikal als früher, auch wenn sich die Ästhetik geändert hat. Themen und Mode der Populärkultur oder des Sports - Massenphänomenen, die den Alltag heute dominieren, greift sie immer wieder auf. In der Ausstellung in Bregenz werden sämtliche Filme gezeigt. Darüber hinaus sind Fotografien, Dokumentationen über die Bühnenarbeiten, Notizbücher, Tanzpartituren und Plakate ausgestellt. Es handelt sich dabei um die erste umfassende Yvonne-Rainer-Schau in Europa.

Links: