Anleitung zum Völkermord

Die 15 NS-Funktionäre, die sich am 20. Jänner 1942 im Südwesten Berlins am Wannsee treffen, sind sich schon nach kurzer Zeit einig: Sicherheitschef Reinhard Heydrich übernimmt die Federführung bei der „Endlösung der Judenfrage“. Das Sitzungsprotokoll, das „Judenreferent“ Adolf Eichmann verfasst, wird später zum Schlüsseldokument für den Holocaust.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

70 Jahre nach der Wannsee-Konferenz lässt Historiker diese Anleitung zum Völkermord nicht los. An diesem Freitag erinnert der deutsche Bundespräsident Christian Wulff in der Gedenkstätte „Haus der Wannsee-Konferenz“ an das folgenschwere historische Geschehen.

Weitgehend unstrittig ist, dass schon vor der Konferenz die Entscheidung fiel, dass kein Jude im deutschen Einflussbereich das Ende des Krieges überleben sollte. Bis dahin hatten SS-Einsatzgruppen hinter den Wehrmachtslinien im Osten schon mehr als eine halbe Million Juden ermordet. Am Wannsee sollten die Staatssekretäre und Behördenchefs nun den gesamteuropäischen Genozid absprechen.

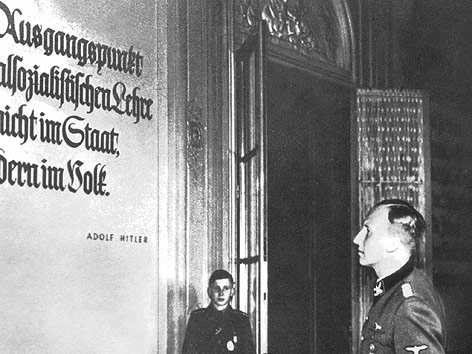

picturedesk.com/SZ-Photo/Scherl

Reinhard Heydrich, hier in Prag bei der Inspektion des SD-Quartiers. Er lud zur Konferenz am Wannsee.

„Vom Westen nach Osten durchgekämmt“

Kaum verhüllt wird auf 15 Seiten der Weg in den Tod beschrieben, die Zahl der Juden Europas mit elf Millionen Menschen festgehalten. Der Kontinent sollte „vom Westen nach Osten durchgekämmt“, die „evakuierten Juden“ in „Durchgangsghettos“ gebracht werden.

Die Arbeitsfähigen sollten Straßen bauen, „wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird“, so die zynische Vermutung. Die Überlebenden sollten „entsprechend behandelt“ werden. „Vernichtung durch Arbeit“, lautet der Befehl.

Wer traf diese weitreichenden Entscheidungen?

Hatten die Beamten, die sich auf Einladung von Heydrich im Gästehaus seines Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) versammelten, die Befugnis zu einer solch weitreichenden Entscheidung? Für Norbert Kampe, Direktor des „Hauses der Wannsee-Konferenz“, ist das ausgeschlossen. Ohne Absicherung von oben hätten die Ministerialbürokraten ein solches Programm nicht beschließen können. „Die Entscheidung ist früher gefallen“, meint er.

Adolf Hitler selbst hat den Befehl für den Völkermord wohl nie schriftlich festgehalten. „Das passte nicht zu ihm, Hitler hasste die Bürokratie“, sagt Kampe. Doch drei Tage nach seiner Kriegserklärung an die USA am 9. Dezember 1941 rief Hitler die Gauleiter aus dem gesamten Reich nach Berlin.

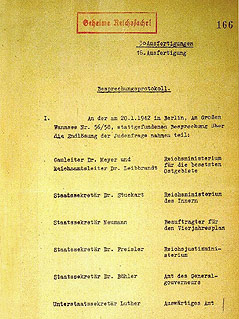

GHWK

Faksimile des 15-seitigen Protokolls der Wannsee-Konferenz

Hitler und die verschärfte Judenverfolgung

Mit der Ausweitung des Krieges über den Atlantik, so der Befehl des „Führes“ an die NS-Spitze, sollte die Verfolgung der Juden verschärft werden. Weltweit sollten sie für die Niederlage im Ersten Weltkrieg büßen, die Juden seien auch die Urheber des neuen Krieges. „Solche Tiraden Hitlers wurden von der NS-Spitze auf die unteren Ebenen als Handlungsanweisungen weitergeleitet“, sagt Kampe.

Für den Historiker Peter Longerich (London) wird nun die „Endlösung“ zur Klammer der deutschen Besatzungs- und Bündnispolitik. Die Judenvernichtung sollte nicht erst nach dem gewonnenen Krieg vollzogen werden, sondern parallel zu den Kampfaktionen stattfinden.

Wie Heydrich sein Handeln absicherte

Für die Sitzung am Wannsee hatte sich Heydrich einen Blankoscheck von Reichsmarschall Hermann Göring geben lassen. Der Sohn aus bürgerlichem Hause sollte eine „Gesamtlösung der Judenfrage im deutschen Einflussgebiet in Europa“ vorbereiten. Heydrich sollte den Staatsapparat auf Linie bringen, die Beamten als Mittäter und Mitwisser „festnageln“, wie Eichmann später im Prozess in Jerusalem aussagte.

Heydrich drängt auch darauf, den Kreis der Opfer auszuweiten. Auf mehreren Seiten wird festgehalten, wie Juden und „Mischlinge“ ersten und zweiten Grades zu behandeln seien.

Der „Reichsprotektor von Böhmen und Mähren“ wird im Mai 1942 von Widerstandskämpfern in Prag bei einem Bombenanschlag schwer verletzt, wenige Tage später erliegt er seinen Verletzungen.

Zentrale Erfahrungen in Österreich

Zentrale Ansätze seiner Judenpolitik gründet Heydrich auf Erfahrungen in Österreich nach dem Anschluss im Jahr 1938. Das zeigte jüngst der Historiker Robert Gerwarth in einer großen wissenschaftlichen Biografie über Heydrich - mehr dazu im Bericht „Heydrich und der Judenhass in Wien“. Mit der Einrichtung der Reichszentrale für jüdische Auswanderung, für die Heydrich auf den in Linz aufgewachsenen Adolf Eichmann zurückgreifen konnte, orientierte sich die Nazi-Spitze an Heydrichs in Wien entwickeltem Enteignungsmodell und sicherte ihm zugleich eine Schlüsselrolle in der Judenverfolgung.

Veranstaltungshinweis

Zum 70. Jahrestag der Wannsee-Konferenz findet am 20. Jänner um 17.30 im Neuen Institutsgebäude der Universität Wien unter dem Titel „Geheime Reichssache!“ eine Lesung aus Wannsee-Protokollen statt. Es lesen Erwin Steinhauer, Andrea Eckert und Michael Maertens. Der Eintritt ist frei.

Heydrich, der sich innerhalb der NS-Reihen immer mit Andeutungen auseinanderzusetzen hatte, selbst jüdischer Abstammung zu sein, ist wesentlicher Motor der NS-Judenpolitik. Er verfügt über den am effizientesten operierenden Apparat - und er nutzt dieses Thema für seine eigene Karriere und Stellung im NS-Machtgefüge.

Heydrich, so Gerwarth, bekleidete als einziger hoher SS-Führer sowohl im Zentrum des Dritten Reiches als auch an dessen Peripherie Schlüsselpositionen - er, so Gerwarth, verfügte „über einzigartige Möglichkeiten, die nazionalsozialistische Germanisierungspolitik voranzubringen.“ Keine andere Zivilverwaltung, so Gerwarths Befund über Heydrichs Wirken im Reichsprotektorat Böhmen und Mähren, „versuchte jemals eine so ehrgeizige Politik der rassischen Klassifizierung“.

TV-Hinweis:

ORF III Information und Kultur bringt anlässlich des 70. Jahrestages der Wannsee-Konferenz einen Programmschwerpunkt im Rahmen der Reihe „zeit.geschichte“ - mehr dazu auch in tv.ORF.at.

- „Zeit.geschichte: Hitlers Holocaust: Entscheidung“: Samstag, 21. Jänner, um 20.15 Uhr und Mittwoch, 25. Jänner, um 22.30 Uhr.

- „Zeit.geschichte: Hitlers Holocaust: Ghetto“: Samstag, 21. Jänner, um 21.15 Uhr und Mittwoch, 25. Jänner, um 23.30 Uhr.

- „Zeit.geschichte: Hitlers Holocaust: Todesfabrik“: Samstag, 28. Jänner, um 20.15 Uhr und Mittwoch, 1. Februar, um 22.20 Uhr.

- „Zeit.geschichte: Hitlers Holocaust: Widerstand“: Samstag, 28. Jänner, um 21.15 Uhr und Mittwoch, 1. Februar, um 23.20 Uhr.

Links: