Der erste Kuss auf dem Südbahnhof

Als „besser als ihr Ruf“ hat der Architekt und Architekturkritiker Friedrich Achleitner die österreichische Architektur der 50er Jahre bereits 1982 bezeichnet. Mit dem Bildband „Österreichische Architektur der fünfziger Jahre“ (erschienen im Salzburger Verlag Anton Pustet) tritt der Wiener Fotograf Stefan Olah den Beweis an, dass Achleitner recht hatte.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Olah, der sich selbst als großen Fan der 50er Jahre bezeichnet, setzt den Plenarsaal des Parlaments Seite an Seite mit dem Strandbad Gänsehäufel – beides übrigens Projekte des Architektenduos Max Fellerer und Eugen Wörle. Was die Bilder vom Wiener Gartenbaukino, vom Kraftwerk Imst und vom kleinen Grazer Schneidersalon eint, ist der ungewöhnliche und detailverliebte Blick auf die Architektur eines Jahrzehnts, der ansonsten meist Gleichgültigkeit entgegengebracht wird

Stefan Olah

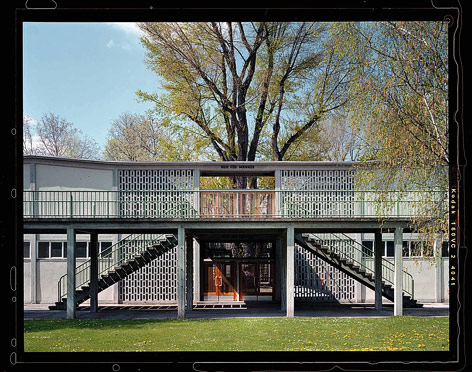

Kästchenpavillon im Strandbad Gänsehäufel, Wien. Max Fellerer, Eugen Wörle, Ausführung: 1948 bis 1950]

Die Architektur der 50er Jahre gilt in Österreich in erster Linie als Nachkriegsarchitektur. Sie werde daher immer mit „etwas Schlechtem und Brutalem assoziiert“, so Olah in einem im Buch abgedruckten Interview. Achleitner hob einst die „durch die Umstände erzwungene Bescheidenheit dieser Architektur“ hervor.

Verlag Anton Pustet

Buchhinweis

Stefan Olah: Österreichische Architektur der fünfziger Jahre. Verlag Anton Pustet, 176 Seiten, 29 Euro.

22 Minuten Belichtungsdauer

Die Bilder entstanden auf sehr traditionelle Weise: Olah nahm sie mit einer Linhof Technika auf, einer klappbaren Laufbodenkamera. Laufbodenkameras erlebten ihre Blütezeit in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Noch heute werden sie handgefertigt und vor allem in der Architektur- und Landschaftsfotografie eingesetzt. Die Kamera wird auf einem Stativ befestigt, der Fotograf arbeitet mit einem schwarzen Tuch über dem Kopf, um die Mattscheibe besser sehen zu können.

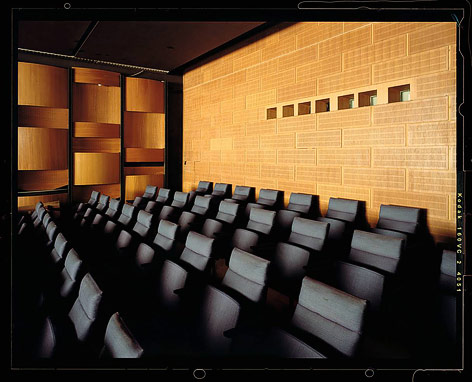

So traditionell wie die Kamera ist auch Olahs Arbeitsweise: Beim Fotografieren des Kinosaales im 20er Haus etwa war die einzige Lichtquelle das reflektierte Licht von der Leinwand. Dazu musste der Film 22 Minuten lang belichtet werden.

Stefan Olah

Kinosaal im 20er Haus, Wien. Karl Schwanzer, Ausführung: Brüssel 1958, Wiederaufstellung Wien: 1959 bis 1962

Stefan Olah

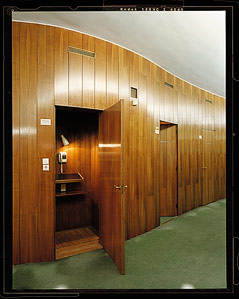

Telefonkabine, Plenarsaal Parlament, Wien. Max Fellerer, Eugen Wöhrle, Ausführung: 1955, 1956

Lichtschalter unter dem Parkettboden

Als sein „Lieblingsprojekt“ bezeichnet Olah den Plenarsaal im Parlament in Wien. Dieser sei auf den ersten Blick sehr schlicht und unscheinbar, so Olah, die Detailliebe und Präzision allerdings beeindruckend. So sind etwa in den Telefonbüros Lichtschalter in den Parkettboden integriert, die beim Betreten des Raumes aktiviert werden. Unter jedem Sitz im Plenarsaal gibt es eine eigene Lüftungsklappe, mit der die Frischluftzufuhr für jeden Abgeordneten individuell gesteuert werden kann. Bei den Pulten ist jede Stiftablage aus Messing mit einer eigenen Nummerngravur versehen. Die architektonischen und technischen Details hätten fast schon etwas James-Bond-Haftes, so Olah.

Allerdings war für Olah gar nicht so sehr die Architektur der 50er Jahre an sich, vielmehr ihr langsames Verschwinden aus dem Stadtbild der Grund für den Bildband. Gerade in Fällen, wo die Bauwerke bis zur Unkenntlichkeit umgebaut oder gar abgerissen werden, sei eine fotografische und textliche Dokumentation immens wichtig, so Olah.

„Stärker als Geschichte“

Teilweise waren die Bauwerke bei Erscheinen des Buches bereits Geschichte, etwa der Wiener Südbahnhof. Als Fotograf maße er sich nicht an, den architektonischen Verlust zu beurteilen, aber er erkenne den Verlust bestimmter Bilder – und diese wolle er festhalten, so Olah

Stefan Olah

Südbahnhof, Wien. Heinrich Hrdlicka, Ausführung: 1951 bis 1960

„Für viele Menschen sind persönliche Geschichten stärker als das, was wir gemeinhin als Geschichte bezeichnen“, so Olah. Man dürfe nicht vergessen, dass mit einem öffentlichen Gebäude wie dem Südbahnhof, wo manche den ersten Kuss ihres Lebens bekommen haben, große Erinnerungen verbunden seien. Meist sei es eben erst die Generation der Kinder und Enkelkinder, die einer bestimmten Epoche etwas Mystisches abgewinnen könne.

Romana Beer, ORF.at

Link: