„Boing, bum, tschak“

Kaum eine Band wird so oft als Inspirationsquelle angegeben wie Kraftwerk: Die deutschen Elektropop-Pioniere gelten als Urväter unterschiedlicher Musikrichtungen von Elektro bis Synthie-Pop und wurden unzählige Male gecovert und gesampelt. Der Münchner Kunstbau Lenbachhaus zeigt nun eine großangelegte 3-D-Videoinstallation.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

„Die Idee ist, Kraftwerk einen Auftritt zu geben, genauso wie wir Kandinsky eine Retrospektive geben“, sagte Kurator Matthias Mühling bei der Pressekonferenz zur Schau. Denn die Band - da ist er sich sicher - gehöre in eine Reihe mit dem Blauen Reiter und Künstlern wie Piet Mondrian. In seinem Essay „Boing, bum, tschak“ im Kunstmagazin „Monopol“ schreibt er: „Man kann Kraftwerk analog zur Geschichte der Pop-Art und des abstrakten Expressionismus erzählen.“

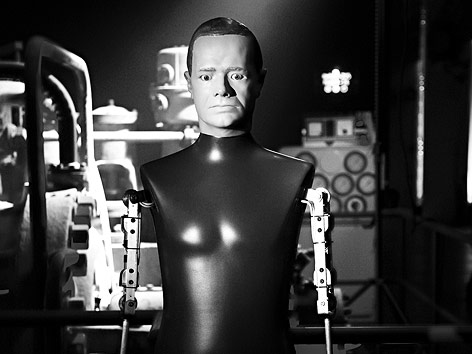

KRAFTWERK, 2011

Videodreh der Roboter im Münchner Kunstbau

Im Jahr 2005 gelangte die Band mit ihrem Konzert bei der Biennale in Venedig in den Fokus der internationalen Kunstszene. Seitdem werden ihre multimedialen Darbietungen als künstlerische Performance, als zeitgenössische Kunst wahrgenommen. Die Schau in München ist dennoch eine spannende Premiere, weil sie die Arbeit der Musiker von der Konzertbühne holt.

KRAFTWERK, 2011

Ausstellungshinweis

„Kraftwerk. 3-D Video-Installation“, bis 13. November im Lenbachhaus München, täglich 10.00 bis 22.00 Uhr, montags geschlossen.

Dank 3-D-Brille sieht der Zuschauer in München - wie von Kraftwerk-Konzerten bekannt - geografische Formen, Worte und Zahlen auf sich zufliegen. Im dunklen, unterirdischen Ausstellungsraum bieten leuchtende Neonfarben zu wummerndem Bass einen groben Kontrast.

Nachhaltiger Einfluss auf visuelle Kunst

Die Auftritte von Kraftwerk seien „audiovisuelle Medienereignisse“, heißt es in einer Mitteilung des Lenbachhauses. Es sei an der Zeit zu zeigen, „wie ihre Klang- und Bildwelten sowohl die Geschichte der Musik als auch die visuelle Kunst nachhaltig beeinflusst haben“.

Die medienscheue Band aus Düsseldorf selbst hat die Installation entwickelt - will sich aber nicht dazu äußern. „Wer sich ein bisschen mit Kraftwerk auskennt, weiß, dass das einfach nicht passen würde“, sagt Mühling. Schließlich hätten sich die Musiker „Entindividualisierung“ auf die Fahnen geschrieben.

Realisierte Zukunftsvisionen

Alben wie „Autobahn“, „Trans Europa Express“ und „Die Mensch-Maschine“, die allesamt 2009 mit dem Titel „12345678 Der Katalog“ als Gesamtausgabe neu veröffentlicht wurden, haben den Mythos Kraftwerk erzeugt, der auch nach längeren Schaffenspausen ungebrochen blieb. Die Bandmitglieder beschreiben sich lieber als „Musik-Arbeiter“ oder „Techniker“ denn als Musiker. Schon kurz nach der Gründung begannen Kraftwerk, Puppen und Roboter statt sich selbst bei Presseauftritten fotografieren zu lassen, ein „Mensch-Maschine“-Image, mit dem Kraftwerk gerne spielen.

KRAFTWERK, 2011

„Wir sind die Roboter, wir sind die Roboter“

„Was wir früher in den 1970er Jahren projiziert hatten, die ‚Mensch-Maschine‘ oder die ‚Computerwelt‘, das war damals ja noch Zukunftsvision,“ sagte Gründungsmitglied Ralf Hütter in einem seiner seltenen Interviews. Mittlerweile hält die Hardware längst mit Kraftwerk Schritt: Die Digitaltechnik ermöglicht den direkten Zugriff auf alle Musikdateien aus dem Archiv des legendären Kling Klang Studios während der Konzerte. „Wir erzeugen und modulieren die Klänge in Echtzeit“, so Hütter.

Links: