Gradmesser für Menschenrechtssituation

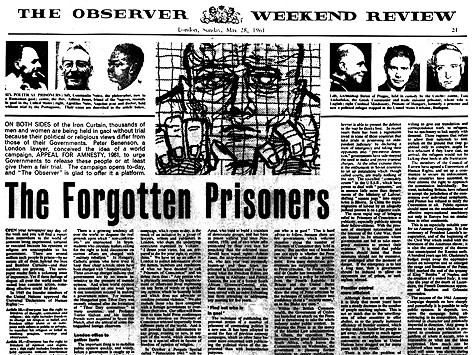

„Man muss nur eine Zeitung aufschlagen, und schon stößt man auf einen Bericht über jemanden, der eingesperrt, gefoltert oder hingerichtet wird, weil seine Meinung oder seine Religion der Regierung nicht gefallen.“ So beginnt ein am 28. Mai 1961 vom britischen „Observer“ veröffentlichter Artikel, der heute als Gründungsdokument der weltgrößten Menschenrechtsorganisation Amnesty International gilt.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Missfallen hatte dem portugiesischen Militärregime unter Antonio Salazar der Trinkspruch zweier Studenten in einem Lokal in Lissabon. Da in diesem das Wort „Freiheit“ vorkam, wurden die zwei verhaftet und im Anschluss zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Diesen Vorfall nannte Peter Benenson als Anlass seines „Observer“-Artikels „Die vergessenen Gefangenen“.

In diesem wurden die Leser aufgefordert, sich mit Protestbriefen für die Entlassung der Gefangenen einzusetzen. Auch wenn der Anwalt Benenson die „Weltmeinung“ mobilisieren wollte, dürfte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht geahnt haben, welches weltweite Echo sein „Appell für Amnestie“ zur Folge haben würde.

Guardian News and Media Limited

Benensons „Appell für Amnestie“ vom 28. Mai 1961

Tausende Briefe bereits in ersten Jahren

Aus dem Protestbrief erwuchs eine Nichtregierungsorganisation, die mittlerweile rund drei Millionen Unterstützer in über 150 Ländern zählt. Drei Jahre nach der AI-Gründung wurde bereits mit Tausenden Briefen an Machthaber aller Kontinente die Freilassung von mehr als 700 politischen Gefangenen gefordert, von denen 140 tatsächlich freikamen. 1970 waren es bereits 2.000 Freilassungen.

Das Prinzip ist seitdem im Grunde gleich geblieben: Möglichst viele Menschen schreiben möglichst viele Briefe an die Verletzer von Menschenrechten - so lange, bis sich etwas ändert. Mit der Zahl der Jahre wuchsen auch die Ambitionen. Der Kampf gegen Folter kam auf die Agenda, später auch gegen die Todesstrafe.

Amnesty blieb demnach eine kampagnen- und aktionsorientierte NGO. „Urgent Actions“ (Eilaktionen) beispielsweise ermöglichen ein sehr schnelles und effizientes Handeln, um etwa von Folter oder der Todesstrafe bedrohten Menschen zu helfen. Von 1985 bis 2010 wurden über 20.540 neue Eilaktionen gestartet, im Jahr 2010 begann Amnesty 267 „Urgent Actions“. Fast 40 Prozent waren erfolgreich und bewirkten Freilassungen, Hafterleichterungen, Umwandlungen von Todesurteilen oder Anklagen gegen die für Menschenrechtsverletzungen Verantwortlichen.

1977 mit Nobelpreis ausgezeichnet

1977 wurde die Arbeit der Organisation mit dem Friedensnobelpreis gewürdigt. Die Freilassung der Oppositionellen Aung San Suu Kyi in Burma und die Verleihung des Friedensnobelpreises an den chinesischen Dissidenten Liu Xiaobo im vergangenen Jahr - beides hatte Amnesty maßgeblich beeinflusst.

Regierungen von den USA bis zum Iran, von Israel bis China singen - je nach Betroffenheit - Lobeshymnen oder stoßen Schmährufe auf Amnesty aus. Aus China, Nordkorea und auch aus Russland heißt es häufig, Amnesty sei zu westlich. Doch auch in Europa, wo Regierungen Flüchtlinge in Krisenländer zurückschicken, wird Amnesty gefürchtet. Nach wie vor gilt der AI-Jahresbericht als Gradmesser für die Situation der Menschenrechte, die auch in Österreich verbesserungswürdig ist.

„Kein Staat garantiert alle Menschenrechte“ betonte in diesem Zusammenhang der Generalsekretär von AI Österreich, Heinz Patzelt. Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums sagte er auch, dass die bisher geleistete Arbeit „sicher nicht ausreichend“ sei. Dennoch sei es nicht die Verantwortung von Amnesty, Menschenrechte in den einzelnen Staaten sicherzustellen - vielmehr bestehe die Aufgabe der Organisation darin, „die menschenrechtlichen Sprechblasen der Regierungen auf ihre Inhaltswertigkeit zu prüfen“.

„Historische Veränderungen“

Laut Generalsekretär Salil Shetty gab es seit der Gründung von Amnesty vor 50 Jahren „eine Revolution der Menschenrechte“. Diese sei „50 Jahre, nachdem die Kerze von Amnesty begonnen hat, ein Licht auf Repressionen zu werfen“, nun an der „Grenze zu historischen Veränderungen“ angelangt, wie der Inder weiter ausführte.

Die aufstrebenden Wirtschaftsmächte in Lateinamerika und Asien, die Veränderungen in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, vor allem aber der „arabische Frühling“ in den vergangenen Monaten - das alles sind für Shetty die neuen Herausforderungen für weitere 50 Jahre harter Arbeit.

Links: