Entwicklung des Heeres seit 1955

Die bevorstehende Reform des Bundesheeres ist nicht die erste, eigentlich wird das Heer ständig reformiert. Die letzte große Umstellung wurde unter dem Titel „Bundesheer 2010“ von der schwarz-blauen Regierung auf Basis der Empfehlungen der Reformkommission unter der Leitung des inzwischen verstorbenen Helmut Zilk eingeleitet.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Als „Geburtstag“ des Bundesheeres gilt der 7. September 1955 mit dem Beschluss des Wehrgesetzes im Nationalrat. Die Wehrpflicht wurde damals mit neun Monaten festgelegt. Die Planungen für die Heeresorganisation waren in der Folge aber weder vom finanziellen noch vom personellen Stand her umsetzbar. Als Schwachstelle hat sich mit der Ungarn-Krise 1956 zudem der Grenzschutz herauskristallisiert.

Erste große Reform 1963

Unter Verteidigungsminister Karl Schleinzer (ÖVP) kam es daher mit 1. Jänner 1963 zur ersten großen Reform. Die bestehenden neun Brigaden wurden in sieben Einsatz- und zwei Ausbildungsbrigaden umgewandelt. Die territoriale Organisation versuchte man mit der Schaffung der Militärkommanden in jedem Bundesland zu stärken. Fünf Jahre später kam es unter Ressortchef Georg Prader (ÖVP) dann zu einer „Rationalisierung“ als Antwort auf die gesunkene Einsatzbereitschaft vieler Verbände. Einheiten wurden reduziert und zusammengelegt.

Wehrdienst 1971 verkürzt

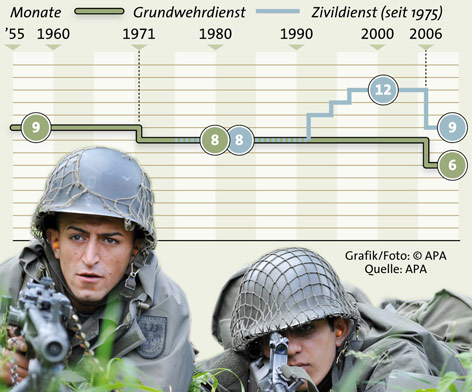

Dem Wechsel an der Regierungsspitze zur SPÖ und Bruno Kreisky folgten die nächsten Reformen. Verteidigungsminister Johann Freihsler (SPÖ) setzte 1971 die im Wahlkampf versprochene Verkürzung des Wehrdienstes auf insgesamt acht Monate um. Diese Reform brachte auch die Umstellung auf das Milizsystem: Zwei der acht Monate waren als Waffenübung abzuleisten.

Ein Umbau der Organisation folgte unter Karl Lütgendorf (SPÖ) in den Jahren 1972 bis 1974. Neu waren letztlich das Armeekommando und zwei Korpskommanden in Graz und Salzburg. Die Ausbildungsregimenter wurden den Militärkommanden unterstellt, in den Bundesländern startete die Aufstellung von Landwehrabteilungen. Der Mobilmachungsrahmen wurde mit 150.000 Mann fixiert.

Otto Rösch (SPÖ) gliederte 1978 das Armeekommando als Sektion III in das Ministerium ein. Das Landwehrkonzept wurde in der Heeresgliederung endgültig umgesetzt. Vereinbart wurde zudem, den Einsatzrahmen des Heeres in einer ersten Stufe auf 186.000 und später auf 300.000 Mann auszubauen. Diese zweite Stufe wurde aber nie umgesetzt.

APA

Entwicklung der Wehrpflicht seit 1955

Robert Lichal (ÖVP) legte dann 1987 den Rahmen neu auf 200.000 Mann fest. Das Heer sollte sich künftig auf die Verteidigung eines möglichst großen Basisraums und das Führen eines Abwehrkampfes in Schlüsselzonen konzentrieren.

Das Ende des Warschauer Pakts und die Folgen

Die folgenden Jahre brachten das Ende des Warschauer Paktes und damit des Kalten Kriegs. Gleichzeitig zerfiel Jugoslawien, im Zuge der Slowenien-Krise 1991 musste das Bundesheer zur militärischen Sicherung der Grenzen ausrücken. Im selben Jahr gab es unter Werner Fasslabend (ÖVP) wieder eine neue Struktur. Das Armeekommando wurde abgeschafft, der Generaltruppeninspektor dafür aufgewertet. In Baden wurde zusätzlich zu Salzburg und Graz ein drittes Korpskommando eingerichtet.

Unter Fasslabend kam es als Folge der neuen Bedrohungslage aber auch zum Abschied vom Konzept der Raumverteidigung. Der Mobilmachungsrahmen wurde nunmehr inklusive Personalreserve mit 144.000 Mann festgelegt. Auf diese „Heeresgliederung neu“ der Jahre 1992 bis 1994 folgte wenige Jahre später eine neuerliche Reform unter demselben Minister. 1998 wurde das Korps III mit Sitz in Baden wieder aufgelöst, der neue Mobilmachungsrahmen betrug nunmehr 110.000 Mann. Neu war auch die Bildung des Kommandos für internationale Einsätze, das aus dem Stab der früheren Panzergrenadierbrigade 9 und dem „Kommando Auslandseinsätze“ hervorgegangen war.

Reformen unter Schüssel

Auch unter Schwarz-Blau führte der Verteidigungsminister, Herbert Scheibner (FPÖ/BZÖ), Reformen durch. Er setzte im Ministerium und bei den obersten Kommanden an, wirksam wurde die erste Reform im Dezember 2002: Aus dem Generaltruppeninspektor wurde ein Generalstabschef mit tatsächlicher Einbindung in die militärische Hierarchie. Die beiden Korpskommanden wurden durch ein „Kommando Landstreitkräfte“ ersetzt.

Das Schüssel-Kabinett II setzte eine Reformkommission ein. Das 2005 unter Verteidigungsminister Günther Platter (ÖVP) eingeleitete Konzept „Bundesheer 2010“ enthielt u. a. eine Verkürzung der Wehrpflicht auf sechs Monate, eine Halbierung des Streitkräfteumfangs auf 55.000 Personen, eine Reduktion der Kasernen und eine Kürzung der Kommanden von sechs auf nur mehr zwei.

Das neue Streitkräftekommando ist seitdem für alle Einsätze im In- und Ausland zuständig und umfasst sowohl die Land- als auch die Luftstreitkräfte sowie die Spezialeinsatzkräfte. Dem Einsatzunterstützungskommando sind unter anderem militärmedizinische Einrichtungen, das Logistikregiment, das Heeressportzentrum und logistische Einrichtungen wie die Heeresmunitions- und Heeresbekleidungsanstalten unterstellt.

Link: