Experimentierfeld für visionäre Architekten

Das Fertigteilhaus als Billigvariante für alle, die sich kein echtes Haus leisten können: Dieses Image herrschte jahrzehntelang vor. Doch eigentlich waren die Immobilien aus vorgefertigten Teilen stets Experimentierfeld für avantgardistische Architekten. Die Geschichte des Fertigteilhauses ist reich an Visionen und Skurrilem, die nun in einem Bildband festgehalten wurden.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Ursprünglich ist das Fertigteilhaus ein Kind der Industriellen Revolution, schreiben die Autoren von „Prefab Houses“, eines neuen, gewichtigen Schmökers aus dem Taschen Verlag. Möglich wurden sie mit der maschinellen Fertigung von Stahlstiften, als man nicht mehr auf geschmiedete Nägel angewiesen war. 1833 entstand in Großbritannien das erste vorfabrizierte Haus. Der Londoner Zimmermann Herbert Manning entwarf für Australien-Auswanderer einen Bausatz eines Fertigteilhauses, das in nur einem Tag zusammengesetzt werden konnte.

TASCHEN Verlag

Buchhinweis

Peter Gössel, Arnt Cobbers, Oliver Jahn: Prefab Houses. Taschen Verlag, 388 Seiten, 51,40 Euro.

Zur gleichen Zeit begann in den USA die Produktion der „Balloon Frames“, Rahmenkonstruktionen mit vorgefertigten Platten. Bei ihnen musste an Ort und Stelle noch ordentlich Hand angelegt werden. Allerdings waren nur Tätigkeiten zu verrichten, die auch ungelernte Arbeiter übernehmen können.

Die „Balloon Frames“ wurden so genannt, weil sie aussahen, als könnte sie ein Windstoß davontragen. Sie dominierten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Bauwesen in den USA, ganze Städte wurden so errichtet - man kennt die Ästhetik aus Westernfilmen.

Eigenheim für 650 Dollar

Anfang des 20. Jahrhunderts breitete sich die Fertigteilbauweise dann international rasant aus. Aufgrund der Fließbandarbeit in Fabriken brauchte es erstens mehr billige Wohnmöglichkeiten für Arbeiter, und zweitens waren die Bauteile aufgrund derselben Fließbandarbeit billiger und unkomplizierter in großen Mengen herzustellen. In den USA verkaufte allein die Firma Sears, Roebuck und Co. zwischen 1908 und 1940 über ihre Kataloge und Verkaufsbüros zwischen 70.000 und 100.000 Wohneinheiten. Im ersten Katalog von 1908 kosteten die 22 verschiedenen Modelle zwischen 650 und 2.500 Dollar.

Museum Eberswalde

Kupferhaus für das Unternehmen Hirsch Kupfer- und Messingwerke in Eberswalde, Deutschland.

„Neumodisch“ seit 100 Jahren

Zu dieser Zeit begannen sich auch die ersten avantgardistischen Architekten für die Fertigbauweise zu interessieren. „Cutting Edge Design“ für die Massen zu erschwinglichen Preisen, das war die Idee - und zugleich der Trugschluss. Schon vor 100 Jahren wurden quaderartige Häuser im Modulsystem gebaut, mit Bullaugen und Fensterfronten. Solche sind auch heute im Programm und gelten immer noch als revolutionär. Damals wollte sie überhaupt niemand kaufen. Und selbst wer heute so ein Haus auf seinen Grund stellt, muss sich von Nachbarn anhören, dass er mit seinem „neumodischen Kistl“ die Gegend verschandelt - während blitzblau gestrichene Südstaatensäulen-Pseudovillen als schick gelten.

Dennoch ließen sich vor allem junge Architekten nicht beirren, von Frank Lloyd Wright, Walter Gropius und Buckminster Fuller über Roland Rainer bis hin zu zahllosen Teams, die heute an immer noch futuristischen Objekten (mittlerweile in der gehobenen Preisklasse) arbeiten. Das Fertigteilhaus blieb Experimentierfeld, auch wenn im Verlauf des letzten Jahrhunderts (mit Ausnahme der letzten Jahre) ausschließlich mit 08/15-Modellen, die möglichst Massivbauhäusern gleichen sollten, Geld zu machen war. Immer wieder glaubten Visionäre, das „Haus der Zukunft“ gefunden zu haben - und so muten ihre Entwürfe oft futuristisch an. Der Bildband des Taschen Verlags lädt zum Staunen ein und erzählt die Geschichten hinter diesen Hausideen.

AP/Disneyland

Disneylands House of the Future

Zirkuszelt aus Metall

Von den späten 20er Jahren an experimentierte etwa Fuller mit runden Metallhäusern - seiner „Dymaxion House“-Reihe. 1944 verwirklichte er schließlich sein Meisterwerk, das „Dymaxion House II“. An eine kleine Mittelsäule wurden mit Stahlseilen Metallelemente gehängt, die mit einer runden Grundfläche mit elf Meter Durchmesser verbunden waren. Das ergab die Optik eines Zirkuszelts, das statt aus Stoff aus Aluminium gefertigt war.

Die 50er Jahre waren die Plastikära - und natürlich blieb der Versuch nicht aus, einen durchdesignten Plastikbomber an den Mann zu bringen. Das - tatsächlich so genannte - „Haus der Zukunft“, bezeichnenderweise in Disneyland vorgestellt, bestand aus vier auseinanderstrebenden Kunststoffelementen, die in der Mitte zusammenliefen und an einem Mittelsockel befestigt etwa zwei Meter über dem Boden schwebten. Die vier Ausläufer beherbergten Nebenräume, in der Mitte fand sich ein zentrales Element, etwa für eine Wohnküche. Die Optik aus heutiger Sicht: billiges, in Asien produziertes Kinderspielzeug. Eine Minivariante davon war der „Bulle Six Coques“ der späten 60er Jahre - ein mobiles Wochenendhäuschen.

Für kleine grüne Männchen

Nicht zu toppen ist jedoch das von 1968 bis 1978 gefertigte „Futuro“ der finnischen Firma Polykem. Sein Design ist der Mondlandungsära gedankt. Das Haus ist 1:1 der kindlichen Fantasie eines UFOs nachempfunden. Sogar die Treppen werden herausgeklappt, was ebenfalls an Spielzeug denken lässt. Das Haus ist rund, die Fenster sind rund, und die Inneneinrichtung ist ebenfalls extraterrestrisch. Ein Futuro stand etwa in Düsseldorf auf dem Dach eines Werbegurus, der dort Gäste wie Andy Warhol empfing. Ein weiteres wurde von der DDR angekauft und im Kulturpark Berlin-Treptow als Attraktion aufgestellt.

AP

Weltweit sollen noch rund 60 Exemplare existieren.

Im „Teletubby“-Land

1992 nahm der färöische Architekt Kari Thomsen das „Teletubby“-Land vorweg. Er baute achteckige Hütten aus achteckigen Bauelementen mit begrünten Dächern. Das erinnerte an Schwedenbomben mit grünen Haaren. Diese Hütten ließen sich durch Gangelemente verbinden, wodurch man mit den „Easy Domes“ ganze Einfamilienhäuser bauen konnte.

Courtesy of Easy Domes Ltd.

Diese Häuschen sind auf den Färöern zu finden.

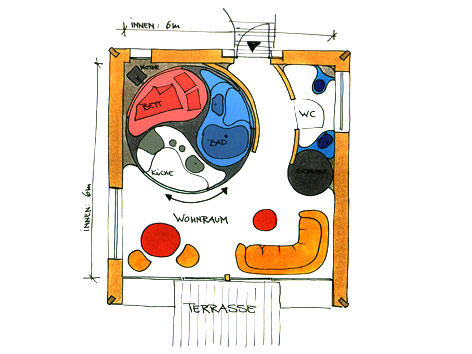

Eine Synthese aus vielen der Experimente der letzten 100 Jahre stellt das Rotorhaus des Designers Luigi Colani dar. Das Haus ist nur sechs mal sechs Meter groß, außen aus Holz, mit Glasfront und runden Fenstern. Innen gibt es eine runde Einheit zum Wohn/Essraum mit Aussicht. Diese runde Einheit ist in Bad, Küche und Schlafzimmer unterteilt.

Hanse-Haus

Mittels Motor wird der Raum, den man gerade braucht, zur Gangtür hingedreht.

Hanse-Haus

Das Fertigteilkunstwerk von Hanse-Haus

Die anderen beiden Räume bleiben verschwunden. Außen Bauhaus, innen Futurismus und von den Materialien her auf dem letzten Stand der Dinge. Über den Preis wird geschwiegen.

Simon Hadler, ORF.at

Link: