Die Pendler vom Öresund

Knapp vier Millionen Menschen leben in der Metropolregion Öresund. Seit genau zehn Jahren sind Dänen und Schweden durch eine über 30 Kilometer lange Brücken-Tunnel-Querung verbunden. Mittlerweile leben viele Dänen auf der schwedischen Seite und pendeln nur zum Arbeiten in die Heimat. Doch nicht nur auf dem Reißbrett sind Kopenhagen und Malmö zusammengewachsen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Pierre Mens/Öresundsbron

Seit zehn Jahren verbindet die Öresundbrücke Kopenhagen und Malmö.

Aus Stockholmer Sicht war die südwestschwedische Hafenstadt Malmö mit knapp 300.000 Einwohnern immerhin die drittgrößte Stadt des Landes, so etwas wie das Ende der Welt. Doch auch in der Region Schonen hatte Malmö einen schweren Stand: „Wenn Sie Lund gesehen haben, dann brauchen Sie Malmö nicht mehr zu sehen“, hieß es über die historisch bedeutende Nachbarstadt Malmös. Heute können die Bewohner Malmös von ihrer Prestigearchitektur auf Lund hinunterblicken.

Malmö setzt jetzt auf Stil

Die Stadt mit dem knapp 200 Meter hohen, weit über den Öresund sichtbaren Calatrava-Hochhaus („Turning Torso“) im mittlerweile hippen Stadtteil Västra Hamnen ist zu neuem Selbstbewusstsein gekommen. Mittlerweile hat auch das Stockholmer Moderna Muset in einem alten Speichergebäude Malmös eine Dependence errichtet, um in der Boomregion Öresund präsent zu sein.

Mit den benachbarten dänischen Museen Lousiana, Arken und Ordrupgaard hat man an der Küste des Öresund international renommierte Flaggschiffe für die moderne Kunst geschaffen. Und da möchte das große Schweden Dänemark nicht nachstehen.

Image Bank Sweden

Malmös Westhafen mit Santiago Calatravas „Turning Torso“

Fährt man in den Süden Malmös, muss man sich ohnedies in einem dänischen Trabantenland wähnen. Im flachen Niemandsland zwischen Malmö und Landskrona entstanden wie etwa im Malmöer Bezirk Hyllie Wohnsiedlungen, die sich vor allem an Pendler aus dem Raum Kopenhagen richten: Hyllie hat eine eigene Bahnstation, und mit dem Zug fährt man eine halbe Stunde bis ins Zentrum von Kopenhagen mit zahlreichen weiteren S- und U-Bahn-Anschlüssen. Der Vorteil des Pendelns mit dem Zug: Die teure Brückenmaut von umgerechnet 39 Euro entfällt.

30.000 Dänen leben in Schonen

10.000 Dänen zählt die schwedische Statistik mittlerweile allein in der Stadt Malmö. In ganz Schonen sollen es knapp 30.000 sein, Tendenz steigend, da die steuerliche Belastung und Lebenshaltungskosten in Schweden deutlich günstiger ausfallen als in Dänemark. (Zum Vergleich: Im Jahr 2000 lebten nur 3.400 Dänen in Malmö.)

Image Bank Sweden

Baden im Öresund (hier bei Malmö): Die Brücke ist immer präsent.

16.000 Menschen pendeln täglich über die Brücke zwischen Schweden und Dänemark. Für die Arbeit fahren allerdings mehr Schweden auf die dänische Seite als umgekehrt. Gerade für die Jungen sind Job- und Verdienstmöglichkeiten im Großraum Kopenhagen besser als im Südwesten Schonens.

Städte wollen Umweltvorbilder sein

Sowohl in Malmö als auch in Kopenhagen setzt man vor allem auf die Kombination von öffentlichem Verkehr und Fahrrad. Beide Städte haben ehrgeizige Pläne, was die Reduktion von CO2-Emissionen anlangt.

Kopenhagen will im Rahmen des Programms „Copenhagen 2015“ jährlich 80.000 Tonnen an CO2-Emissionen reduzieren. Erreicht werden soll das mit einer weiteren Reduktion des Individualverkehrs und dem Umstieg auf das Fahrrad. 50 Prozent der arbeitenden Bevölkerung sollen mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, hat man sich in Kopenhagen für die nächsten fünf Jahre vorgenommen. Schon jetzt, so schreibt man im Zuge der Programmpräsentation, radelten die Kopenhagener pro Tag 1,1 Millionen Kilometer.

Islands Brygge, Örestad und Co.

Kopenhagen selbst hat sich in den letzten zehn Jahren stark in Richtung Schweden entwickelt. Investiert wurde in die südöstlichen Stadtteile Islands Brygge (am ehemaligen Fernhafen) und Armagor (wo man zusätzlich einen kilometerlangen Strand aufgeschüttet hat). Im brachen Bereich, der sich zum Kopenhagener Flughafen Kastrup hinunterzieht, wurde der Stadtteil Örestad angelegt, in dem die heimliche Konkurrenz zwischen Dänen und Schweden sichtbar ist.

ORF.at

Kopenhagen will ans Wasser (hier vor der Königlichen Bibliothek).

Jedes der beiden skandinavischen Königreiche möchte dem anderen, ohne es explizit mitzuteilen, demonstrieren, dass man selbst das fortschrittlichere Land ist. Die Dänen setzen auf dänische Prestigearchitektur, die im Rahmen des Stadtentwicklungsprojekts „Copenhagen X“ zu begutachten ist. Architektur- und Designmagazine sind voll mit den neuen Prestigebauten aus Kopenhagen, denen, wie ein Kritiker entgegenhält, leider eines fehlt: das lebendige Treiben zwischen den tollen Gebäuden. Noch fehlt es der Örestad am Flair Kopenhagener Szeneviertel wie Vesterbro und Christianshavn.

Eine Idee aus den 60er Jahren

Ursprünglich war die Örestad ein schwedischer Einfall. In den 60er Jahren hatte der Chef der in Lund gegründeten Verpackungsfirma Tetra Pak, Ruben Rausing, die kühne Idee, die Meerenge zwischen Schweden und Dänemark trockenzulegen und zum Siedlungsraum unter gleichem Namen umzufunktionieren.

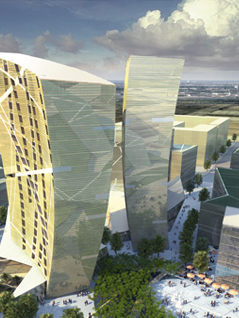

NCC Property Development

Projekt einer Downtown im Kopenhagener Stadtteil Örestad von Daniel Libeskind für NCC Property Development

Jetzt zieht sich im Stadtteil Amager eine Serie von Prestigebauten entlang der neu errichteten U-Bahn nach Süden. Zahlreiche spektakuläre Projekte vornehmlich dänischer Architekturbüros werden noch folgen.

Aber, so schreibt Henry Grabar, Architekturstudent aus Yale und Gast am Danish Architecture Center, auf dem Sommerblog von „Copenhagen X“, dem Projekt Örestad fehle es am Leben zwischen den Häusern. Man habe zwar die größte Shoppingmall Skandinaviens errichtet, dabei aber kaum Anreize geschaffen, sich zwischen den zahlreichen Neubauprojekten zu bewegen. Das Projekt einer Downtown, wie vom US-Architekten Daniel Libeskind angedacht, habe man aufgrund der Finanzkrise wieder fallengelassen.

Das Problem an Örestad sei die Abtrennung vom Rest der Stadt. De facto gebe es, durch die Gruppierungen der Bauprojekte entlang der neu geschaffenen U-Bahn, drei Örestad-Teile. Und dass es so viele Grünflächen gebe, solle sich eine Stadt, der es ohnedies nicht an Grün fehle, nicht als Plus verbuchen: „Die freien Flächen verweisen eher auf ein mangelndes Interesse der Investoren.“

Ein „Brasilia“ am Wasser?

Der Haken an Kopenhagens Ausbauplänen könnte die Verbindung von Gentrifizierung und Prestigearchitektur sein. Das ehemalige Hafenviertel Islands Brygge zeigt sich als modernes Entwicklungsgebiet, in dem ausgebaute Gründerzeit-Häuser neben neuer Prestigearchitektur stehen.

Im nördlichen Christianshavn nutzt man die ehemaligen Speichergebäude als Anlaufstellen für betuchte Jachtbesitzer. Auch wenn man die Kopenhagener einlädt, direkt in den ehemaligen Hafenanlagen in frei schwimmenden Badeanlagen dem sommerlichen Badevergnügen bei frischen 17 Grad Wassertemperatur mitten in der Stadt nachzugehen, fehlt es den neuen Entwicklungsgebieten an Lokalangeboten, die den Tagesausflug auch zum Abendvergnügen machen.

ORF.at

Die aus zwei ehemaligen Silos entstandene Gemini Residence von MVRDV im Kopenhagener Stadtteil Islands Brygge

So bleiben die tatsächlich dynamischen Stadtgebiete weiterhin die Viertel Vesterbro und Nörrebro, in denen aber auch ein Problem der Stadt evident wird: die steigenden Mieten. Hier könnte in Zukunft der Bonus des früher belächelten Malmö sein. Mit einer halben Stunde Fahrt über den Öresund und Mieten, die meist um ein Viertel unter denen Kopenhagens liegen, könnte die Stadt weitere dänische Pendler anziehen.

Kopenhagen könnte ein verstärkter Trend in diese Richtung nicht freuen, würden der Stadt doch Steuereinnahmen entgehen. Noch sind es ein paar Tausend Dänen, die in Schweden leben. Wird Malmö schicker, dann könnten es mehr werden. Dann würde auch die Öresundbrücke zu Nutzungszahlen kommen, die man sich beim Bau einst erträumt hat: Da sollten doch 50.000 Menschen täglich über den Öresund pendeln.

Gerald Heidegger, ORF.at

Links: