S.R.Ayers (Dossier.at)

BUWOG-Prozess: Grasser redet seine Rolle klein

Schmiergeld kassiert?

Der ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/parteilos) wird heute zu den Vorwürfen der Anklage einvernommen, er habe Schmiergeld bei der Privatisierung der Bundeswohnungen und bei der Einmietung der Finanz in ein Linzer Bürohaus genommen.

Die konkreten Vorwürfe in der Anklage lauten Geschenkannahme durch Beamte, Fälschung eines Beweismittels und Bestimmung zur Untreue.

Bei einer Verurteilung drohen Grasser bis zu zehn Jahre Haft. Der Hauptangeklagte weist die Vorwürfe der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zurück.

Finanzminister in zwei Regierungen

Grasser war in zwei Regierungen unter Schüssel Finanzminister: zuerst als Freiheitlicher und dann als Parteiloser auf einem ÖVP-Ticket. Vom 4. Februar 2000 bis zum 11. Jänner 2007 hat seine Amtszeit gedauert.

Er soll laut Anklage über Peter Hochegger und Walter Meischberger als Mittelsmänner bei der Privatisierung der Bundeswohnungen im Jahr 2004 eine Millionenprovision lukriert haben - als Gegenleistung dafür sollen geheime Informationen an die dadurch siegreichen Bieter geflossen sein.

APA/Herbert Pfarrhofer

Grasser war bis zur Niederlage der ÖVP bei der Nationalratswahl 2006 Finanzminister unter Wolfgang Schüssel (ÖVP, links) - hier Anfang Juli desselben Jahres mit Schüssel und dem damaligen Wirtschaftsminister Martin Bartenstein (ÖVP).

APA/Helmut Fohringer

Mit einem Knalleffekt ist die Befragung des Zweitangeklagten Hochegger gestartet: Er hat sich wenige Tage nach Prozessbeginn Mitte Dezember teilschuldig bekannt – und Grasser mit seiner Aussage schwer belastet.

Ainedter da

Grasser-Anwalt Ainedter hat den Saal betreten.

Hochegger und Meischberger sind auch da

Hochegger und Meischberger sind auch da - sie werden heute nur Zuhörer sein

APA/Helmut Fohringer

Grasser wird von zwei Anwälten vertreten: Norbert Wess (links) und Manfred Ainedter (Mitte).

Grasser-Statement wird „fünf bis sechs Stunden“ dauern

Grasser dürfte sich akribisch auf den ersten Auftritt vorbereitet haben: Viele der bisher 40 Verhandlungstage hat er dafür genutzt, die Verteidigungsrede seines Anwaltes intensiv durchzugehen und Passagen zu unterstreichen.

Für heute wird der Plan wohl sein: Anschuldigungen entkräften und nach Möglichkeit Zweifel beim Schöffensenat hervorrufen.

Ainedter hat im Ö1-Morgenjournal ein langes Eingangstatement angekündigt - „fünf bis sechs Stunden“ - Audio dazu in oe1.ORF.at

Spannung steigt

Bald dürfte Grasser in den Saal kommen - die Kameraleute nehmen ihre Position ein.

Grasser ist da - mit ernster Miene und begleitet von seinen Anwälten.

Verhandlung beginnt

Richterin Marion Hohenecker eröffnet den 41. Verhandlungstag

Grasser bekennt sich nicht schuldig

„Sehr schwierig für mich“

Es sei sehr schwierig für ihn, hier vor Gericht zu stehen, „sicher die schwierigste Situation in meinem Leben“, sagt Grasser.

Im Vorfeld „als Verbrecher hingestellt worden“

Im Vorfeld sei er die neun Jahre davor als „Verbrecher hingestellt worden“, die Ermittlungsmethoden des Verfahrens seien nicht angemessen, er habe das Gefühl, dass das Verfahren „wie auf einer schiefen Ebene gegen mich verlaufen“.

Grasser verweist auf ein Privatgutachten, das die Medienberichterstattung geprüft hat - Grasser habe kein faires Verfahren erhalten.

Schaden und Belastungen seien in den acht Jahren ähnlich gewesen, als wenn er schon zu Beginn verurteilt worden wäre.

„Öffentliche Vorverurteilung“

Er sei im Vorfeld des Prozesses „öffentlich vorverurteilt worden“.

Das Verfahren habe seine „wirtschaftliche Existenz zerstört“, es sei ein massiver Schaden für seine Familie entstanden.

Er sei in seiner beruflichen Tätigkeit eingeschränkt gewesen, weil er auf das Ende des Verfahres gewartet habe.

Grasser will jetzt „die Wahrheit darlegen“

Doch jetzt gebe es etwas Positives, so Grasser. Jetzt habe er die Chance, „die Wahrheit dazulegen“.

„Geht im Grunde“ um Meischberger und Hochegger

Er wolle auf die Ursache des Verfahrens hinweisen, sagt Grasser: Im Kern sei es um eine Steuersache von Meischberger und Hochegger gegangen. Er habe nie mit einer Anklage gerechnet.

„Nichts strafrechtlich Relevantes getan“

Als die "Anklage dann doch kam, sei er „überrascht und schockiert“ gewesen.

Anklage „reine Erfindung“

„Ich habe mich detailliert mit den Akten auseinandergesetzt.“ Subjektiv sei ihm immer klar gewesen, dass eine Anklage falsch sein müsse. Die Anklage sei eine reine Erfindung und Kriminalroman, die mit der Wahrheit nichts zu tun habe.

Vorwürfe müssten eine Plausibilität aufweisen und in der Realität überprüfbar sein. Erfindungen und Unterstellungen dürften nicht den gesunden Menschenverstand ausschalten und den tatsächlichen Sachverhalt negieren, so Grasser.

600 Seiten Gegenschrift von Grasser

Er habe monatelang an seiner Antwort auf die Anklage gearbeitet, sagt Grasser. Es sei ihm klar, dass er den Rahmen sprengen würde, wenn er alle 600 Seiten zuzüglich Gutachten vorlesen würde.

Fokus „auf Kernaussagen“

Er werde sich auf die „Kernaussagen“ der Anklage fokussieren, so Grasser. Er freue sich, wenn es „dem Gericht um die Aufklärung geht“.

5 Punkte in Anklage laut Grasser

Er wolle den Fokus auf die Anklageschrift werfen: Was seien denn die fundamentalen Vorwürfe? Tatplan, Vergabe an Lehman Brothers, die Vergabe der BUWOG-Wohnungen, die zu billige Vergabe, Entscheidungen zum Terminal Tower, Zahlungsströme, zählt Grasser auf.

Er wolle sich mit allen Vorwürfen auseinandersetzen und darlegen, dass die Staatswanwaltschaft falsch liege.

Grasser vermisst Fakten

Die Anklage bestehe aus Thesen, Behauptungen und Mutmaßungen der Staatsanwaltschaft. Es gebe keine belastbaren Fakten. Hocheggers Aussage sei zudem falsch.

Grasser: „Es gibt keinen Tatplan“

Der „Tatplan“ sei für Grasser „die Säule der Anklageschrift“ - die „Unterstellungen der Staatsanwaltschaft“ würden damit wie mit einer „Klammer“ zusammengehalten.

Er wolle darlegen, dass es diesen „Tatplan nicht gibt“.

Was habe der Zeuge Willibald Berner (Ex-Kabinettschef im Infrastrukturministerium) ausgesagt: Dieser habe 2009 über einen Sachverhalt ausgesagt, der sich 2000 zugetragen haben soll. Demnach habe Grasser mit (dem damaligen Kärntner FPÖ-Landeshauptmann Jörg) Haider den Tatplan geschmiedet. Er wolle das Gericht nun auf eine Zeitreise nehmen in das Frühjahr 2000.

Rückschau ins Jahr 2000

Grasser geht zurück ins Jahr 2000: Er erzählt von seiner Zeit als Vorstand „bei der Magna“, mit dem Schritt von der Privatwirtschaft habe er „auf Geld verzichtet“. Geld sei nicht das „Ziel“ gewesen, in die Politik zu gehen.

Druck auf Regierung von „innen und außen“

Es habe Sanktionen gegeben und Demonstrationen, man habe nicht gewussst, ob die Regierung halte, es habe einen enormen Druck von innen und außen auf die Bundesregierung gegeben.

Er sei frisch aus der Wirtschaft gekommen, auf einmal Chef von 15.000 Mitarbeitern gewesen, er habe sieben Tage die Wochen, 16 bis 18 Stunden die Woche gearbeitet, weil die Aufgaben enorm gewesen seien.

Damals „Fremdkörper in der FPÖ“

Grasser erzählt von der Anfangszeit in der Politik und über die damaligen „Budgetsanierungen“. Es sei arbeitsmäßig „sehr intensiv gewesen“, in der FPÖ sei er damals außerdem „ein Fremdkörper gewesen“, so Grasser

Er sei zwei Jahre zuvor mit Haider im Streit auseinandergegangen und habe die Politik verlassen.

„Ich bin kein Hasardeur“

Es habe viel Druck gegeben, alleine im ersten Jahreseien drei Minister zurückgetreten. In so einer unsicheren Zeit entwickle niemand einen Tatplan. „Ich bin kein Hasardeur“, er sprenge sich nicht in die Luft. Wenn man ums Überleben kämpfe, dann erstelle man keinen Tatplan.

Grasser: Berner „lügt“

Er habe sich oft gefragt, warum Berner „lügt“ - Grasser nennt Gründe aus seiner Sicht, einer davon: Berner habe gesagt, er sei „ein Roter“.

Berner sei einer der besten Freunde von Michael Ramprecht gewesen, dieser sei Geschäftsführer der Bundesbeschaffungsgesellschaft gewesen. Grasser habe Ramprecht nicht verlängert, ihm sei klar, dass es hier um Rache gehe.

Er habe erwartet, dass die Staatswanwaltschaft das nicht glauben werde. Hätte sie sich die Rolle des BMVIT angesehen, dann hätte sie gesehen, dass Berner zu dem vermeintlichen Tatplan nichts habe beitragen können. Berner habe keine vergleichbaren Aufträge vergeben können.

Finanzministerium „zentrales Ressort“ - Berner konnte keine Rolle spielen

Das zentrale Ressort sei damals das Finanzministerium gewesen, alles sei über das Finanzministerium gegangen, so Grasser, alle Privatisierungen seien über das Finanzministerium gelaufen. Das Verkehrsministerium habe damals keine Rolle spielen können, darum habe Berner gar keine Rolle spielen können.

Keine Beweise für Firma

Berner habe 2009 davon gesprochen, dass Hochegger im Jahre 2000 erzählt habe, dass Hochegger vier Tage vor dem Gespräch eine Firma in Liechtenstein gegründet habe. Die Staatsanwaltschaft habe aber trotz jahrelanger Prüfung weder die Firma noch eine Konstruktion gefunden. Das beweise, dass es diese Firma und auch den Tatplan nicht gegeben habe.

APA/Hans Punz

Hochegger, Meischberger, Grasser, Anwalt Wess und Anwalt Ainedter (v. l. n. r.)

„Das macht keinen Sinn“

Die Skizze strotze vor Fehlern: Er habe kein Vertrauensverhältnis mit Haider gehabt, er sei eben zwei Jahre zuvor im Streit mit Haider auseinandergegangen. Es habe mit keinem von Haiders Freunden ein Vertrauensverhältnis gegeben. Zudem habe es die Firma nicht gegeben. Und Berner habe sich in seiner Skizze des ganzen Plans unter Haider eingezeichnet.

Er frage sich, wie das habe funktionieren sollen. Sei Berner zu Haider gegangen und habe gesagt: „Ich mache jetzt mit, ich bin eingeweiht.“ Das mache keinen Sinn, „so kann das nicht gewesen sein“.

Wenn die Staatswanwaltschaft dem Zeugen Berner glaube, warum habe es dann keine breitflächigen Ermittlungen und Einvernahmen gegeben, etwa gegen Haiders Ex-Sekretär Heinz Petritsch, fragt Grasser.

„Haider-Ast“ und „Grasser-Ast“

Wenn die Staatsanwaltschaft Berner glaubt, so Grasser, wäre es ihre Pflicht gewesen, sowohl auf dem „Haider-Ast“ als auch auf dem „Grasser-Ast“ zu ermitteln. Er frage sich, „warum das nicht eingehalten wurde“.

Am 13.10.2009 habe Berner das erste Mal ausgesagt. Berner habe auf dem Weg zur Aussage Martin Ohneberg, Ex-Soravia-Manager, getroffen. Ohneberg habe Berner gesagt, Grasser habe nur „in Bar genommen“ bei der Privatisierung des Dorotheums. Nur Minuten nach dem Treffen mit Ohneberg habe Berner das nicht gesagt.

Bei seiner zweiten Aussage bei der Staatsanwaltschaft habe Berner erst das Treffen und die Aussage Ohnebergs zitiert. Jeder müsse sich selbst ein Bild machen, aber für ihn passe das alles nicht zusammen.

„Da passt vieles nicht zusammen“

„Jeder Mensch, der sich als Belastungszeuge anbietet und auf dem Weg den Ohneberg trifft, der wird das später bei der Staatsanwaltschaft aussagen“, so Grasser. „Hat das Berner gemacht?“, fragt er - „nein“, anwortet er sich selbst, sondern erst neun Monate später. „Da passt vieles nicht zusammen.“

Ohneberg sei später freigespochen worden, so Grasser - offensichtlich sei ihm geglaubt worden und nicht Berner.

Die Staatsanwaltschaft habe die Aussage Ohnebergs, bei der er Grasser entlastet, nicht geglaubt, sondern Berner - und Ohneberg angeklagt, sagt Grasser. Das sei für ihn ein Beweis, dass das Verfahren nicht fair geführt worden sei.

APA/Hans Punz

Die Staatsanwälte Alexander Marchart (l.) und Gerald Denk

Anklage für Grasser grundlos

Die Frage sei, wie glaubwürdig Berner sei. Er wisse, dass es den Tatplan nie gegeben habe, er habe nur gut ins Drehbuch der Staatsanwaltschaft gepasst. Es fehle der Anklage daher die Grundlage, sie sei also falsch.

Es wird politisch: „Masterplan“ von SPÖ und Grünen

Grasser wird politisch: In den vergangenen Jahren habe er sich die Frage gestellt, ob es nicht einen „Masterplan“ von SPÖ und Grünen gegen seine Person gegeben habe. Er frage sich, ob es nicht eine Art „Revanche“ für die Koalition mit Wolfgang Schüssel gewesen sei.

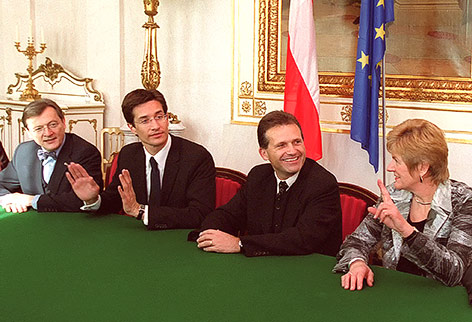

APA/Jaeger Robert

Nach dem Sieg der ÖVP bei der Nationalratswahl 1999 wird Grasser als Mitglied der FPÖ Finanzminister in der Regierung Schüssel I. Hier mit Schüssel (l.), dem damaligen Innenminister Ernst Strasser (ÖVP) und Sozialministerin Elisabeth Sickl (FPÖ) beim Ministerrat Anfang 2000.

„Glaubwürdigkeit nehmen“

„Ihr müsst dem Grasser die Glaubwürdigkeit nehmen“, „ihr müsst ihn desavouieren“, habe es damals geheißen. Vor allem die SPÖ-Abgeordneten Hannes Jarolim, Günther Kräuter und Kai Jan Krainer und die Grünen Peter Pilz, Gabriela Moser und Werner Kogler hätten es schließlich auf ihn abgesehen. Sie hätten versucht, politisch Druck auf die Ermittlungen zu machen.

Politik hat bei Ermittlungen „eine Rolle gespielt“

Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Werner Pleischl, habe einen SPÖ-Bezug gehabt, so Grasser. Die Politik, so Grassers „Gefühl“, habe in dem Ermittlungsverfahren „eine Rolle gespielt“.

Nun geht es um die BUWOG-Wohnungen

Er komme nun zum zweiten wesentlichen Vorwurf, dem Verkauf der BUWOG-Wohnungen. Die Staatsanwaltschaft werfe ihm vor, pflichtwidrig gehandelt zu haben bei der Wohnungsvergabe. Es gebe dafür keinen Beweis und keine Zeugen. Die Wohnungen seien an den Bestbieter und zum besten Preis für Österreich vergeben worden. Es gebe dafür viele Beweise.

„Hätte Vergabekommission nicht einrichten müssen“

Der Verkauf der BUWOG-Wohnungen sei im Regierungsprogramm „vorgeschrieben“ gewesen. Grasser nennt mehrere Aktanten der Privatisierung, Ziele seien „Professionalität, Objektivität“ gewesen - um diese Ziele zu erreichen, sei eine Vergabekommission eingesetzt worden.

Diese sei auf sein Betreiben eingerichtet worden, so Grasser - „ich hätte es nicht machen müssen“. Doch es sei ihm wichtig gewesen, dass alle korrekt ablaufe.

„Niemals etwas beeinflusst“

Den Prozess des Verkaufs habe er „niemals beeinflusst“, er habe sich stets auf die Empfehlungen der Finanzministeriumsbeamten, Rechtsanwälte und anderer Experten „verlassen“. Grasser bittet den Rat, bei Zweifeln daran Vertreter der betroffenen Stellen zu laden.

Als Mitglied für die Vergabekommission sei ihm Rainer Wieltsch vorgeschlagen worden. Dieser sei Vorstand der ÖIAG gewesen, ebenso wie Peter Michaelis. Das sei ihm sehr recht gewesen, denn die ÖIAG habe mit Privatisierungen viele Erfahrungen gehabt. Dazu noch viele Berater, auch aus den Ministerien. Die Kommission sei gut zusammengesetzt gewesen.

ORF.at/Christian Öser

Zentral geht es um die Privatisierung der Bundeswohnungen.

Finanzminister „kein Experte“

Ein Finanzminister sei ein Politiker und kein Experte, er sei politisch der Bevölkerung und den Wählern verantwortlich. Er lege Rechenschaft ab: dem Bürger, dem Parlament und seinen politischen Gremien. Er habe zwei Chefs gehabt, den Bundeskanzler und den jeweiligen Parteichef.

Der Minister sei zuständig für eine ganze Fülle von Aufgabe. Im Headquarter habe er rund 1.000 Beamte, in nachgeordneten Dienststellen rund 14.000. Finanzverfassung, Finanzausgleich, Bundesrahmen samt Gesetze, Budget, auch für die EU, Abgaben und Beiträge - Grasser zählt eine lange Liste von Aufgaben des Finanzministers auf, darunter auch das Punzierungswesen.

Zollämter, Finanzämter, Finanzpolizei, Bundesbeschaffungsagentur, ÖBIB (damals ÖIAG) - ein kleiner Auszug aus Grassers sehr langer Liste der Aufgaben des Finanzministers und seines Ministeriums.

Grasser: Ein Finanzminister „setzt nicht um“

Grasser kommt zum Punkt: Die Staatsanwaltschaft habe seine Rolle bei den Privatisierungen „völlig falsch dargestellt“. Es seien ihm Handlungen zugeordnet worden, die ein Finanzminister „niemals treffen kann“. Ein „Bundesminister für Finanzen setzt nicht um, das kann er gar nicht, weil ihm dazu jede Zeit fehlt“, so Grasser

Ein Finanzminister gebe Ziele vor, er habe Vorgaben und habe auch politisch zu kommunizieren - mit dem Parlament, mit der Öffentlichkeit, mit den Medien und mit den jeweiligen Parteien. Ein Finanzminister sei aber kein exekutives Organ, das könne er gar nicht, weil ihm dazu die Zeit fehle. Dafür habe er 15.000 Mitarbeiter und Profis von innen und außen.

Grasser will mit Verkauf nichts zu tun haben

Die Umsetzung des Verkaufs sei aber nicht Aufgabe des Finanzministers, für Umsetzung des Verkaufs habe es die Vergabekommission und Lehmann Brothers gegeben sowie die eigenen Beamten.

Er sei nicht bei den Arbeitssitzungen dabei gewesen, er sei nur zweimal dazugebeten worden. Er habe keinen der 14 Prozessbriefe bekommen und auch nicht gelesen oder freigegeben. Er habe den Prozess des Verkaufs nicht gesteuert. Er habe auch nicht die Vergabekritieren gegeben.

„Nicht meine Aufgaben“

Die Vergabekommission habe entschieden, dass der Preis das „alleinige Zuschlagskriterium“ sein soll. Der gesamte Verkaufsprozess sei von der Kommission durchgeführt worden. „Das waren nicht meine Aufgaben, sondern jene der Vergabekommission“, unterstreicht Grasser.

Natürlich sei er politisch letztverantwortlich gewesen als Finanzminister. Es habe eine Fülle von parlamentarischen Anfragen gegeben, Fragestunden, überall dort habe er Rede und Antwort stehen müssen.

Es sei seine Aufgabe, Regierungsvorlagen erarbeiten zu lassen für die parlamentarische Ermächtigung. Er habe den Verkauf politisch zu vertreten gehabt, daraus seien die Ziele erfolgt.

Gespräche mit Haider und Pühringer

Ziele seien etwa die „bestmögliche Verwertung“ und die „Vollständigkeit der Verwertung gewesen“. Seine Aufgabe sei es gewesen, mit den zuständigen Landeshauptleuten über den Verkaufsprozess zu reden, Haider oder dem Ex-Landeshauptmann Oberösterreichs, Josef Pühringer (ÖVP).

Seine wesentliche Verantwortung sei also gewesen, den Prozess politisch aufzusetzen und zu begleiten, die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Der Verkauf der Bundeswohnungen sei nicht oberste politische Priorität gewesen, aber es habe viele Themen gegeben, die mehr politische Aufmerksamkeit erhalten hätten. Er habe also dramatisch weniger persönliche Zeit beim Verkauf der Bundeswohnungen aufgewendet.

Politik „nicht zuständig“

Die Politik sei „nicht zuständig“ und „nicht verantwortlich“ für den Verkaufsvorgang gewesen, sagt Grasser.

Einer der Grundfehler der Staatsanwaltschaft sei, dass sie sich nicht damit auseinandersetze, wer wofür verantwortlich sei. Dieser Fehler ziehe sich durch die ganze Anklageschrift, sagt Grasser. Daher die ausführliche Darstellung.

Grasser vermisst Know-how

Die Staatsanwaltschaft sei auch nicht verständig in Privatisierungsfragen, sie habe keine einzige Privatisierung umgesetzt, sie habe kein Know-how in diesen Fragen. Die StA sei keine Investmentbank. Und wenn man keine Kompetenz habe, dann wäre es gut, wenn man einen Sachverständigen und Experten befragt hätte. „Leider“ sei das nicht passiert.

Alle entlastenden Aussagen seien ignoriert worden, denn es habe den Vorsatz der Anklage gegegeben, so Grasser, etwas emotional, wie er sich entschuldigt.

„Zum Harry Potter der Privatisierung gemacht“

In der Anklageschrift werde er „zum Harry Potter der Privatisierung gemacht“, so Grasser. Ihm werde zugetraut, dass er „besser als jeder Schachweltmeister hundert Züge im Voraus“ geplant habe.

Alles sei so gut gemacht gewesen, dass niemand etwas bemerkt habe, weder in der Vergabekommission noch in den Minsterien oder sonst wo. In den Einvernahmen hätten auch alle ausgesagt, dass die Vergabe einwandfrei abgelaufen sei.

„Vorteile für Republik“ durch BUWOG-Verkauf

Grasser weist jetzt noch auf die Vorteile des BUWOG-Verkaufsvorgangs für die Republik hin - „ein Nettovorteil von 30 bis 35 Millionen Euro bleibt“, so der Ex-Finanzminister

Von „äußerst unbefriedigenden“ 450 Mio. Euro bei den Anfangsgeboten sei man in fünf Runden auf schließlich knapp 960 Mio. Euro raufgegangen - der Preis sei laut Lehman Brothers am oberen Ende der Bewertungen gewesen.

„Graue Eminenz“ Haider

Grasser spricht das Vorkaufsrecht des Bundeslands Kärnten an. Er habe das mit Haider vereinbart, weil ansonsten die Umsetzung des Regierungsübereinkommens des Verkaufs unmöglich gewesen wäre.

Haider als Landeshauptmann und langjähriger FPÖ-Parteiobmann, der mit Schüssel die Koalition verhandelt habe, sei in jede Entscheidung eingebunden gewesen. Er sei umfassend informiert gewesen, „als graue Eminenz“ sei er an allen Verhandlungstischen gesessen. Es sei unumgänglich gewesen, Kärnten das Vorkaufsrecht einzuräumen, sagt Grasser.

„Kärnten hätte ESG Villach kaufen können“

Grasser bleibt bei Kärnten und schwenkt zur ESG Villach: Grasser meint, „selbstverständlich“ hätte sich die Landesregierung die rund 15.000 Wohneinheiten leisten können. Trotz „eingeschränkter finanzieller Möglichkeiten“ hätte Kärnten die ESG kaufen können - „überhaupt kein Problem“.

Für ihn sei bis zuletzt nicht abschätzbar gewesen, ob Kärnten das Vorkaufsrecht in Anspruch nimmt. Er habe auch keinerlei Einfluss nehmen können. Er habe bis zum Schluss nicht gewusst, ob Kärnten die Wohnungen kauft. Daher habe es auch zwei Ministervorlagen gegeben.

Kärnten hat laut Grasser mitentschieden

Er habe gar nicht parteilich entscheiden können, sagt Grasser. Kärnten habe mit seiner Entscheidung auch über den Bestbieter mitentschieden.

APA/Gert Eggenberger

Grasser und Haider bei einer Pressekonferenz am 6. September 2002 in Klagenfurt. Einen Tag danach kommt es beim FPÖ-Treffen in Knittelfeld zum Putsch und in der Folge zu Neuwahlen. Grasser tritt aus der FPÖ aus und wird in der Regierung Schüssel II parteiloser Finanzminister.

Kein Kontakt mit Meischberger?

Grasser spricht auch noch die 960 Mio. Euro an. Er soll laut Anklage Anfang Juni 2004 die Finanzierungsgarantie an Meischberger weitergegeben habe.

Das sei reine Spekulation, es gebe keine Zeugen. Er habe niemanden vertrauliche Information weitergegeben, so der ehemalige Finanzminister. Er sei erst am 7. Juni über das am 4. Juni erfolgte erste verbindliche Angebot informiert worden. Er habe keinen Kontakt mit Meischberger von 3. bis 15. Juni gehabt.

„Frage der Termine wichtig“

Als Beweis dafür will Grasser jetzt seinen Terminplan vorlegen. Im wichtigen Zeitraum habe er mit Meischberger keinen Kontakt gehabt, wiederholt Grasser.

Grasser zitiert aus dem Terminplan Meischbergers - es geht um Abgabefristen, er habe zur entscheidenden Sitzung „keinen Eintrag gehabt“, so Grasser. Auch die „Last und Final Offers“ seinen „nicht eingetragen“ gewesen.

„Falsche“ Termine

Am 14. Juni habe Meischberger „Vergabe“ eingetragen, dieser Termin sei „falsch“. Ein Treffen von Grasser und Meischberger habe es außerdem an diesem Tag nicht gegeben, die Aufzeichnungen in seinem, Grassers, Terminplan seien „verlässlich“ - der Eintrag in Meischbergers entspreche nicht den Tatsachen.

Die Anmeldung eines Ministerratsthemas müsse im Vorfeld erfolgen - für die Entscheidung am 15. Juni seien also schon am 11. Juni alle Beteiligten entsprechend informiert gewesen. Zudem habe es wohl Aussendungen gegeben.

Grasser: Keine Infos an Meischberger

Meischberger habe sich gut „am Markt“ bewegt, er habe eine Reihe von Informationen gehabt, auch von Haider, sagt Grasser. Meischberger habe aber keinerlei Informationen aus dem inneren Kreis der vergebenden Stellen gehabt und schon gar nicht von ihm, Grasser, so der Ex-Finanzminister.

Finanzgarantie „hat es nicht gegeben“

Grasser thematisiert die „Finanzgarantie“ in der Höhe von 960 Millionen Euro. Sie sei etweder eine Erfindung der Finanzbehörden oder eine Erfindung von Haider. Eine solche Finanzgarantie habe es „nicht gegeben“, so Grasser. „Hohes Gericht, das ist falsch.“

Das erste verbindliche Angebot sei am 4. Juni abgegeben worden. Er sei an diesem Wochenende zum 100-Jahre-Fest der „Kleinen Zeitung“ eingeladen gewesen, diese habe von 4. bis 6. Juni gefeiert.

50.000 Gäste seien damals in Klagenfurt gewesen, Haider habe dort Hof gehalten, es habe einen großen Festakt gegeben. Bei solchen Festen kämen viele Menschen zusammen, und es werde wohl auch Gespräche gegeben haben. Die BA-CA sei Sponsor gewesen, es habe wohl auch Inserate gegeben. Er sei selbst immer wieder angesprochen worden bei solchen Festen.

„Kleine Zeitung“-Ausgabe für Richterin?

Als Ansichtsobjekt wird Richterin Hohenecker von der Verteidigung vermutlich ein Exemplar der „Kleinen Zeitung“ (bzw. Kopien) mit der betreffenden Berichterstattung übergeben.

Grasser hinterfragt die vermeintliche Finanzierungsgarantie bzw. wie es zu diesem Ausdruck gekommen sein könne. Auch, wie Haider auf die 960 Mio. Euro gekommen sein könnte. Offenbar habe die CA Immo auch gehört, dass die 960 Mio. Euro den finalen Zuschlag bekommen könnten.

Grasser spricht über die CA Immo und die „Kenntnis des Gesamtinvestitionsvolumens der ersten Runde“ - davon könne man weder auf die zweite Runde noch auf etwas anderes schließen, so Grasser.

Die Anklage sei hier „falsch“ - von einer Finanzgarantie von 960,65 Mio. Euro sei „nicht gesprochen worden“. Man habe nicht erkennen können, wie viel Spielraum die CA Immo gehabt habe.

Grasser geht ins Detail

Er verweise auf die Präsentationsunterlagen von Lehman Brothers vom 7.6. - damals sei er das erste Mal davon informiert worden. In den Unterlagen von Lehman Brothers an ihn und die Vergabekommission seien auf Seite fünf unter Bieter zwei, laut Grasser offenbar die CA Immo, die 960 Mio. angeführt. Es werde in den gesamten Unterlagen nicht von einer Finanzgarantie gesprochen. Das sei entscheidend, so Grasser.

Grasser zu Vergabe: „Vielleicht war es Zufall“

Grasser „kommt zum Schluss“: Die Zielgröße von 960 Mio. Euro sei „am Markt gewesen“, woher sie gekommen sei, wisse er nicht, so Grasser: „Sicher nicht von mir, sicher nicht von der Republik“.

„Erwähnenswert“ sei, dass beide Bieter über 960 Mio. Euro geboten haben, so Grasser. Die Frage sei, warum beide Bieter knapp darüber lagen. „Vielleicht war es ein Zufall“, so Grasser: „Ich habe damals keine Informationen dazu gehabt, und es war mir nicht wichtig.“

Grasser schlüsselt die zwei Angebote auf, am Ende könnte es „simpler Zufall gewesen sein“, oder die 960 Mio. seien als Zielgröße auf dem Markt bekannt gewesen.

Grasser bittet um eine Pause

Richterin gewährt sie - Pause bis 12.00 Uhr

„Bestes Ergebnis für Österreich“

„Abschließend“ habe die Vergabekommission auf Empfehlung von Lehman Brothers einstimmig sieben zu null vom Verbriefungsverfahren Abstand genommen, der Spielraum sei ausgereizt, habe es geheißen, es hänge aber an Kärnten, ob es das Verkaufsrecht ausnütze oder nicht.

Er habe sich mit seinem Staatssekretär auf diese Expertise verlassen und habe diese Entscheidung angenommen. Er, Grasser, sei froh, dass man beim Verkauf in Summe über die angepeilte eine Milliarde Euro gekommen sei. Er sei bis heute überzeugt, dass das „beste Ergebnis für Österreich“ erreicht worden sei.

Bald geht es weiter

Grasser ist wieder im Saal.

Es geht weiter

Richterin Hohenecker ist im Saal, es geht weiter.

Es geht um den Terminal Tower

Grasser geht zum nächsten Kapitel der Anklage über: dem Terminal Tower in Linz. Er habe sich nicht vorstellen können, wie man die Sache anklagen könne, so Grasser.

Er habe auch keine belastenden Ermittlungsergebnisse in den Unterlagen der Staatsanwaltschaft gefunden, dafür Mutmaßungen und Spekulationen. Es gebe keinen Beweis und keine Zeugen für die Vorwürfe. Es sei eine Seifenblase, die, so hoffe er, „zerplatzen“ werde.

Im Clinch mit damaligem ÖBB-Chef Huber

Grasser spricht Aussagen von Martin Huber, damals Chef der ÖBB, in der Anklageschrift an. „Entweder er irrt sich oder er rächt sich für alte Auseinandersetzungen“, sagt Grasser.

Grasser sei mit Huber oft im Clinch gelegen, dabei sei es um Budgetzuteilungen für die ÖBB gegangen, Huber habe öffentlich Summen verlangt. Grasser habe Huber „Konsequenzen in Aussicht gestellt“, danach habe es keinen Kontakt mehr gegeben.

Grasser will nichts entschieden haben

Die Staatsanwaltschaft bewerte auch beim Terminal Tower die Rolle des Finanzministers falsch. Der Terminal Tower sei auch keine politische Aufgabe gewesen, er habe unter seiner Wahrnehmungsschwelle stattgefunden, der Tower habe gar keine Priorität in seiner Rolle als Finanzminister gehabt. „Ich habe den Terminal Tower nicht entschieden.“ Er habe den Mietvertrag nicht gesehen und nicht unterschrieben.

Es habe viele Standortentscheidungen und Mietverträge gegeben - er habe keinen einzigen Standort entschieden, keinen Mietvertrag - er sei in Standortfragen nicht eingebunden gewesen, vielleicht sei ihm berichtet worden, aber die Verwaltung habe eigentständig umgesetzt. Er habe auch hier keinerlei operative Tätigkeit gehabt.

„Ziel Nulldefizit“

Die Sache sei delegiert gewesen an mehrere Sektionschefs. Ausschreibung, Inserate, Verhandlung, Verträge - er sei an all dem nicht beteiligt gewesen. Er habe Ziele vorgegeben, nicht speziell für den Tower, sondern für alle Liegenschaften. Es habe in vielen Bundesländern Projekte gegeben.

Seine Vorgabe sei Wirtschaftlichkeit gewesen, Ziel ein Nulldefizit. Er habe sich komplett auf die kompetenten Beamten in seinem Ministerium verlassen.

APA/Rubra

Der Terminal Tower in Linz

Trubel um Grasser

Das Ö1-Mittagsjournal berichtet über den Grasser-Prozess - Audio dazu in oe1.ORF.at.

„Redets mit den Mitarbeitern“

Grasser berichtet über „massive Proteste“ der Belegschaft. Man solle die Personalvertretung und die Vorstände involvieren, sei an ihn herangetragen worden.

Er wäre „ein schlechter Minister gewesen“, wenn man über die Befürfnisse der Mitarbeiter „drübergefahren“ wäre. Die Reform habe er „von unten her“ gemacht. Es sei ihm wichtig gewesen, die Mitarbeiter einzubinden.

Er habe dem Generalsekretär im Finanzministerium, Peter Quantschnigg, geraten: „Redets mit den Mitarbeitern!“ Das habe gefruchtet, es habe Treffen gegeben. „Sie haben den Dialog geführt“ - die Mitarbeiter seien nach ihren Anliegen gefragt worden, so Grasser. Letztlich seien die Anliegen der Mitarbeiter auch erfüllt worden.

Es habe in Verhandlungen rund um den Terminal Tower auch noch deutliche wirtschaftliche Verbesserungen im Jahr 2006 gegeben wie mietzinsfreie Zeit und eine billigere Miete, so Grasser weiter.

Die Beamten hätten hart verhandelt und die Bedürfnisse der Mitarbeiter erfüllt und auch das Beste für den Staat Österreich durch Kostensenkungen erreicht. Das stehe im kompletten Widerspruch zu dem Vorwurf der Bestechungszahlungen, so Grasser.

Politische Einflussnahme „nicht erkennbar“

Grasser weist auf ein Finanzministeriumsschreiben aus dem Jahr 2012 hin: Das Ministerium betonte darin, dass Quantschnigg die „Letztentscheidung getroffen“ habe. Eine politische Einflussnahme auf „Vertagsabschluss und Standortentscheidung“ sei „nicht erkennbar“ gewesen, zitiert Grasser aus diesem Schreiben des Finanzministeriums.

Nun geht es um Zahlungsströme

Nun geht es laut Grasser um Zahlungsströme: Er habe niemals Provisionszahlungen erhalten, er habe nichts von den Vereinbarungen Hocheggers gewusst. Es habe keinen Plan zur Aufteilung der Zahlungen gegeben. Er habe „keine Wahrnehmungen“ zu Überweisungen auf die angeführten Konten.

Grasser nennt explizit Konto 40.815, Name Walter: „Es ist nicht mein Konto. Es war nie mein Konto.“ Er appelliere an das Gericht: „Schauen Sie sich die Zahlungen an, hören Sie sich die Zeugen an!“ Hochegger habe eine Falschaussage getätigt, wiederholt Grasser seine Aussage vom Beginn des heutigen Prozesstages.

„Woher hätte ich auch ein Geld haben sollen, um es bar einzuzahlen?“

Grasser ergänzt zum „Konto Walter“ und den dortigen Kontobewegungen: Einen Sachverständigen habe er gebeten zu prüfen. Von 15 Barauszahlungen von diesem Konto seien nur vier Auszahlungen übrig geblieben.

„Meine Einzahlungen haben mit den Auszahlungen vom Konto Meischbergers nichts zu tun“, so Grasser. Bis zu seiner Ehe habe er keine einzige Bareinzahlung auf einem seiner Konten.

Grasser zählt mehrere Konten auf: „Woher hätte ich auch ein Geld haben sollen, um es bar einzuzahlen?“

Die Zahlungen von Fiona

Die Zahlungen würden unter anderem die Hochzeitskosten betreffen: Er habe die Hochzeit bezahlt, sie habe ihm das Geld dann zurückgegeben. Seine Frau habe immer auch Probleme mit ihrer Kreditkarte gehabt, er habe sie dann im Geschäft ausgelöst, und seine Frau habe ihm das Geld dann zurückgegeben.

Grasser spricht über die Wohnung in der Babenbergerstaße 1 - dem ersten gemeinsamen Projekt mit seiner Frau Fiona. Das seien „die Hintergründe der Bareinzahlungen“, so Grasser.

APA/DER STANDARD/Cremer

Grassers Penthouse in Wien

„Nicht wirtschaftlich Berechtigter“ der Konten

Alle Konten der Ferint, Mandarin und Catherine seien nicht ihm zuzurechnen - er sei „nicht wirtschaftlich Berechtigter gewesen“. Alle Unterlagen, alle Verfügungen bewiesen das Gegenteil. Er sei nie wirtschaftlich Berechtigter gewesen - es kommen die 500.000 Euro der Schwiegermutter ins Spiel.

Die Ausführungen zur Ferint würden länger dauern - Grasser fragt, ob er jetzt starten soll oder nach der Mittagspause.

Mittagspause

Die Richterin entscheidet, dass Grasser mit seinen Ausführungen nach der Mittagspause weitermachen soll. Pause bis 13.45 Uhr.

Grasser am Wort: Was bisher geschah

Im Wiener Straflandesgericht ist derzeit Mittagspause. Zuvor hat Grasser den ganzen Vormittag lang im Korruptionsprozess ausgesagt. Grasser, heute erstmals am Wort, hat sich gleich zu Beginn seiner Befragung „nicht schuldig“ bekannt.

In einem längeren Monolog sagt der Ex-Politiker, hier als Angeklagter zu stehen sei „sicher die schwierigste Situation in meinem Leben“. Das Ermittlungsverfahren sei teilweise gesetzeswidrig verlaufen, weil es öffentlich geführt worden sei.

Er sei neun Jahre kriminalisiert und als Verbrecher hingestellt worden. Er habe zu Beginn seiner Tätigkeit als Finanzminister sieben Tage die Woche 16 bis 18 Stunden am Tag gearbeitet, so Grasser - alles im Interesse des Staates. Und er sagt, dass es eine mediale Hetzjagd gegen ihn gegeben habe.

Tatplan - oder „Masterplan“?

„Die Staatsanwaltschaft liegt falsch, die Anklage hat kein Fundament“, hat Grasser in seiner ersten Stellungnahme im Korruptionsprozess gesagt. Er bestreitet entschieden, dass es einen „Tatplan“ gegeben habe, wonach er und andere bei Privatisierungen und Aufträgen der damaligen schwarz-blauen Bundesregierung mitverdienen wollten.

Er frage sich stattdessen, ob es nicht einen „Masterplan“ seiner politischen Gegner und anderer gegeben habe. Grasser wirft auch dem mitangeklagten früheren Lobbyisten Hochegger Falschaussage vor. Hochegger hat im laufenden Prozess ein Teilgeständnis abgelegt und damit Grasser belastet.

„Vielleicht war es Zufall“

Seine Rolle bei der Privatisierung der BUWOG sei klein gewesen, ein Finanzminister könne operativ praktisch gar nichts tun, so Grasser.

Deswegen habe er ja unter anderem die US-Investmentbanker von Lehman Brothers eingesetzt. Mit Meischberger habe er rund um den Verkauf keinen Kontakt gehabt, so Grasser.

Er verweist auf seinen Terminkalender, der andere Daten aufweise als Meischbergers. Daher habe er auch nicht Meischberger den Tipp geben können, wie viel der Käufer - die Immofinanz - anbieten musste.

Die Zielgröße von 960 Mio. Euro sei „am Markt gewesen“, woher sie gekommen sei, wisse er nicht, so Grasser: „Sicher nicht von mir, sicher nicht von der Republik“. Erwähnenswert sei, dass beide Bieter über 960 Mio. Euro geboten haben, so Grasser. Die Frage sei, warum beide Bieter knapp darüber lagen. „Vielleicht war es ein Zufall“, sagt Grasser: „Ich habe damals keine Informationen dazu gehabt, und es war mir nicht wichtig.“

Der Saal füllt sich langsam wieder

In wenigen Minuten geht es weiter.

Anwalt Dohr kommt heute später. Dafür in einem ,alle Augen auf Grasser‘ Anzug, wie er sagt #buwog 👁 pic.twitter.com/ZEfa7aEmt8

— Petra Pichler (@PetraPichler1) 19. Juni 2018

Grasser wieder im Saal

... und auch die Staatsanwälte

Die Verhandlung geht weiter

Richterin Hohenecker ist im Saal.

Es geht weiter mit der Ferint-Gesellschaft

Grasser fährt mit der Treuhandgesellschaft Ferint fort. Die Ferint und die Bewegungen auf dem Konto der Gesellschaft würden nur Familienangelegenheiten betreffen, so Grasser. Sie sei somit nicht anklagereleveant.

Die 500.000 Euro würden seiner Schwiegermutter gehören. „Das ist die Wahrheit.“

Warum er bei der Einvernahme nicht gleich alles gesagt habe? Er habe nicht angenommen, dass die 500.000 Euro irgendwie von Relevanz sein würden. Es habe einen „künstlichen Fokus“ auf dieses Geld gegeben, den er nicht erwartet habe.

Die 500.000 Euro würden sehr weit in seine Privatsphäre und Intimsphäre reichen. Die Familie seiner Frau sei sehr verschwiegen und habe die Privatsphäre der Familie schützen wollen.

Fokus auf 500.000 Euro

Grasser fokussiert auf die 500.000 Euro - sie seien von der Schwiegermutter gekommen, es sei ein Geschenk gewesen.

„Du veranlagst das jetzt“

Grasser geht genauer auf familiäre Umstände ein - und kommt erneut zum Schluss: Das Geld sei ein Geschenk gewesen.

Er beschreibt seine Ehe als „glücklich“, alles habe sich sehr gut entwickelt.

Damals habe seine Schwiegermutter gesagt: „Du veranlagst das jetzt!“ Doch dabei sei er, Grasser, sehr unsicher gewesen. Er habe Quantschnigg gefragt, weil er ein schlechtes Gefühl gehabt habe, das Geld über die Grenze zu bringen. Doch letzlich habe er es auf Anraten Quantschniggs gemacht.

Grasser betont vor Gericht: er habe seine Frau aus Liebe geheiratet und nicht wegen Geld und Geldgeschenken und das Geld auch nicht angenommen #buwog

— Petra Pichler (@PetraPichler1) 19. Juni 2018

Grasser spricht das Bewegungsprofil aus der Anklage betreffend die Geldübergabe an: Es sei nicht valide und habe keine Aussagekraft. Er habe eine Reihe von Stichproben gemacht mit seinen Anwälten, das Profil habe eine ganze Reihe von Fehlern.

Bewegungen mit Autos seien nicht darin, es sei nicht geprüft worden, ob Flüge angetreten worden sind, es seien nur Bedarfsflüge einer Firma (Tirolean Jet Service) geprüft worden, so Grasser.

Linienflüge seiner Schwiegermutter seien nicht erfasst worden, mit einer Kreditkarte müsse zudem nicht immer der Eigentümer zahlen - so würden er und seine Frau etwa ihre Kreditkarten auch ihren Kindern in den Urlaub mitgeben, für alle Fälle.

APA/Hans Punz

Grasser gibt Einblicke ins Privatleben - es geht um die „500.000 Euro der Schwiegermutter“.

Grasser pocht auf „Transparenz“

Die 500.000 Euro seien treuhändisch von ihm für seine Frau und seine Schwiegermutter veranlagt worden. Das sei auch in einem Vertrag mit der Ferint belegt. Er habe das transparent und nachvollziehbar gemacht und auch im Namen seiner Familie.

Er habe eine österreichische Privatbank mit „hervorragender Reputation“ gefunden, die Meinl-Bank. Das sei auch optimal gewesen, weil beide Familien sehr lange befreundet seien.

Er sei sehr sorgfältig und überpüfbar mit dem Geld umgegangen, sagt Grasser und betont den Schweizer Treuhänder für seine „Schweizer Familie“ (viele Mitglieder der Familie seiner Frau haben die Schweizer Staatsbürgerschaft). Grasser zitiert aus dem Treuhandvertrag.

„Es ist nicht mein Geld“

Grasser erneut: „Die 500.000 stammen aus dem Privatvermögen meiner Familie.“ „Formulierungen“ in dem Vertrag würden die Korrektheit „belegen“. Für ihn sei es nebensächlich gewesen, ob die Schwiegermutter oder die Frau wirtschaftlich berechtigt sei. „Mir haben sie’s mitgegeben, es ist aber nicht mein Geld.“

Grasser über „Gütertrennung“ im Ehevertrag

Einen Tag vor der Eheschließung sei der Treuhandvertrag geschlossen worden. Er habe alle Bankverträge in Aktenordnern, alles sei der Staatsanwaltschaft übergeben worden - auch der Ehevertrag. „Du heiratest als vernünftig vermögender Mann in eine Familie, die ein bissl mehr hat“, so Grasser. Doch betont er: „Gütertrennung“ sei stets wichtig für ihn gewesen.

Grasser wettert gegen die Staatsanwaltschaft

Die Gütertrennung habe immer eine wichtige Rolle gespielt für ihn, er habe mit dem Geld der Familie seiner Freu nichts zu tun, er habe weit weg von dem Geld sein sollen. Und es sei auch genau dokumentiert, dass er nie einen Cent der 500.000 Euro für sich in Anspruch genommen habe.

Es sei lächerlich, dass die StA dieses Geld ihm zuschreiben wolle, das sei „lebensfremd, absurd, falsch“. Er verweise auf die eidesstattliche Erklärung seiner Frau aus dem Jahr 2013. Darin erklärt sie, dass das Geld im Jahr 2005 und im Jahr 2006 von ihrer Mutter übergeben wurde. Grasser sollte dieses Geld veranlagen.

Grasser ortet „Zielorierierung der Anklage“

Grasser redet über Burckhard Graf („so etwas wie mein zweiter Vater“) - er habe Graf gebeten, zu dokumetieren, was er, Grasser, gesagt habe. Unter Wahrheitspflicht sei vor der Staatsanwaltschaft 2005 ausgesagt worden, dass das Geld von der Familie stamme.

Grasser sprach von einer „Zielorierierung der Anklage“ - denn man seine Familie gezielt unter Druck gesezt, in der Hoffung, etwas „herauszubekommen“. So sei etwa das Haus der Schwiegermutter durchsucht worden.

Grasser über die Schweizer Familie

Seine Schwiegermutter sei Schweizerin, ebenso seine Frau, seine Schwägerin und fünf Enkelkinder seiner Schwiegermutter. Seine Schwiegermutter habe keinen Wohnsitz in Österreich, sie wohne wenn am Firmensitz in Wattens oder in Kitzbühel auf dem Hof ihres Bruders oder im Hotel.

Die Hausdurchsuchung habe dann im Hof des kranken Bruders seiner Schwiegermutter stattgefunden, dabei sei auch ein Safe geöffnet worden. Die Staatswanwaltschaft habe aber niemals überprüft, wem der Hof gehöre - nämlich nicht seiner Schwiegermutter.

„Schockierte“ Familie

Es zeige, wie wenige die Staatsanwaltschaft „um die Aufarbeitung der Sachverhaltslage bemüht war“, so Grasser.

Die ganze Familie sei von der Hausdurchsuchung „schockiert gewesen“ - nachdem man in der Wohnung des Bruders „nix gefunden“ habe, habe man eine Steuerprüfung der Mutter begonnen.

Klage über „brachiale Methoden“ gegen Familie

Es sei mit „brachialen“ Methoden gegen die Familie seiner Frau vorgegangen, die viele tausend Arbeitsplätze in Österreich sichere und bei der laut Grasser jedem klar gewesen sein müsse, dass die Familie niemals etwas mit den vielen Bundeswohnungen habe zu tun haben können.

2 mal sei die STA zur HAusdurchsuchung gekommen. Weil man einen Safe nicht öffnen konnte und ihn hätte aufschweißen müssen und Das Wärmeeinheit Gefahr für den hölzernen BAuernhof gewesen. Eine Groteske, sagt Grasser #Buwog

— Petra Pichler (@PetraPichler1) 19. Juni 2018

Grasser beklagt, dass alles, was in den Ermittlungsakten war, immer an die Öffentlichkeit gelangt sei. „Es war ein öffentliches Verfahren.“

Er habe seiner Schwiegermutter nicht gesagt, dass er das Geld bei der Ferint angelegt hat. Es hätte sie auch nicht interessiert, argumentiert Grasser. Seine Schwiegermutter halte viele Beteiligungen, engagiere sich in ihrem Unternehmen und ihren Beteiligungsgeschäften, und diese hätten „ein bisschen eine andere Dimension“ als die 500.000 Euro.

Ihn hätten die 500.000 Euro und die Veranlagung als Finanzminister auch nicht interessiert. Er habe überhaupt keine Zeit gehabt, diese Veranlagung zu machen, angesichts des milliardenschweren Budgets des Staates Österreich.

Grasser über seine Schwiegermutter

„Versetzen sie sich in die Gedanken einer ungefähr 70 Jahre alten Dame“, so Grasser, die „noch nie ein Problem mit der Behörde hatte“, „ganz korrekte Schweizer“. Es habe die Hausdurchsuchung gegeben sowie eine umfassende Steuerprüfung der Mutter und seiner Frau sowie viele Berichte über die 500.000 Euro.

Seine Schwiegermutter sei in diesen Berichten „in den Schmutz gezogen“ worden - sie sei extrem schockiert gewesen, dass ihr das passiert sei. Ihre Anwälte hätten ihr gesagt, das wäre rechtsstaatlich in der Schweiz nicht möglich. Es sei klar gewesen, dass sich seine Schwiegermutter zurückgezogen habe. Sie habe nichts mehr mit der Öffentlichkeit zu tun haben wollen.

Verhältnis zur Schwiegermutter abgekühlt

Unter dieser Eskalation habe auch sein Verhältnis zur Schwiegermutter stark gelitten. Keine Kommunikation mehr, so Grasser. Der Bitte nach einem Beleg für die Schenkung habe sie in dieser Situation nicht mehr nachkommen wollen - „verständlich“, so Grasser: „Stellen Sie sich die Situation vor“, sagt er in Richtung der Schöffen.

Herausforderungen der Finanzkrise

Er habe das Geld schließlich veranlagt, und dann sei die Finanzkrise gekommen. Man habe damals nicht gewusst, wo man sein Geld habe anlegen sollen, so Grasser. In dieser „chaotischen Situation“ habe er gesagt, er wolle das Geld nicht verlieren, sondern in Sicherheit bringen, weg von der Meinl Bank, die samt Gründer Julius Meinl ebenfalls in großen Schwierigkeiten gewesen sei.

Monetäre Disziplinfragen

„Meine Frau ist ein bisschen weniger diszipliniert beim Geld als die Mutter“, sagt Grasser. Ziel sei gewesen, das Geld für die Kinder „mündelsicher“ zu machen - die Idee habe bei der Schwiegermutter nach anfänglichen Zweifeln Gefallen gefunden.

So sei der Treuhandvertrag mit dem Vermögensberater Norbert Wicki der Mandarin Group zustande gekommen.

APA/EXPA/Jakob Gruber

Es geht um Familiäres und Finanzielles. Im Bild Grassers Frau Fiona Pacifico Griffini-Grasser.

„Wie ein Schwerverbrecher“

Über den Treuhandvertrag mit Wicki: Die Staatsanwaltschaft behaupte, Grasser habe den Vertrag nicht unterschrieben, führt Grasser aus. Das sei „absurd, grotesk, falsch“ - das beweise einmal mehr, dass die Ermittlungen auf der schiefen Ebene gehen würden. Er habe den Vertrag sehr wohl unterschrieben, so Grasser.

Er spricht die Hausdurchsuchungen an, wo ein Blatt mit Unterschriftenproben von ihm gefunden worden sei. Grasser führt dazu aus, dass er bei den Einvernahmen Schriftproben habe abgeben müssen. Dann seien ihm von der Staatsanwaltschaft Unterschriften vorgelegt worden, die er validieren sollte.

Er habe beide Unterschriften als seine identifiziert, die zweite Version würde er nutzen, wenn er in Eile sei. Die ganze Situation habe ihn allerdings auch negativ beeindruckt, so Grasser. Er sei sich vorgekommen „wie ein Schwerverbrecher“.

Kein Vergleich mit „Tausenden Unterschriften“

Mit den „Tausenden Unterschriften“ im Finanzministerium seien die Unterschriften nie verglichen worden - wiederum sieht Grasser ein Versäumnis der Staatsanwaltschaft.

ZU Hause habe er dann darüber nachgedacht und Unterschriften geübt, weil er irritiert war, sagt Grasser. Er habe die STA gebeten, seine Unterschriften im Finanzminsterium zu überprüfen, da habe er auch mal so mal so unterschrieben #Buwog

— Petra Pichler (@PetraPichler1) 19. Juni 2018

Der Weg des Geldes zu Catherine

780.000 Euro habe er vom Konto der Ferint schließlich überweisen lassen auf ein Konto, das ihm Wicki genannt habe, bei der Mandarin, so Grasser weiter. Wicki habe dann gesagt, er finde eine sichere Bank und habe die St. Galler Kantonalbank vorgeschlagen - dort habe es staatliche Haftungen gegeben.

Wicki habe dann vorgeschlagen, dass die Firma Catherine Corporation auf die Schwiegermutter überschrieben wird. Catherine, urspünglich von seiner Frau für andere Zwecke gegründet, sei schließlich nur für die Vermögenssicherung und Veranlagung für die vier Kinder gedacht gewesen.

Die Anklage der Staataanwaltschaft sei „falsch“. Die Realität stimme nicht mit den Behauptungen der „Erfindungen“ der Staatswanwaltschaft überein.

„Lassen wir Fakten sprechen, lassen wir die Zeugen sprechen“

Grasser schwenkt auf die Mandarin um - es sei schwarz auf weiß bewiesen, dass er diese nicht gegründet habe. Nur diese eine Überweisung der 780.000 Euro auf die Mandarin habe es gegeben, „mehr nicht“. Auch an den anderen Konten sei er nicht wirtschaftlich berechtigt gewesen.

„Lassen wir die Fakten, lassen wir die Taten, lassen wir die Zeugen sprechen.“

Grasser nimmt zu Hochegger Stellung

Es sei ihm ein „besonderes Anliegen“, sich mit dem Teilgeständnis von Hochegger zu beschäftigen, so Grasser. Vorher gibt es allerdings eine Pause.

Kurze Pause

Ob für die Schöffen oder für Grasser, ist nicht klar, aber alle scheinen dankbar zu sein.

APA/Hans Punz

Meischberger, Grasser und Grassers Anwalt Wess

Es geht weiter

Alle konnten durchschnaufen, Grasser hat sich ein weiteres stark koffeinhaltiges Getränk geholt.

Grasser über Hochegger: „Skrupelloses Verhalten“

Grasser setzt fort - beim Beginn der Ausführungen zum Hochegger-Teilgeständnis. „Eine Falschaussage“, so Grasser. Die Privatisierung der BUWOG sei „korrekt“ verlaufen. Niemals habe er über Bestechungszahlungen gesprochen, auch habe er solche nicht erhalten.

Er sei von Hochegger „menschlich enttäuscht“ und „schockiert“ gewesen, er habe ihm ein derart „skrupelloses Verhalten“ nicht zugetraut.

„Massiver Streit“ mit Hochegger

Im Jahr 2007 sei er mit Hochegger im massiven Streit auseinandergegangen. Hochegger habe ihn immer wieder beraten, als er Finanzminister war, etwa bei der Klein- und Mittelbetriebstour. Im Zuge des Ermittlungsverfahrens habe er erfahren, dass Hochegger davon auch auftragsmäßig profitiert habe.

Nach seinem Ausscheiden aus dem Finanzministerium habe er, Grasser, sich um die Meinl International Power intensiv gekümmert. Meischberger habe ihn dann angesprochen, in die Valora Solutions einzutreten, die er mit Hochegger gehalten habe. Er, Grasser, habe sich dann intensiver um die Meinl-Firma gekümmert.

Er sei dann draufgekommen, dass Hochegger jene Gegner Grassers beraten habe, welche die Meinl Power hätten übernehmen wollen, so Grasser. Es sei dann zu einer Übernahmeauseiandersetzung um die Meinl Power gekommen, die Grasser versucht habe abzuwehren. Er habe sich über die Charakterlosigkeit sehr geärgert und habe Hochegger dann auf die Mobilbox gesprochen, dass er mit ihm nichts mehr zu haben wolle.

Hochegger „auf diesen Zug aufgesprungen“

Zehn Jahre habe er Hochegger danach nicht mehr getroffen, bis heute im Gerichtssaal habe es keinen Kontakt gegeben. Das Verhältnis zwischen den beiden sei „nicht neutral“ gewesen wie von Hochegger ausgesagt, so Grasser. Für Grasser ein Grund, „warum er sich zu dieser Aussage hat hinreißen lassen“.

Hochegger sei auf einem „opportunistischen Egotrip“, so Grasser - „alle wollen Grasser hängen sehen“. Grasser sagt, dass Hochegger „auf diesen Zug aufgesprungen ist“. Hochegger sei bereits einmal verurteilt worden. Hochegger „optimiert seine Lage“.

Hochegger sage für sich wohl aus der Überzeugung, dass er schon einmal verloren habe: „Ich liefere dem Gericht den Grasser, dann komme ich zumindest mit einer geringeren Strafe davon“ - und im besten Fall rechne Hochegger für sich mit einem Freispruch, so Grassers Interpretation des bisher Geschehenen.

Hochegger wasche sich mit seiner Unwahrheit rein. Das sei charakterlich ein „Armutszeugnis“.

Für Hochegger eine Win-Win Situation, für ihn Grasser eine Katastrophe. Hochegger habe die Brasilianische Lösung gewählt mit seinem falschen Geständnis #Buwog

— Petra Pichler (@PetraPichler1) 19. Juni 2018

Teilgeständnis für Grasser „inszeniert“

Grasser führt aus, warum Hochegger seiner Meinung nach eine Falschaussage gemacht haben muss: Er habe in den Jahren seit dem großen Streit 2007 viele Möglichkeiten gehabt, Grasser anzuschwärzen, das sei alles nicht passiert.

Hochegger sei ein „PR-Profi und ein Meister der Inszenierung und der Dramaturgie“ - perfektioniert in seinem Film „Alle wollen den Grasser sehen“. Das zeige sich auch in der Art, wie Hochegger sein Teilgeständis inszeniert habe: „Drehbuch, Regie, Produzent Peter Hochegger“, „in der Rolle ein geläuterter Aufdecker“, der „aber nichts mit der Wahrheit zu tun“ habe, so Grasser.

Grasser: Hochegger hat „20-mal gelogen - oder er lügt jetzt“

Hochegger habe „seit 2009 etwa 20-mal ausgesagt“, niemals habe er dabei gesagt, dass er, Grasser, „ein Geld bekommen habe“. Entweder habe Hochegger acht Jahre lang 20-mal gelogen oder „er lügt jetzt“, so Grasser.

Grasser spricht über ein „News“-Interview, in dem Hochegger gesagt habe, dass er, Grasser, „nichts bekommen“ habe.

Zuerst habe Hochegger im Gerichtssaal alles abgestritten, dann hätte er alles zugeben müssen, so Grasser.

„Wahrheit wird zur Karikatur“

Hochegger „dreht alles, wie er es braucht“ - die Wahrheit werde „zum Zerrbild, zur Karikatur“.

Grasser pocht auf Details zu Hochegger-Aussage

Er komme nun zum Kern der Aussage Hocheggers, so Grasser: Hochegger habe mehrfach im Gerichtssaal gesagt, er sei sich „sehr sicher“, Meischbergers Bankberater Christoph Wirnsperger Ende August, Anfang September 2005 getroffen zu haben. Dabei habe Wirnsperger einen Zettel mit drei Kontonummern und den Namen Plech, Meischberger und Grasser herausgezogen.

Im September 2005 habe es diese Konten noch gar nicht gegeben, so Grasser: Das Konto Karin seit im Oktober 2005, das Konto Natalie im Dezember 2005 gegründet worden - es sei also unmöglich, dass Wirnsberger diesen Zettel herausgezogen habe.

Er gehe sehr wohl davon aus, dass es das Treffen von Hochegger und Wirnsperger gegeben habe, aber der Inhalt müsse falsch sein, denn es habe zwei der drei Konten damals nicht gegeben, so Grasser. Für ihn sei daher belegt, dass Hochegger das Gericht angelogen habe.

Grasser emotional bewegt

Er wisse, dass er kein Geld genommen und kein Geld von Meischberger bekommen habe, daher müsse er davon ausgehen, dass Lügen „ein Teil der charakterlichen Disposition“ von Hochegger sei, so Grasser sichtlich bewegt.

Es sei ihm noch nie passiert, dass ihm ein Bankmitarbeiter von sich aus Informationen von Konten anderer gegeben habe, so Grasser. „Der verliert seinen Job, wenn er sowas tun würde.“ Dahingehend seien die Aussagen Hocheggers „falsch“.

Er habe auch über weitere Aspekte von Hocheggers Aussage nachgedacht, über dessen Angaben zu Yoga, darüber, dass Hochegger dem Kapitalismus abgeschworen habe und über das Wettern gegen die Verteiligungsgerechtigkeit in der Welt - er nehme ihm das nicht ab.

Er kenne Hochegger, Hochegger sage das nur, weil er wisse, dass solche Aussagen dem Gericht gefallen. Er sei überzeugt, man könne Hochegger in dessen Aussagen nicht trauen.

Hochegger habe schon 2011 die innere Einkehr und die Abkehr vom Kapitalismus beschworen - und er, Grasser, frage sich, warum Hochegger dann etwa eine Schadenersatzklage von über 30 Mio. Euro gegen Grasser angestrengt habe, wenn Hochegger Geld „wurscht“ sei, so eines von Grassers Argumenten.

„Eine Schlange, die sich häutet, bleibt eine Schlange“

Die „Mutation vom berechnenden Geschäftsmann zum esoterischen Gutmenschen“ sei nicht glaubwürdig, so Grasser - und er legt ein Sprichwort nach: „Eine Schlange, die sich häutet, bleibt am Ende des Tages eine Schlange.“

Grasser kommt „zum letzten Kapitel“. Im Herbst 2009 habe er von den Provisionszahlungen Meischbergers erfahren. Im Mittelpunkt der medialen Berichterstattung sei niemand außer ihm, Grasser, gestanden.

„Aktive“ Aufklärung der Umstände

Grasser spricht über Vorgänge, nachdem die Vorwürfe 2009 bekanntgeworden sind. Es habe danach reine Informationstreffen gegeben mit den anderen Angeklagten, so Grasser. Er sei damals im Mittelpunkt der „aggressiven“ Berichterstattung gestanden, so Grasser.

„Hätten Sie den Kopf in den Sand gesteckt oder alles versucht, den Brand zu löschen?“, so Grasser zur Richterin. „Ich bin der politisch Verantwortliche für die BUWOG-Privatisierungen, ich bin interessiert daran, das alles aufzuklären.“ Als Minister sei man auch Troubleshooter, Problemlöser und Mediator, so Grasser. Es sei für ihn selbstverständlich gewesen, aktiv zu versuchen, alles aufzuklären.

Dazu brauche man aber Informationen, und nur aus diesem Grund habe er eine Reihe von Gesprächen geführt, unter anderen mit Meischberger und Plech, aber noch vielen anderen, so Grasser.

„Alles an mir vorbeigeschwommen“

Er habe viele Personen angerufen, weil er sich wieder auf den neuesten Informationsstand habe bringen wollen. Er habe seinen ganzen Ruf zu verlieren gehabt, zwei Jahre nach dem Ausstieg aus der Politik, alles sei an ihm „vorbeigeschwommen“.

„Niemand bleibt in so einer Situation zu Hause sitzen“, so Grasser. Hätte er alles gewusst, hätte er nicht an den Meetings teilnehmen müssen. Er habe „viele Fragen“ stellen müssen, auch in der Politik sei er immer lösungsorientiert gewesen.

APA/Georg Hochmuth

Am Nachmittag ist auch Meischberger im Fokus von Grassers Statement gestanden.

Er habe damals keine Akteneinsicht gehabt, so Grasser, er sei damals nicht Beschuldigter gewesen. Aber dann habe ein „Medien-Tsunami“ begonnen, daher sei es für ihn naheliegend, „ja notwendig“ gewesen, sich zu informieren, um aufzuklären. Er sei auch zu Meetings eingeladen worden, so Grasser.

Prinzip „Keine Aufträge an Freunde“ durchgehalten

„Man selbst kann nicht alles wissen“, darum brauche es Berater. Er wäre aber nie auf die Idee gekommen, mit einem politischen Strategen über Privatisierungen zu sprechen. Grasser weist auf verschiedene Kompetenzen hin, hierbei habe es keine Vermischungen gegeben, so Grasser.

Das Prinzip „Keine Aufträge an Freunde“ habe er als Finanzminister sieben Jahre lang durchgehalten, so Grasser.

Es sei klar gewesen, dass Meischberger keine Bezahlung für seine Beratung erhalte - kein Berater, den er eingeladen habe, habe eine Bezahlung bekommen, so Grasser.

Die Experten seien gerne gekommen, weil sie einen Beitrag zur „Veränderung Österreichs“ hätten leisten wollen. Zu Aufträgen sei es nur dann gekommen, wenn inhaltlich sehr viel abzuarbeiten gewesen sei.

„Natürlich“ sei ihm bewusst gewesen, dass Meischberger einen Beruf hatte, Herausgeber des „Seitenblicke“-Magazins gewesen und viel als Berater und Lobbyist tätig gewesen sei - Meischberger habe viele Mitglieder der FPÖ-Regierung besser gekannt als er, Grasser. Aber auch der ÖVP, denn Meischberger habe zehn Jahre lang im Parlament gearbeitet.

S.R.Ayers (Dossier.at)

Szene aus dem Gericht: Meischberger von hinten, Grasser am Schirm

48 Treffen mit Meischberger in 60 Monaten

Meischberger sei immer explizit eingeladen worden, er habe keinen Schreibtisch oder Büro im Finanzministerium gehabt und auch keine dauernde Zutrittsberechtigung, so Grasser.

Es habe 48 berufliche und auch private Termine in 60 Monaten gegeben, rechnet Grasser vor, das sei für einen sehr guten Freund, der auch Berater ist, „nicht sehr viel“.

„99 Prozent der BMF-Beamten hat Hochegger nicht gekannt“

Meischberger habe Kontakt zum Kabinett, aber keinen Kontakt zu den Finanzministeriumsbeamten gehabt, so Grasser - er rechnet vor: „99 Prozent der Beamten hat er nicht gekannt.“

„Schockiert“ über Meischberger-Geständnis

Er habe nicht gewusst, dass Meischberger und Hochegger beratend für das Österreich-Konsortium tätig waren. Als Meischberger ihm das offengelegt habe, sei er, Grasser, „schockiert“ gewesen. Er habe sofort gewusst, „die Optik passt einfach nicht“. Er sei „fuchsteufelswild“ gewesen.

„Ein Freund bleibt ein Freund, auch wenn er einmal einen Fehler macht“

Das Verhältnis zu Meischberger sei aufgrund der Entwicklungen „belastet“ gewesen. Die Freundschaft zu kündigen wäre für ihn, Grasser, nicht möglich gewesen.

Grasser zitiert den ehemaligen bayrischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber (CSU) mit einer Solidaritätsbekundung für den verurteilten FC-Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß: „Ein Freund bleibt ein Freund, auch wenn er einmal einen Fehler macht.“ Das treffe auch auf Meischberger und ihn zu.

3.750 abgehörte Telefonate?

Nun geht es um die abgehörten Telefonate: Laut seinen Anwälten, sagt Grasser, soll es insgesamt 3.750 abgehörte Telefonate gegeben haben, 120 davon seien verschriftlicht worden. Anklagerelevant seien in der Anklage fünf angeführt worden. Er bedanke sich explizit für das Vorspielen der Telefonate.

Er habe die Telefonate geführt und sei sich ganz sicher gewesen, dass er nicht abgehört werde, so Grasser. Es sei damals eine „ganz außerordentliche“ Situation gewesen: Ermittlungen, Hausdurchsuchungen, großer medialer Fokus, mediale Vorverurteilungen - auch vor diesem Hintergrund seien die Telefonate ruhig geführt und versucht worden, die politische Lage zu analysieren.

Grasser zitiert seine eigenen Aussagen im Telefonprotokoll, er ersucht das Gericht, die Protokolle einzubeziehen.

Grasser richtet Wort an Staatsanwälte

Grasser kommt zum Ende: Er könne das Plädoyer der Staatsanwälte nicht stehen lassen. Er habe sich an das Parlament zurückerinnert gefühlt. Er verstehe die Oberstaatsanwälte nicht, warum sie etwa die Plädoyers nicht übergeben würden. „Für mich geht es hier um wirklich viel“, um ein Leben am Ende des Tages, so Grasser.

Nichts von den Vorwürfen sei richtig, sie seien unverständlich, tendentiös und „nicht wahr“.

„Meine Zeugen sind die Menschen“

„Sie haben immer wieder Grundrechte verletzt, sie haben kein faires Verfahren geführt“, so Grasser zum Hohen Rat. „Wo es um Entlastung geht, waren sie blind“, so Grasser. „Meine Zeugen sind die Menschen und die Zahlen, Daten und Fakten in den Akten“, so Grasser.

„Seit mehr als neun Jahren gießt man den Schmutzkübel über mich aus“, so Grasser.

Er wolle abschließen mit der Aufforderung an das Gericht, sich selbst ein Bild zu machen über die Fakten und die Zeugen. Er, Grasser, sei 49 Jahre alt und unbescholten: „Ich habe mir nie etwas zuschulden kommen lassen.“

Ihm fehle jedes Motiv für das Verbrechen, das ihm vorgeworfen werde. Er komme aus guten Verhältnissen, seine Eltern hätten etwas aufgebaut und ihn anständig erzogen. Er habe eine vernünftige Karriere gemacht und immer anständig verdient.

Er habe nach dem Ausscheiden aus der Politik zudem „deutlich“ mehr Geld verdient, als ihm die Staatsanwaltschaft nun zuordne, so Grasser.

„Ich bin unschuldig und hoffe auf Gerechtigkeit“

Richterin Hohenecker schließt die Verhandlung

„Ein, zwei Fragen“ der Richterin

Ein spannender Tag ist zu Ende: Über fünf Stunden hat Grasser über seine Sicht der Vorwürfe gegen ihn referiert.

Für morgen hat Richterin Marion Hohenecker „ein, zwei Fragen“ an Grasser in Aussicht gestellt. Es ist davon auszugehen, dass es sehr viel mehr werden, denn Hohenecker hat die von Grasser zitierten Statements mitgelesen und darauf hingewiesen, dass es Diskrepanzen gibt.