„Trojan Women“: Antike trifft K-Pop

Trauer und Zorn sind die zwei bestimmenden Emotionen, die der aus Singapur stammende Regisseur Ong Keng Sen gemeinsam mit dem Ensemble des koreanischen Nationaltheaters auf die Bühne bringt. Zunächst aber herrscht Minimalismus und Ruhe: Der Chor der Troerinnen, ganz in Weiß gekleidet, in der Hand ein rotes Wollknäuel, das langsam abgewickelt wird, im Vordergrund Königin Hekuba (Kim Kum Mi), die noch regungslos am Boden liegt.

Doch mit dem ersten Ton Hekubas ist der Weg frei für zwei pausenlose Stunden trojanischen Leides: Als Basis dient Ong Euripides’ „Troerinnen“, das sich mit dem Schicksal der Frauen Trojas nach der gelungenen griechischen List - dem trojanischen Pferd - auseinandersetzt. Bearbeitet wurde der Stoff unter anderen von Jean-Paul Sartre, der die antike Tragödie in die Gegenwart holte und darin recht deutliche Kritik am Krieg verpackte. Ong verwendete für „Trojan Women“ Sartres Text und ließ ihn an die traditionelle koreanische Oper - Changgeuk - anpassen.

Lautstarkes Schicksal der Frauen Trojas

Kims durchdringende, fast schon heisere Stimme lässt das Publikum am Schmerz der Troerinnen teilhaben. Hekuba hat im Zuge des zehnjährigen Krieges ihren Mann und ihre Söhne verloren, jetzt sollen die Frauen - sie selbst, ihre Tochter Kassandra (Yi So Yeon) und ihre Schwiegertochter Andromache (Kim Ji Sook) - an andere Männer als Kriegsbeute weitergereicht werden.

National Theater of Korea

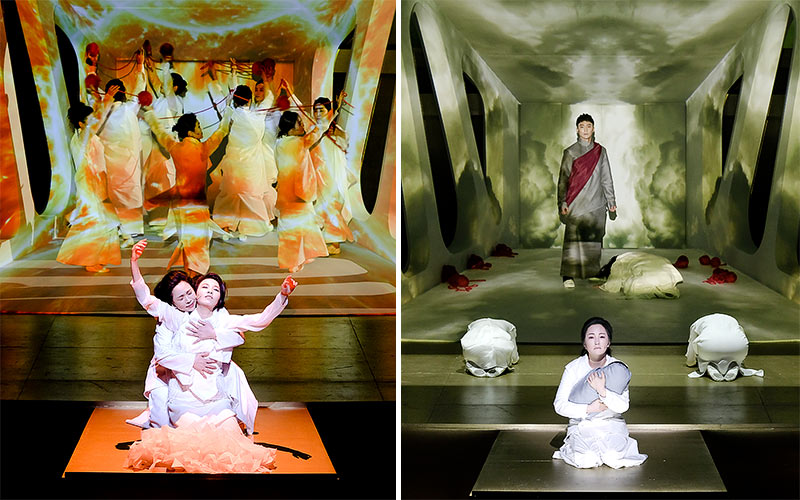

Die Bühne verstärkt die Emotion der Darstellerinnen und Darsteller durch Projektionen

Jede der Frauen bekommt ihren Einzelauftritt, ganz in der Tradition des Pansori - jener Kunstform, auf der die koreanische Oper aufbaut. Dabei wird ein einzelner Sänger oder eine Sängerin mit einer Trommel begleitet. Auch in Ongs Variante ist der konstante Beat ein wesentlicher Teil der Aufführung, daneben setzt er auf weitere klassische asiatische Musikinstrumente im Orchestergraben, die den Stoff damit akustisch von Europa distanzieren. Wenn der achtköpfige Chor singt, sind stets K-Pop-Klänge auszumachen, für die Komponist Jung Jae Il verantwortlich zeichnet.

Die Bühne, erst nüchtern weiß, wird durch Projektionen zu einem Schauspiel der Elemente: einmal Wasser, einmal Stein - eindrucksvoll aber vor allem während Kassandras Auftritt, bei dem die Kulisse in Flammen aufgeht. Überhaupt spielt Licht offenbar eine ganz wesentliche Rolle im Theater Ongs, denn mit Licht wird nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Publikumsraum gespielt. Nicht zuletzt, weil einige Darsteller durch die Türen des Zuschauerbereichs auftreten und wieder abgehen, wird es in den Reihen oft gleißend hell.

Europäisch-koreanische Gemeinsamkeiten

Über weite Strecken wirken koreanische Oper und griechische Tragödie so, als würde sie nicht viel voneinander trennen: Die weißen Kostüme dienen dabei als visueller Brückenschlag zwischen griechischer Vorlage und asiatischer Tradition. Der Klagegesang übernimmt die aristotelische Funktion der Katharsis, dem Reinigen der Seele durch Mitleid, der sich das Publikum alleine aufgrund der Lautstärke nur schwer entziehen kann.

Hinweis

„Trojan Women“ ist bei den Wiener Festwochen noch am 17. und 18. Juni um 19.30 Uhr im Theater an der Wien zu sehen. Bereits um 19.00 Uhr findet eine Einführung statt, nach der Vorstellung am 17. Juni gibt es ein Publikumsgespräch.

Spätestens mit dem Auftritt der Helena, die von einem männlichen Darsteller (Kim Jun Soo) gespielt wird, gibt Ong Euripides’ „Troerinnen“ aber einen zeitgenössischen Anstrich und kratzt damit streckenweise stark am Kitsch. Vom Klavier begleitet singt sich Helena in das Herz Menelaos’ (Choi Ho Sung) zurück und sorgt damit für einen emotionalen Höhepunkt, der starke Anleihen beim Musical nimmt.

Ong zeichnet Helena als Grenzgängerin: Sie wird von den Troerinnen wie von den Griechen verstoßen. Diese Zerrissenheit verpackt der Regisseur in den Genderaspekt, der durch den starken Fokus auf das Schicksal der Frauen bereits in Euripides’ Vorlage eine wesentliche Rolle einnahm.

Troja liegt in Asien

In Sartres Bearbeitung der „Troerinnen“ wird der Konflikt zwischen dem in Kleinasien liegenden Troja und Europa in den Fokus gerückt, eine klassische Tragödie verpackt als scharfe Kritik am damaligen Vietnam-Krieg. Ong befreit mit seinen „Trojan Women“ den antiken Stoff aus der europäischen Deutungshoheit, lässt Sartres Kritik am Krieg aber unberührt. Der Kampf der überlebenden Frauen, die durch die Folgen des Krieges nach und nach ihre Hoffnung verlieren, hat über zweieinhalb Jahrtausende kaum an Aktualität eingebüßt.

Auch ohne Übertitel stark

„Trojan Women“ macht das Leid vor allem hörbar: Ong stellt die Stimmen der Frauen in den Mittelpunkt - und die Darstellerinnen transportieren den Schmerz der Troerinnen akustisch so treffsicher, dass nicht jedes Auge im Zuschauerraum trocken bleibt. Nach knapp zwei Stunden sind Schauspieler und Publikum gleichermaßen erschöpft, nicht zuletzt, weil die Kraft, die von der Bühne ausgeht, zunächst recht ungewohnt ist.

Doch dem Regisseur aus Singapur gelingt es, das Publikum mit seiner lautstarken „Troerinnen“-Version zu erreichen. Für das Ensemble gibt es am Ende der Wien-Premiere erst tosenden Applaus, dann Standing Ovations. Zum koreanischen Gesang werden deutsche Übertitel eingeblendet - die hätte es, so eindringlich wird das Schicksal der Troerinnen vermittelt, an diesem Abend sehr wahrscheinlich nicht gebraucht.

Florian Bock, ORF.at

Links:

- Festwochen

- Die Troerinnen (Wikipedia)

- Pansori (Wikipedia)