„Citta del Vaticano“: Gretchenfrage 2.0

In einer Zeit, in der in Europa vor allem die Rolle des Islam debattiert wird, setzt der deutsche Regisseur Richter ganz bewusst darauf, die „eigenen“ Wurzeln infrage zu stellen: Welchen Stellenwert hat das Christentum im Jahr 2016, wie prägen die Kirche und ihre Geschichte das tägliche Leben junger Europäer - auch solcher, die sich womöglich gar nicht selbst als Christen sehen? Kurzum: Wie hält es die die Generation YouTube mit der Religion?

Der Staat der Vatikanstadt - „Citta del Vaticano“, das geografische Zentrum des Christentums - dient Richter als Ausgangspunkt für seinen Abend der Grundlagenforschung im Wiener Schauspielhaus. Er ist gleichzeitig Mittelpunkt des „alten Europa“ und Ursprung großer Kontroversen - die Stichworte werden von den Darstellern gegeben: Korruption, Intoleranz, sexuelle Gewalt. Die Frage, die im Raum steht: Wenn die christliche Lehre nicht einmal von ihren Predigern gelebt wird, wie relevant ist sie dann überhaupt noch?

Aus dem Leben der Darsteller

„Citta del Vaticano“ ist das - vorläufige - Ergebnis einer Kooperation von Richter mit dem Choreografen Nir de Volff. Gemeinsam mit sieben Darstellern, darunter auch zwei Mitgliedern des Schauspielhaus-Ensembles, haben sie einen Text mit performativen Elementen erarbeitet, den sie selbst als „Work-in-Progress“ verstehen - ein Stück, das sich stets im Wandel befindet.

Matthias Heschl

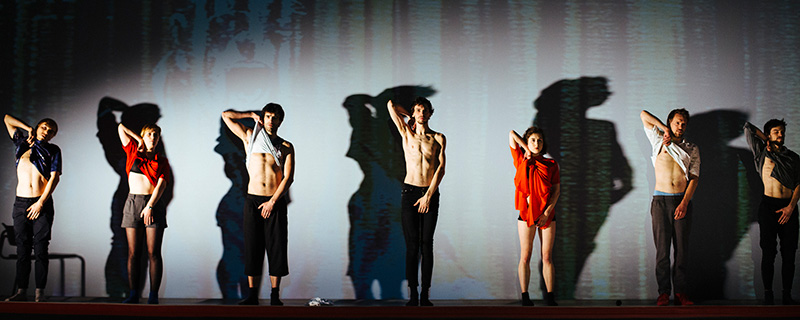

Körperlichkeit, Performance, Text und Tanz treffen aufeinander (v.l.n.r. Johannes Frick, Gabriel da Costa, Steffen Link)

Auf der Bühne entsteht zu Beginn das Gefühl einer lockeren Diskussionsrunde: Die Gruppe nimmt auf simplen, in Weiß oder Rot gehaltenen Sesseln Platz. Im Hintergrund befindet sich eine Leinwand, die später für Videoprojektionen benutzt wird. Auf der Seite stehen ein paar Tische, hinter denen sich die Schauspieler umziehen, Luft holen und Wasser trinken können. Tatjana Pessoa übernimmt die Rolle der Moderatorin und befragt die einzelnen Ensemblemitglieder. Aus anfänglichen kurzen Wortmeldungen entwickelt sich dabei zunehmend ein Gespräch.

Die realen Lebenshintergründe der Darsteller bilden den Hintergrund der Performance: Mit Authentizität und Intimität steht die performative Arbeit der Darsteller im Kontrast zur Tradition der Maske. Und wahrscheinlich kostet die Offenbarung persönlicher Hoffnungen und Ängste mehr Überwindung als nackt auf der Bühne zu stehen. Aber auch körperliches Sichtbarmachen komplexer Gefühlswelten ist Teil dieses Abends.

Heitere Verarbeitung sexueller Frustration

Mit überraschend wenig Schwermut - und in einigen Passagen sogar mit einer ordentlichen Portion Zuversicht und Heiterkeit - werden große Themenblöcke auf der Bühne verhandelt: Europa und die Kirche, Gott und Gender, Beziehungen und Familie. Richter wechselt dabei laufend zwischen den Darstellungsformen, reiht Sprache, Spiel und Tanz aneinander - ohne die ursprüngliche Fragestellung aus den Augen zu verlieren. Die Dynamik der Gruppe verändert sich ähnlich fließend, auf der Bühne wird ständig zwischen leise und laut, Ruhe und Aggression, gewechselt.

Die Runde aus fünf Männern und zwei Frauen gewährt Einblick in deren Leben und macht die Wirkung tradierter christlicher Werte sichtbar. Wenn etwa Steffen Link - überzeugend, wie schon zuletzt in „Imperium“ - von seiner Jugend in einer freikirchlichen Gemeinschaft erzählt, sorgt er für Lacher im Publikum: Sein von der Kirche geprägtes, eher schüchternes Körperverständnis vergleicht er mit dem Smartphone-Umgang seiner Eltern („kennen nur die wenigsten Funktionen“). Zugleich illustriert diese biografische Anekdote aber ein ganz grundsätzliches Problem.

Matthias Heschl

Bewegung und Berührung im Fokus: Gabriel da Costa, Christian Wagner, Vassilissa Reznikoff, Tatjana Pessoa

Im Wechselspiel mit Körperlichkeit nimmt auch Sexualität eine wesentliche Rolle ein: Die zwiespältige Position der Kirche zum Thema Homosexualität wird dabei ebenso thematisiert wie die persönlichen, erotischen und partnerschaftlichen Vorlieben einzelner Darsteller. Dass die Lebensplanung des Ensembles von der „klassischen“ Kleinfamilie mit „Vater, Mutter und 3 Kindern“ abweicht, entspricht der gelebten Realität vieler Menschen im Jahr 2016.

Gebrüllte Europakritik als Höhepunkt

Zum Rundumschlag holen Richter und sein Ensemble in einer einzigen Szene aus, in der sich ein allegorisches Europa dem Publikum vorstellt. In den abwechselnd gesprochenen Sätzen wird auf die Flüchtlingsproblematik, Terrorismus, Rechtspopulismus und dessen erstarkende Gruppierungen eingegangen - Österreich-Bezug inklusive. „Das hier ist eine Insel, das hier ist eine Festung“, heißt es da. Die Szene bildet nicht nur gemessen an der Lautstärke (vor allem Vassilissa Reznikoffs stimmliche Leistung sticht heraus) einen Höhepunkt des Abends.

„Ich bin Europa - und niemand weiß, was das bedeutet“, heißt es wenig später - das Fehlen einer Identität wird sprachlich und performativ zum Thema – getanzt wird mit der Hand vor dem Gesicht. Die performative Bandbreite des Premierenabends passt sich stets an das Geschehen an und reicht von sanften Linien bis hin zu körperbetonten Kampfbewegungen, die an klassisches Ringen erinnern. Die ständige Bewegung, der Nichtstillstand, wird zum Sinnbild moderner Lebensentwürfe.

Manifest der Generation YouTube

Immer wieder wechselt an diesem Abend die Ausdrucksform der Inszenierung. Und immer wieder wechselt zugleich die Perspektive: Das Leben des Einzelnen wird der europäischen Gesamtheit gegenübergestellt, Allgemeingültigkeit aus persönlicher Erfahrung abgeleitet - und als Manifest für eine junge Generation formuliert. Gelegentlich zieht sich der Genremix in „Citta del Vaticano“ in die Länge. Und manchmal wird es für das Publikum etwas anstrengend - doch auch das Anstrengende und Angestrengte ist wohl Teil der Lebensrealität, die Richter abbildet.

Hinweis

„Citta del Vaticano“ ist bei den Festwochen noch täglich bis 24. Mai, jeweils um 20.00 Uhr, im Wiener Schauspielhaus zu sehen. Am Samstag findet im Anschluss ein Publikumsgespräch mit Falk Richter, Nir de Volff und Ensemble statt, am Sonntag ist die Publizistin Liane Bednarz zu Gast.

Am Ende ist der Applaus für Regie, Choreografie und - allen voran - das Ensemble gewaltig: Die Authentizität scheint das ganze Publikum berührt zu haben - also nicht nur die jüngeren Leute, die sich mit dem Gezeigten bis zu einem gewissen Grad identifizieren können.

Dass einige wenige Zuschauer die Vorstellung demonstrativ vorzeitig verlassen, der eine oder andere auch am Ende reglos den Schlussapplaus verweigert, erscheint als Bestätigung für die kompromisslose Arbeit des Ensembles. Der einzige Buhruf des Abends (er galt Richter) wird von tosendem Applaus übertönt. Die Lebenswirklichkeit einer jungen Generation eckt an, aber bei Richter ist sie eben genau das: eine Wirklichkeit.

Florian Bock, ORF.at